Апокалипсис — это когда кошки заговорят. Линор Горалик — о мировой катастрофе и «Большой книге»

Автор комиксов о Зайце ПЦ написала роман о жизни после мировой катастрофы, вошедший в шорт-лист «Большой книги» и «НОСа». Писатель рассказала «Фонтанке», как стала призраком-наблюдателем, и почему постапокалиптические книги помогают бороться с тревогой.

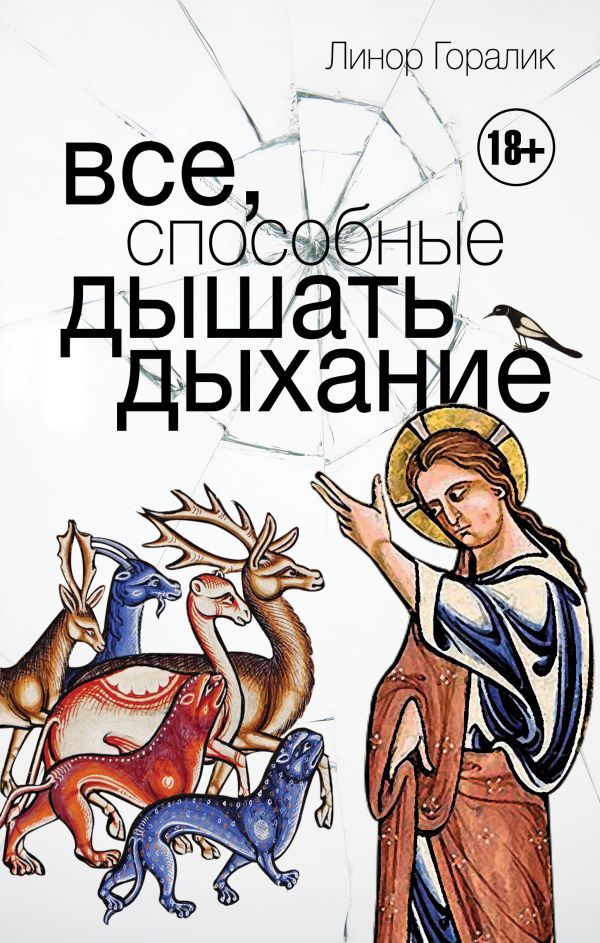

«Все, способные дышать дыхание» — роман о новом типе мировой катастрофы, которую ещё не описывала литература. Поэт, теоретик моды, автор комиксов о Зайце ПЦ Линор Горалик разместила апокалипсис в реалиях современного Израиля. Города здесь обрушились, звери заговорили, а из пустыни пришли «слоистые бури», которые не просто калечат все живое, но и вызывают неконтролируемые приступы стыда. Фрагментарный, обрывочный, этот текст стал одной из самых интересных книг года — если вдумчиво читать её с карандашом, то на месте хаоса постепенно прорастает сюжет, а между героями обозначаются изначально невидимые связи.

Роман в 2019 году номинирован на премии «Большая книга» и «НОС». «Фонтанка» побеседовала с Горалик на московской ярмарке non/fiction — накануне вручения «Большой книги».

— В этом году вы вошли в шорт-лист двух главных литературных премий России — «Большой книги» и «НОСа». Что это значит лично для вас?

— Это очень лестно — самим тем фактом, что люди, чье мнение мне важно, видимо, хорошо относятся к книжкам, которые я пишу. Но мне важно помнить, что значение таких вещей в моей жизни этим ограничивается. Премия — вид соревнования, а соревновательный запал во мне, слава богу, слаб, — может быть, потому, что все детство и отрочество я занималась профессиональным спортом и насоревновалась впрок.

— Выигрывали призы?

— Крайне умеренно, — я не блистала никаким особыми талантами. Главное чувство, которое тебе дает спорт, вот какое: даже если сегодня ты в чем-то там победил — завтра начинается огромная работа над следующим шагом и, в первую очередь, работа над ошибками. Даже если сегодня ты чего-то добился, это — пройденный этап, завтра всё надо начинать сначала. Это может звучать «мотивирующе» или «стимулирующе», но, поверьте, у этого мироощущения много недостатков. Но и плюсы, конечно, тоже есть, ничего не скажешь.

— Номинации на премии, по крайней мере, в западном мире, приносят не только признание, но и финансовые результаты. Газета The Guardian любит подсчитывать, как выросли тиражи писателей, чьи книги вошли в шорт-лист Букера. Вы что-то подобное испытали?

— Нет, потому что, к счастью, книги меня не кормят, у меня есть профессия: я маркетолог. Я финансово независима от работы с текстами и очень благодарна за это своим маркетинговым клиентам.

— То есть даже стартовых тиражей вы не знаете?

— Вообще не слежу за этим, и, мне кажется, это хорошо. У меня есть информация, что первый крошечный тираж «Всех, способных дышать дыхание» распродали. Но каким был второй тираж, и что с ним произошло, я уже не знаю, — и мне комфортно не знать. Моя ответственность — перед текстом: я стараюсь сделать для него все, что могу, а дальше будь что будет.

«Мне не хотелось давать читателю чувство, что это происходит не с ним»

— Мировую катастрофу в книге вы могли поместить в самые разные исторические периоды — например, в 2050-й или 3050-й год. Но выбрали ближайшее будущее, 2020-2021 годы. Почему?

— Мне не хотелось давать себе и читателю блаженное чувство, что это происходит не с нами. Я старалась обустроить мир, в котором это все происходит с нами, здесь и сейчас.

— В одном из недавних интервью вы рассказывали, что написали один из романов «в терапевтических целях», но выбросили его. «Все, способные дышать дыхание» — тоже терапия?

— Безусловно. Я пишу любой текст с главной целью — перестать думать о том, что заложено в основу его сюжета; я хочу избавиться от мыслей, которые будут иначе крутиться в голове. Я хочу от мира только одного — чтобы ничего не случилось, чтобы он был стабильным, неподвижным, безопасным. Именно поэтому я пишу книги, где происходят катастрофы: это способ работать с собственной тревогой. Роман я писала четыре года, закончила — и наконец-то не думаю о нём. И слава богу.

— Не думаете о катастрофе?

— Об этом конкретном типе катастрофы, — и о том, что произойдёт, если нашу эмпатию, которой едва хватает друг на друга, придётся растянуть на ещё одну категорию живых существ.

— Теперь вы размышляете о другой катастрофе?

— Если не считать текстов по теории моды, которыми я занимаюсь в эти дни, то сейчас я думаю о двух текстах. О детской книге «Двойные мосты Венисаны» — она продолжит книгу «Холодная вода Венисаны», вышедшую в 2018 году, — и о романе «Муса» — про слона, отправленного в подарок от турецкого султана русскому царю, и про личную катастрофу этого животного. Я не хочу спойлерить — могу только сказать, что текст будет написан от первого лица, от имени самого слона, идущего сквозь нашу страну, существующую словно бы во всех времёнах одновременно. А слону просто кажется, что это такая страна: он настолько готов к тому, что Россия — странное место, что его ничего не удивляет; он намерен полюбить эту страну — и решает эту задачу, как может.

— Во «Всех, способных дышать дыхание» очень сложно различить автора и нарратора. Один из тех, кто ведёт повествование, — раскрывает себя в конце книги. Но от чьего лица написана остальная часть текста?

— Это случай, когда автор и нарратор очень близки. Я здесь позволила себе вещь, которую писатели редко себе позволяют: наблюдатель катастрофы — это я. Мне не хотелось отстраняться от сюжета, а хотелось прожить и пережить его, чтобы избавиться от страха перед ним.

Фото: ast.ru

— Вы думали о том, где и как сами могли бы пережить апокалипсис?

— Я почему-то думаю, что погибла бы. Не так, как заявленный в романе официальный нарратор, — он солдат и погибает на службе, — а погибла бы простой смертью обывателяю он например, во время одного из обрушений городов, как и многие другие в романе. Поэтому моя позиция в книге — призрак, призрачный наблюдатель.

— Роман — мультижанровый, многоголосый, разноформатный. А автор все знает и видит всех насквозь — почти как у Толстого в «Войне и мире». Не противоречит ли это концепции текста?

— Мне кажется, призрак может позволить себе и не такое. Мультижанровость и многоголосость мне были важны как символический прием: структура романа в этом смысле повторяет структуру происшедшей катастрофы, — он так же разрознен, разбит и разрушен, как описанный в нем мир, но и роман, как этот самый мир, под конец соберется в единую систему. Я верующий человек: Бог есть, кто-то наблюдает за этим всем и заботится, чтобы мир невероятным способом сложился воедино.

— Вы не раз говорили, а критики повторяли, что «Все, способные дышать дыхание» — роман об эмпатии. Но, читая его, сложно избавиться от мысли, что это роман о Боге.

— Я не думала об этом так. Там есть, как минимум, две линии, которые для меня очень важны, — связанные с обретением веры и её отрицанием. Я очень старалась дальше этих линий не уходить, мне не хотелось превращать этот текст в роман о Боге per se, — но вопрос о том, что будет происходить с верой и верующими людьми в этой ситуации, был для меня принципиальным.

— Ваш Бог в этом романе ближе к какой определённой конфессии?

— Я христианка, для меня всё довольно просто. А люди, которые пытаются понять, что будет с их верой, в романе очень разные: от рабби, который всю жизнь живет стихийным христианином и борется с этим, до свидетелей Иеговы, которым приходится пересмотреть всю свою систему взглядов из-за того, что заговорили животные.

«Я помню ощущение, что кошка — мыслящее и злонамеренное существо»

— Я, конечно, утрирую, но роман — логичное продолжение комиксов о Зайце ПЦ: заяц тоже говорящий и очень похож на человека.

— У меня вообще много говорящих животных: я просто люблю животных, мне приятно о них думать и хорошо иметь с ними дело. «Все, способные дышать дыхание» начались с одного простого момента: я подумала, что если животные заговорят, то нам (конец — Прим.ред): нам придётся менять себя так, что нас это, скорее всего, разрушит. Чтобы начать писать, надо было просто усугубить ситуацию, проявить это, как плёнку.

— А был какой-то эпизод общения с животными, который стал толчком?

— Я очень люблю кошек и они постоянно живут у меня. Но в период, когда моё биполярное расстройство было ещё не лечено, я пережила момент острейшей фелинофобии. Однажды я пришла домой, и около моей двери сидела кошка. Я не могла войти в квартиру — это было невыносимо страшно. Я поняла, что победить это можно только сейчас или никогда. Мне удалось открыть дверь, налить ей блюдце молока и вынести. По пути я разлила почти всё молоко, у меня тряслись руки. Кошка попила и ушла. А я перестала бояться кошек, словно бы заключила с ними мир. Прошло пять лет прежде, чем я решилась завести кота. Но во мне до сих пор живо воспоминание о моменте, когда я думала, что кошка у двери — мыслящее и злонамеренное существо. И теперь я с удивлением понимаю, моём романе кошки именно так и устроены.

— Это роднит вас с Гретой Маймонид — героиней романа, пожилым редактором модного журнала, которая ненавидит котов.

— Грета Маймонид появляется в этом тексте неслучайно, — и она, конечно, гораздо более глубокий персонаж, чем я, — хотя бы потому, что Грета Маймонид пережила Холокост. Грета — лучший вариант состарившейся меня, та старушка, которой я никогда не стану в силу своей ограниченности.

— Вы открыто говорите о своём биполярном расстройстве, что нетипично для России. Почему вы это делаете, и почему это важно?

— По двум причинам. Во-первых, некоторые вещи, происходящие со мной, нельзя объяснить, не говоря о биполярном расстройстве, и, не упоминая его, на некоторые вопросы моих интервьюеров иначе нельзя ответить честно. А во-вторых, я знаю, что люди, которым тяжело, часто стесняются своих психиатрических проблем и не решаются обратиться к врачу. У меня ни на секунду нет иллюзии, что я могу сказать что-то, что им поможет, — но, может быть, самим актом говорения я могу на миллиметр расширить то пространство общего принятия психических расстройств, в котором таким людям становится легче. Мне кажется, что психические заболевания — не более позорно, чем диабет.

— Который у меня есть.

— Вот, вы меня понимаете. Это просто биохимический разлад, и я верю, что если человек получает квалифицированную помощь, его жизнь становится лучше. Моя стала.

— Вы живёте в Израиле, но часто бываете в России. Насколько ситуация здесь изменилась за последние десять лет?

— Если ваш вопрос касается политической обстановки — ситуация, на мой взгляд, изменилась катастрофически: мы теперь имеем дело с прото-тоталитарным государством, в котором растет число политических заключенных, — вот только что прошли суды по «московскому делу», чего еще-то. Я в ужасе от этого. С другой стороны, я вижу, как возникают новые культурные проекты, как вырастает новое поколению творческих людей, — и они делают все что могут, чтобы в этой стране процветали наука и культура.

Это вызывает огромное уважение и восхищение. Если же ваш вопрос относится к теме восприятия психиатрических заболеваний, то есть продолжает вопрос предыдущий, — это очень сложный вопрос: в том маленьком мире, в котором вращаюсь я, к этому стали, мне кажется, относиться с гораздо меньшим стыдом — и чаще обращаться за помощью. Но мой маленький мир не показателен, и я не знаю, что происходит за его пределами; долетающие до меня отголоски неутешительны на самых разных уровнях: с одной стороны, сами психиатрические заболевания чудовищно стигматизированы, с другой — есть проблемы с квалификацией врачей и с запретом на препараты, широко распространенные во врачебной практике других стран. Словом, говорить, что с этой темой «все стало лучше» за пределами моего маленького круга было бы, мне кажется, нечестно.

«Нам важно законсервировать воспоминания»

— В ноябре вы выпустили первую книгу проекта PostPost.media — обычные пользователи поделились в сети историями про платья, а вы эти тексты собрали и напечатали на бумаге. Открываешь «203 истории про платья» со снобской мыслью: это и не литература вовсе. А потом — очень затягивает. По-вашему, такие тексты — всё-таки литература или нет?

— Очень сложный вопрос, потому что для этого придётся определить, что такое литература, а я не литературовед и не рискну этим заниматься. Меня интересует другое: мне кажется, что чем бы эти истории ни были, они предельно важны, как важно любое жизненное свидетельство живого человека. Там есть потрясающая история моей знакомой Д.: у неё болела мама, а она в этот момент собиралась шить себе платье. Расстелила темную ткань, собралась кроить, и в этот момент мамы не стало. Д. взяла и занавесила тканью зеркало. А когда прошёл определённый срок, платье себе всё-таки сшила. И носила, а потом оно висело в шкафу — пока её муж не сказал, что оно как гроб, и не заставил Д. с ним расстаться. Это выше, чем литература: не знаю, каким надо быть гением, чтобы сочинить такой рассказ; мне это точно не дано. Проект PostPost.media учит меня, что жизнь — богаче, удивительнее и разнообразнее литературы.

— Проект недавно объявил краудфандинг, который нужен, чтобы напечатать вторую порцию историй — о сексуальности. Почему вы хотите видеть эти тексты на бумаге, чем не устраивает интернет?

— Я верю в то, что люди любят читать книги и все еще с удовольствием их покупают. У книги для некоторых людей (и для многих из тех, кто пишет о культуре) пока что более значимый статус, чем у текста в интернете. Бумажная книга — повод говорить о проекте и привлекать внимание к тем историям, которые нам рассказывают. И еще книга — это, если я понимаю правильно, радость для авторов, — мы видим, как им приятно, что истории напечатаны.

Фото: ast.ru

— Вы уже поняли, какие истории войдут во вторую книгу?

— Мы ещё не делали отбор, но у нас есть несколько подборок по темам, связанным с сексуальностью: например, истории о том, как люди впервые смотрели порно.

— Истории об ЛГБТ на бумаге появятся?

— Мы пока не затрагивали эту тему и как раз подбираемся к тому, чтобы задать этот вопрос.

— Как автор вы легко отбраковываете свои тексты, если считаете их неудачными. А насколько строго вы отбираете чужие истории?

— Мы вообще не отбираем и относимся ко всем подборкам крайне бережно. Нам важно законсервировать воспоминания, мы не оцениваем тексты по литературному критерию. Оставляем все — за исключением историй совсем уж не по теме или комментариев вроде: «Ой, я никогда об этом не думал».

— Насколько PostPost.media открыт для политических тем?

— Мы сделали подборку про первое политическое выступление, только что в поддержку «ОВД-Инфо» выпустили подборку про первые митинги, в годовщину Чернобыля собираемся задать вопрос «Как вы узнали про Чернобыль?», а к 9 мая — найти способ поговорить о том, что сейчас происходит с памятью о войне. Нам очень важно с этим работать.

— Вам когда-нибудь приходила мысль написать роман-катастрофу в политических реалиях современной России?

— Я так не умею. Но я бы написала его, если бы умела писать о том, что здесь и сейчас.

Беседовала Елена Кузнецова,

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

Главные книги декабря: Что искать на Non/fiction и не только

Kira Lao: «Все делают вид, что все хорошо, а я этому не верю»

Куда пойти 18–20 июля: Ночь музыки в Гатчине, фестиваль уличных театров «Елагин Парк» и сериал в кино

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 18 июля 2025 - В Александровском дворце показывают после реставрации еще три зала парадной анфилады — отсюда царская семья отбывала в ссылку

- 17 июля 2025 - Драма о семье экстрасенсов и фантастика про бандитов из 1990-х. Минкульт рассказал, на съемки какого кино даст субсидии

- 17 июля 2025 - Умер режиссер фильмов «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита» Юрий Кара

- 16 июля 2025 - Вышел тизер финального сезона «Очень странных дел» — надвигается последняя битва, а с ней и тьма

- 16 июля 2025 - В Сети вышел сериал о 90-х «Путешествие на солнце и обратно». Режиссер рассказал «Фонтанке», как прошли согласования

Статьи

-

16 июля 2025, 00:03Еще со школьных времен мы привыкаем к спискам летнего чтения — но это как тихий час в детском саду: бесит, только пока обязательно, а потом вспоминается в мечтах. Кто бы уложил нас сейчас посреди дня вздремнуть на час! Кто бы заставил летом вместо работы читать медленную, великолепную прозу, похожую на нагретый солнцем мед! Теперь никто, придется самим как-то справляться. И давайте признаемся: сил на Толстого, Джойса и Пруста мало у кого хватит, да и половина лета уже позади, так что можно выбрать что-нибудь менее объемное. Например, шесть недавно вышедших книг с захватывающим сюжетом и теплой атмосферой.

-

05 июля 2025, 23:26

-

11 июля 2025, 08:30

-

04 июля 2025, 08:30