«Ленинградское дело» Московских ворот: Как памятник архитектуры снесли и собрали по частям

Можете представить себе Петербург без Московских ворот? А именно так и было с 1936 года по конца 1950-х, когда шедевр архитектора Василия Стасова разобрали и хранили в городских музеях. Неожиданную историю памятника обнародовало издательство «Красный матрос». «Фонтанка» прочитала книгу «Про Московские Триумфальные ворота», выпущенную к 180-летию арки, и законспектировала самое интересное.

1. Московские ворота могли быть шире и приземлённее.

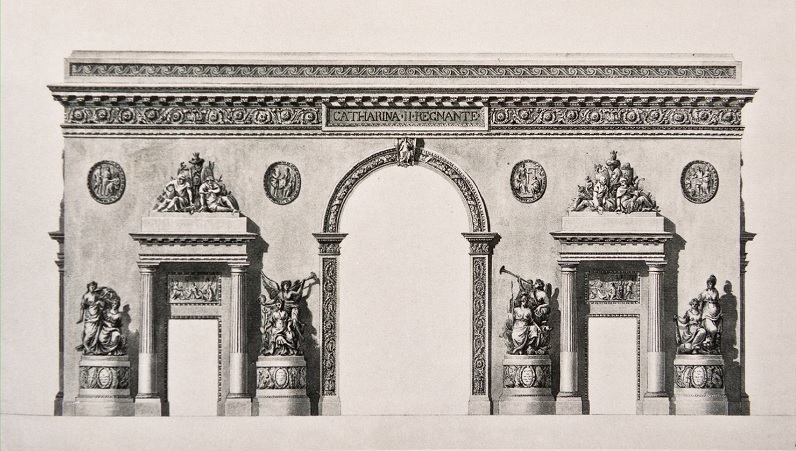

Проект триумфальных ворот на Московской дороге. Главный фасад. Ш. Клериссо, 1781 г.

Фото: предоставлено издательством «Красный матрос»

Известная всем петербуржцам арка могла выглядеть по-другому. «Ворота города Петербурга на дороге в Москву» ещё в 1780 году задумывала создать Екатерина II. Эскиз и гипсовую модель императрица заказала французскому архитектору Шарлю-Луи Клериссо. Но задумка осталась на бумаге. «Ворота… очень хороши на вид, но дороги в исполнении: нужно будет подумать», — резюмировала императрица и решения так и не приняла.

Дороговизна стала причиной, по которой в 1831 году положили под сукно ещё один проект ворот — архитектора Альберта Кавоса.

2. Стасов, создавая монумент, вдохновлялся античным Акрополем.

Пропилеи Афинского акрополя. 437 г. до н.э.

Фото: предоставлено издательством «Красный матрос»

Единственный архитектор, чей проект воплотили в жизнь, — академик Петербургской Академии художеств Василий Стасов, автор Спасо-Преображенского и Троицкого соборов, Нарвских ворот. Архитектор задумывал ворота под влиянием древнегреческой архитектуры, в одном из архивных документов прообразом монумента названы пропилеи афинского Акрополя.

Московские ворота возвели в 1838 году и посвятили победе в русско-турецкой войне 1828-1829 годов и усмирению Польши. Арка — крупнейшее в мире архитектурное сооружение из чугуна. Фигуры гениев для фриза заказали скульптору Борису Орловскому. В руки гениев он вложил щиты с гербами российских губерний.

3. Около ворот были пристройки — кордегардии.

Восточная кордегардия во время демонтажа. Сентябрь 1936 г.

Фото: предоставлено издательством «Красный матрос»

При Василии Стасове к западу и востоку от арки появились ещё две постройки. Эти четырехугольные здания с башнями назывались кордегардиями и предназначались для караула. Кордегардии были неотъемлемой частью задумки архитектора, с основным зданием их соединяли чугунные решетки.

Кроме, собственно, военных караулов, в кордегардиях в разное время квартировали чиновники Таможенного и Морского ведомств, располагались пожарный резерв, Школа строительного дела. Постройки разобрали в 1936 году, когда городские власти посчитали, что ворота больше не нужны Ленинграду и затрудняют движение.

4. Ворота снесли.

Разборка взорванной восточной кордегардии

Фото: предоставлено издательством «Красный матрос»

Постановление о сносе Московских ворот президиум Ленсовета принял в сентябре 1936 года — «в связи с реконструкцией Международного проспекта и Московского шоссе». На реализацию плана Ленсовет выделил всего четыре дня, хотя, судя по фотографиям и газетным заметкам, демонтаж длился дольше.

Письма с контраргументами, направленные архитекторами и горожанами на имя Андрея Жданова, не возымели действия. Впрочем, городские власти прислушались к другому требованию общественности — сохранить части памятника, чтобы позже собрать его заново в другом месте. Фрагменты арки складировали, например, в артиллерийском Историческом музее, музее Академии художеств и Русском музее.

«Есть тут одно подозрение, в чем основная трагедия Московских ворот. Слишком они были величественным памятником тому, чему, по новым представлениям, памяти не требовалось /…/ Обустройство Международного проспекта — это только предлог. Можно было обустроить и с учетом уже существующего памятника. Причина неприязни к Московским воротам, — по крайней мере, одна из основных — лежит в психологии: она простая и выражается одним словом. Ревность», — пишет в книге современник, прозаик и драматург, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Сергей Носов.

5. Но справедливость восторжествовала.

Детали ступней гениев во время реставрации

Фото: предоставлено издательством «Красный матрос»

Ещё в до войны Московские ворота собирались восстановить — в Московском районном парке культуры и отдыха, будущем парке Победы. Разговоры о том, что снос памятника был градостроительной ошибкой, возобновились и в послевоенное время. Собрать арку предлагали и около стадиона Кирова, и у Нахимовского училища, и на старом месте, только вдоль, а не поперёк Московского проспекта (тогда — проспект Сталина).

Впрочем, у ворот были и противники. Сохранилась стенограмма совещания в Ленинградском отделении Союза Советских архитекторов от 9 июня 1952 года. Некто Глинин, «сотрудник по охране памятников», доказывал, что шедевр Стасова — памятник реакционный: «Уместно ли сейчас, когда международная реакция бешено готовит против нашей Родины и стран народной демократии новую войну, — ставить вопрос о восстановлении «Триумфальных» ворот (от которых остались лишь жалкие остатки), испрашивая для этой цели 3 миллиона 700 тысяч рублей из народных средств?».

В 1956 году исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся распорядился восстановить памятник на прежнем месте. В 1959 году под руководством архитекторов Евгении Петровой и Ивана Капцюга были вновь воздвигнуты колонны, работа над архитектурным убранством продолжалась до 1961-го.

6. Происшествие с гербом.

Северный фриз ворот, гений «Мир и Изобилие». Гений «Мир и Изобилие» с южного фриза

Фото: предоставлено издательством «Красный матрос»

Несмотря на скрупулёзность Петровой и Капцюга, не все детали попали на старые места. На основании архивных данных было неверно подсчитано количество гениев и гербов. В результате гению «Мир и Изобилие» на южном фризе ворот вместо миртовой ветви вручили герб Костромской губернии. Его двойник на северной стороне, как и положено, держит рог изобилия и миртвую ветвь.

Михаил Сапего, автор проекта «Про Московские Триумфальные ворота», главный редактор издательства «Красный матрос»:

«Московские ворота — по сути, первое отчётливое воспоминание в моей жизни. Это такое небольшое кино, которое есть у каждого своё. 7 ноября 1967 года мой дедушка, фрезеровщик одного из военных заводов, что на стыке Московского и Лиговского проспектов, взял меня на праздничную демонстрацию. Мы приехали к Московским воротам ещё засветло. Пятилетнему пацану хотелось спать, но холод довольно быстро взбодрил меня. Я смотрел то на ворота, то на деда в кругу заводчан, боясь потерять его из виду. Помню, потом мне надули воздушный шарик. Народу постепенно прибывало и вскоре небо на востоке начало розоветь, подтянулись музыканты с духовыми инструментами. Высунулись старушки с леденцами из жжёного сахара и растягайчиками — это были такие обёрнутые фольгой и набитые стружкой твёрдые мячики на резинках, замечательное приспособление, позволявшее детям моего возраста не скучать среди взрослой толпы.

Как и большинство послевоенных ленинградцев, хоть и будучи рождён в Московском районе, я не знал, что ворота были демонтированы. Многие из нынешних горожан тоже не знают об этом. Только в начале 2000-х, когда «Красный матрос» делал книгу о крупнейшем ДТП в истории Петербурга — столкновении паровоза и трамвая в 1930 году в непосредственной близости от ворот, я напал в архиве на фотосессию сноса ворот в сентябре 1936-го.

Работа над проектом шла около пятнадцати лет, за это время удалось узнать немало нового. Выяснилось, например, что части разобранных колонн, так называемые фустовые блоки, служили укрытиями от бомбежки и артобстрелов и использовались в качестве противотанковых заграждений на Пулковских высотах. То есть Московские ворота, не существуя, тем не менее своей чугунной плотью защищали блокадный Ленинград.

Изданный к 180-летию Московских Триумфальных ворот, увы, неподобающе малым тиражом («спасибо» администрации Московского района), наш альбом, думаю, не потеряет своей актуальности и привлекательности, ведь один юбилейный год перетечёт в другой. В 2019-м мы будем отмечать 250-летие с рождения выдающего архитектора, автора Московских ворот — Василия Петровича Стасова».

Читала и беседовала Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

Читайте также:

10 видов Петербурга: До революции и сейчас

Удобрение для холодной мамы: Сарик Андреасян запустил франшизу «Простоквашино»

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 02 января 2026 - Скончался фотограф-летописец культуры Валерий Плотников

- 01 января 2026 - Диснеевский Плуто, картина Мондриана и первый детектив про мисс Марпл стали в США общественным достоянием

- 01 января 2026 - Верблюды на небоскребе, андроид над заливом, Мадонна над Парижем — как мир отпраздновал наступление 2026 года

- 01 января 2026 - Ушла французская икона моды, которой поклонялся Ив Сен-Лоран

- 01 января 2026 - В центре Амстердама в новогоднюю ночь сгорела старинная церковь

Статьи

-

30 декабря 2025, 08:00Шоу на льду и цирковые артисты, праздничный джаз и переосмысление советских сказок в кино — почти две недели культурные институции удерживают праздничную волну и предлагают развлечения на любой вкус. «Фонтанка» подготовила гид по самым ярким событиям грядущих новогодних праздников в Петербурге.

-

21 декабря 2025, 12:15