Деньги, грёзы и неврозы российской культуры

Слава Полунин, Андрей Могучий, Валерий Фокин, Михаил Швыдкой, Михаил Шемякин и другие культурные деятели подвели для «Фонтанки» итоги 2017 года. Профессиональное сообщество взбудоражено делом Кирилла Серебренникова и настаивает на реформе законов о финансировании культуры. Но всё-таки констатирует: мы не так отличаемся от Запада, как кажется.

С экспертами «Фонтанка» общалась на завершившемся 18 ноября в Петербурге культурном форуме. Он ознаменовался, с одной стороны, громкими выставками и театральными премьерами, с другой – скандалами вокруг «чёрных списков» нежелательных гостей и обилием религиозно-патриотических заседаний. «Фонтанка» попросила собеседников выбрать главное культурное событие 2017 года и задала им вопросы: чем российский культурный процесс отличается от западного? Как можно оценить эффективность вложений государства в культуру? Насколько общественные настроения влияют на то, что вы делаете?

Главное культурное событие

Специальный представитель президента по культуре, экс-министр культуры Михаил Швыдкой: «Я бы сказал, что это двадцатилетие канала «Культура», потому что я был одним из его создателей. Но вообще можно выделить как явление именно этого года серьезную музейную стратегию в Третьяковке, Пушкинском, в Эрмитаже, Русском музее. И ещё одно значительное событие – смерть Даниила Гранина, конечно».

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак: «Боюсь ошибиться: у нас очень много событий, было много разных удач, особенно в больших городах. Но ничего такого, стратегически меняющего нашу жизнь, мне кажется, не произошло».

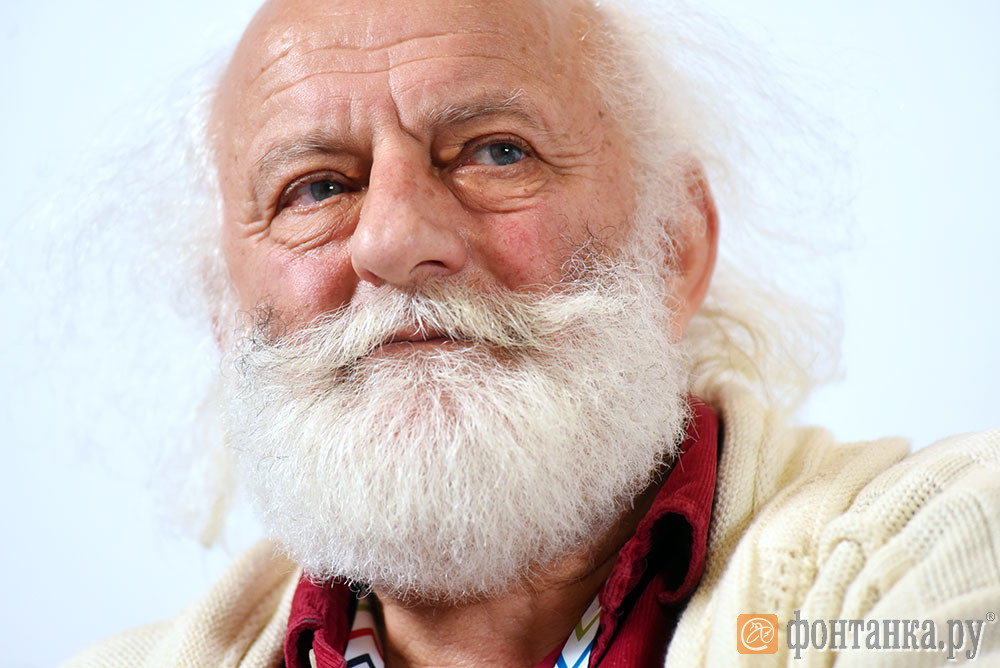

Вячеслав Полунин

Фото: Сергей Николаев

Клоун, создатель «сНежного шоу», президент Академии дураков Слава Полунин: «Я успеваю следить только за своими событиями. Их так много, что порой нет времени даже пообедать и отдохнуть. Я поставил удивительный спектакль «Пикник как произведение искусства» — пригласил великих поваров и создал для каждого свой сад. (Зрителей приглашали посетить культурный центр Полунина «Жёлтая мельница» во Франции и насладиться обедом в цыганском таборе или плавающим застольем в середине реки – Прим. Ред.). Сделал фестиваль «Как дураки» — просто открыл ворота своей лаборатории, и публика училась самостоятельно творить. Я им, в принципе, не нужен — люди сами знают, куда двигаться».

Фото: Георгий Поляков/Интерпресс

Режиссер, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин: «Так сразу трудно сказать. Было много всего. Были горькие драматичные ситуации с нашими коллегами, были прорывы с молодежными проектами, с отдельными фестивалями. Мне кажется главное – не в каком-то конкретном событии, а в том, что, несмотря ни на что, культура пытается себя отстаивать. Все наши злоключения приводят нас всех – и левых, и правых – к одной мысли: нам надо бороться, нам надо отстаивать себя как не просто важную часть нашей жизни, а как, может быть, главную часть нашей жизни, культуру – как основу безопасности страны. Мы понимаем, что сдаваться мы не должны. Это и есть для меня главное событие».

Режиссёр, художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий: «Весь криминал, который происходит вокруг «Седьмой студии»».

Кинокритик Михаил Трофименков: «100-летие Великой Октябрьской революции – как оно было отмечено или, скорее, не было отмечено. Юбилей 1917-го, несомненно, имеет отношение к культуре, потому что это была первая в истории всеобъемлющая революция: и политическая, и социально-экономическая, и сексуальная, и культурная».

Российско-американский художник и скульптор Михаил Шемякин: «Я с удовольствием посмотрел фильм «Время первых» с Мироновым и Хабенским и два сериала — «Троцкий» и «Демон революции». Роль Троцкого исполнена блистательно, это одна из лучших ролей в карьере Хабенского. В дискуссии об исторической точности вдаваться глупо: мы живём в стране, где не просто непредсказуемое будущее, но и непредсказуемое прошлое. Кино есть кино, мы должны рассматривать его, как произведение искусства».

Владимир Толстой

Фото: Сергей Николаев

Советник президента по культуре Владимир Толстой: «Не буду называть какое-то одно событие, чтобы никого не обидеть. Я, например, наслаждаюсь книжным фестивалем на Красной площади – это праздник для всех людей, которые любят литературу. Но это лишь один из примеров».

Чем российский культурный процесс отличается от американского и европейского?

Михаил Швыдкой

Фото: Сергей Николаев

Михаил Швыдкой: «Разница существует, безусловно, но она связана с фундаментальным историческим устройством, потому что Америка — это страна, где культура существует прежде всего за счет инвестиций частного бизнеса, спонсорства и благотворительности. Местная налоговая система позволяет подавляющее число расходов на культуру нести публичным фондам. Метрополитен-музей получает 18% государственной помощи, а все остальное — спонсоры. Целый ряд институций, например, Музей современного искусства, принципиально не хочет получать деньги от государства: люди считают, что это их каким-то образом свяжет. В России никогда не будет такой налоговой системы, как в англо-саксонских странах. Когда создавалась вся культурная инфраструктура, мы ориентировались на Францию и частично на Германию, где государство играет важнейшую роль и выделяет 80-90 процентов средств на институции культуры. Эту модель мы взяли еще в XVIII веке.

С точки зрения свободы, я не вижу сейчас большой разницы между культурным процессом в России и на Западе. У меня свой опыт. Я семь лет назад создал в центре Москвы частный театр, в котором сегодня работает 250 человек. Мы его создали за три недели. Все возможно, это вопрос желания. В России абсолютно частный издательский сектор и продакшн в кино. Если Звягинцев хочет снять картину — он находит деньги. Вне зависимости от того, нравится он кому-то или не нравится. Если Сокуров хочет снять фильм — он находит деньги. Да, порой эти средства приходится искать за границей, — но это не важно: в советское время найти деньги за рубежом вы не могли. А сегодня рынок интернационален».

Марина Лошак

Фото: Сергей Михайличенко

Марина Лошак: «Я могу говорить только о музейной сфере, и тут нет каких-то отличий. Конечно, мы ограничены в своих действиях, возникают запреты обменов, но, честно говоря, мир сегодня насколько нуждается в международных контактах, каждая из сторон, что пути все равно находятся. И потом, ситуация же равноценная: как российские музеи не могут получить вещи из той же Америки, так и американцы не могут получить вещи из российских музеев. Но при этом с Америкой у нас потрясающие мосты дружбы, мы осуществляем обмены – друзьями музеев, образовательными программами, нас приглашает каждый год МоМА на стажировку за их счет, мы приглашаем коллег сюда, у нас проводятся конференции реставраторов».

Валерий Фокин: «В нашем культурном процессе самое главное — что мы пытаемся представить широту нашей художественной палитры и активно стараемся ни в коем случае не потерять при этом Европу, контакт с ней, несмотря на любые разногласия, возникающие у политиков. Политики делают свое дело, иногда плохо с точки зрения нашей, не так, как мы, люди культуры, это чувствует и понимаем. Но при этом мы свой коридор культуры должны обязательно пробивать, держать открытым и во что бы то ни стало стремиться к полноценному диалогу. Большинство деятелей российской культуры заряжено в этом смысле более активно, чем европейцы».

Слава Полунин: «Культурный процесс в разных странах различается по характеру. Наш характер — страстный, разудалый. Мы долго запрягаем, но мчимся сильно».

Режиссер, художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий: «Я давно не был в Европе, но мне кажется, что именно театральный процесс там имеет меньшее значение для социальной жизни и меньше от нее зависит. Это очень сильное отличие, потому что здесь, в России, мы все пронизаны током, электричеством социальной жизни. Лучшее, что есть в европейском театральном процессе — то, что они взяли от нашего авангарда начала XX века. А что касается взаимообогащения культур – то его как не было, так и нет, как стояла Берлинская стена, так и осталась стоять».

Михаил Трофименков

Фото: Александр Николаев/Интерпресс

Михаил Трофименков: «Проблема в России в том, что наш культурный процесс на протяжении последних 25 лет стремится как можно больше приблизиться к мировому мейнстриму. Мы хотим, чтобы всё было, как везде, чтобы фильмы – как в Голливуде. Хотя привлекательность советской, а ранее российской культуры, как раз заключалась в её непохожести».

Михаил Шемякин: «Культурный процесс в России и на Западе – разные планеты. Не говорю об Европе, но Америка по сравнению с нами – просто инопланетяне. И художники, и их аудитория там – свободные люди, которые понимают, что закон существует для всех, и его надо исполнять. Но и на Западе на сегодняшний день ситуация не безоблачная. Управляет всем, особенно в Америке, художественная мафия. Куда она ведёт, это попахивает, как пел Володя Высоцкий, здоровым недобром. Аукционы Sotheby's, Christie's, несколько крупных галерейщиков, музеи современного искусства, искусствоведы создают миф вокруг какой-нибудь баночки с какашками или пустых ящиков, убеждая, что это – искусство. Понятие «коллекционер» исчезает — сегодня вместо него есть «инвесторы». Меня на форуме многие называли оптимистом. Я понимаю, что мы со временем достигнем какого-то полотка, а потом, действительно, начнётся сбор камней. И думаю, что это произойдёт в России: у нас колоссальный потенциал с интереснейшим народом, привыкшим к выживанию».

Владимир Толстой: «Как бы не отличались процессы в России и на Западе, культура, может быть, — единственное сегодня, что может по-настоящему объединять. Мы прекрасно понимаем и видим сложности в политических и экономических отношениях, но культура должна быть вне и поверх этих барьеров. Российские музыканты, артисты балета и оперы, музейные выставки востребованы за рубежом и строят мосты между странами и системами».

Насколько эффективны государственные затраты на культуру?

Михаил Швыдкой: «Это очень сложный вопрос. Ни в кого не кину камень, денег на культуру всегда не хватает. Мне не нравятся две вещи. Во-первых, метод определения эффективности, который сегодня существует — количественный, материальный. В чем измеряется сила культуры? В том, насколько потребитель культуры меняется в процессе ее потребления. Потому что культура существует для очеловечивания человека — притом, что сама является результатом человеческой деятельности. Можно сказать: в музее побывало 128 человек. Но сколько из них вошли в контакт с искусством, и как это искусство на них повлияло? Это сложный процесс, оценивать в денежном эквиваленте его не стоит.

Во-вторых, я считаю: дело не в том, как делить деньги или сколько их, а зачем это делать. Нужно вывести культуру из социальной сферы. Это не услуга, а некий более сложный институт, который работает по своим законам. А самое главное — нужно различать культуру и искусство. Соотношение культуры и искусства — это как соотношение образования и науки. Культура имеет дело с устоявшимися ценностями, с запретами, с системой табу. А искусство занимается тем, что эту систему табу разрушает. Если вы хотите получить развитие, то нужно найти баланс между культурой и искусством».

Марина Лошак: «Могу сказать только про нас: считаю, что затраты, которые идут на музейное развитие, недостаточны, но они сверхэффективны. Мы отрабатываем эти средства сверх меры».

Валерий Фокин: «Это очень важный фактор – бюджетные деньги в культуру необходимо вкладывать и как можно больше. Эффективность может быть небыстрой, она может проявиться через несколько лет. Потому что эта эффективность определяется как результат воздействия на сознание человека – на его воспитание, окультуривание. А это процесс очень медленный. И не факт, что, вложившись в 10 человек, мы получим отдачу от всех десяти. Можем получить от трех, четырех – и это уже победа. А чиновники многие этого не понимают, они действуют по системе: я тебе дал рубль – верни мне два. Это абсолютно неверно».

Слава Полунин: «Эффективность очень слабая. Я помню 2001 год, когда во время Театральной олимпиады в Москве показал восемь новых проектов...Иногда (взлёта – Прим. Ред.) приходится ждать десятилетиями. Но, когда дождёшься, так размахнёшься, что даже не веришь, что это возможно. Наверное, эффективность возникает, когда там, где регулируется движение событий, возникает человек, влюблённый в культуру или какую-то её область».

Фото: Архив "Фонтанки"

Андрей Могучий: «Эффективность – очень низкая. Мне кажется, эффективность, о которой говорит министерство культуры, – она связана с очень точно продуманным новым законодательством, которое должно быть разработано в соответствии с чаяниями и особенностями такой сложной сферы, как искусство вообще, и еще более тонкой и сложной сферы, как театр. Нужна даже не реформа – а революция. Причем, что очень важно, системообразующая составляющая нового закона не должна разрабатываться в министерстве финансов. И в министерстве культуры тоже не должна. Такие решения должно принимать наше театральное сообщество, поэтому я очень сильно поддерживаю Калягина (глава Союза театральных деятелей Александр Калягин собрал в ноябре внеочередное расширенное заседание СТД и призвал разработать новый закон «О культуре» – Прим. Ред.), который выступил с этой революционной, повторюсь, инициативой. То есть, за одним столом должны собраться и сумасшедшие художники, и благоразумные директоры и все иные очень разные люди, которые связаны со сферой искусства. На самом деле, объективные перемены в сфере искусства давно уже перезрели. От этого и возникают все проблемы – оттого, что вовремя не сделали мудрых, правильных и быстрых шагов в области законодательства».

Михаил Трофименков: «Государственные средства тратятся на культуру, наверное, не очень эффективно. Мне ещё несколько лет назад рассказывали жуткие истории об откатах – они были такой величины, что можно было уже не снимать кино, потому что денег не было. Впрочем, в целом господдержка культуры – правильное начинание, и экономить здесь нельзя. Нам всегда приводят в пример Соединённые Штаты и особенно Голливуд, как место, где нет государственного финансирования. Фигня всё это, потому что в XX веке важнейшие события в американской культуре происходили именно благодаря вмешательству государства».

Михаил Шемякин

Фото: Елена Кузнецова

Михаил Шемякин: «Не так уж много государство вкладывает в искусство. По сравнению со спортом – копейки. Только в 80 миллиардов, если не ошибаюсь, обошлось исступлённое воровство при строительстве стадиона на Крестовском. Если бы я был министром, ввёл бы закон о меценатстве и позволил бы списывать налоги за поддержку культурных институций. В Америке государство отдает на искусство, может быть, 0,02 процента бюджета, театры, кино, музеи существуют на деньги бизнесменов».

Владимир Толстой: «Россия вкладывает в культуру больше бюджетных средств, чем Америка или Европа. Обогнать нас по этому показателю может разве что Китай, и без такой поддержки ни театры, ни музеи существовать не могут. Тратить всегда можно лучше. Любую систему можно донастроить. Я бы больше поддерживал небольшие проекты и группы энтузиастов в регионах. Сегодня основная часть средств уходит на содержание крупных федеральных учреждений вроде Большого или Мариинского театров».

Насколько общественные настроения влияют на то, что вы делаете? Приводит ли это к самоцензуре?

Михаил Швыдкой: «Самоцензура вещь нормальная, естественная, потому что мы живем в обществе, и ты понимаешь, что твоя свобода ограничена свободой другого человека. Но я на днях был на спектакле театра «Мастерская», спектакль очень забавный, мы сидели с автором этой пьесы Гезей Сечем, венгерским писателем и поэтом. Это история о Распутине. Но из-за того, что ребята, видимо, так были напуганы историей с «Матильдой», у них там действует четыре монарха – но кроме Николая II. А речь о 1914 годе. Поэтому я сказал: «Ребята, возвращайте и не бойтесь! Ну, напишут на вас жалобу, ну вы напишете на них. Ну чего бояться-то?» Нет причин для ужаса. Мы сами себя запугаем, так же нельзя».

Марина Лошак: «В контексте происходящих событий и слишком выраженной агрессии в мире вокруг нас, внутренний цензор подает очень громкие сигналы, и бороться с ним довольно сложно. Безусловно, приходится придумывать, что-то отсеивать, иногда вступать в борьбу с ним, пытаться его укротить и успокоить. Но то, что он живет, и его голос слышен громче, чем прежде, – это очевидно. И кто бы что ни говорил, – верьте мне, у всех он звучит громко».

Валерий Фокин: «Конечно, влияют. Общественные настроения формируют некий климат, который воздействует на нас помимо нашей воли. Я могу что-то принимать или не принимать в общественных настроениях, с чем-то быть согласен меньше, с чем-то больше, но не влиять на меня они не могут. Мы же не в безвоздушном пространстве живем».

Слава Полунин: «Любому ребёнку нужна ласка, поддержка, хорошее слово, конфетка. Клоуны – они как дети. Когда их похвалят, они лучше поют».

Михаил Трофименков: «Общественные настроения вообще не влияют на происходящее в сфере кино, спрос не определяет предложение. Люди смотрят то, что им показывают. И если вы услышите, что говорят: «У нас такое кино и такие сериалы, потому что этого хотят люди», знайте: это чушь».

Андрей Могучий: «Влияют. Но я пытаюсь сублимировать это в творчество. В художественный акт. Все спектакли, да вообще искусство всегда – либо терапия от боли, когда ты о ней забываешь, либо вскрытие раны, граничащее с саморазрушением. Вообще, если серьезно говорить об авангарде, он всегда связан с инстинктом саморазрушения. То есть, человек, который ступает на эту стезю, он в любом случае разрушает границы, а это часто связано с тем, что человек пытается взять такой вес, который не всегда выдерживают его плечи, мышцы, кости, мозг. Конечно, подобные действия художника провоцируются тем, что происходит в обществе».

Михаил Шемякин: «Художник впитывает в себя общественные и даже природные настроения. Как говорил Пикассо: я гуляю в парке, возвращаюсь домой, и у меня возникает желание работать только в зелёном цвете. Или, как говорил он же: я пройду по улице и возвращаюсь в очень скверном настроении, потому что я читаю лица. У меня то же самое, потому что я вижу судьбы людей, и чаще всего вижу эту жуткую пустоту, и возвращаюсь совершенно разбитым».

Владимир Толстой: «Мне печальнее всего, что вокруг каких-то событий создаётся нездоровая атмосфера, элемент скандальности, который охотно подхватывают СМИ. У нас должна быть профессиональная критика, которая оценивает качество спектаклей или фильмов. Люди, бесспорно, имеют право выражать отношение, но это ни в коем случае не нужно доводить до столкновений. Культура не должна быть предметом озлобленной, агрессивной реакции».

Жанна Зарецкая, Елена Кузнецова, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

«Рай», «Клиника», «Серый дом»: 15 телесериалов февраля — выбор «Фонтанки»

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 02 февраля 2026 - В Петербурге открыли музей-квартиру Айн Рэнд, написавшей «Атлант расправил плечи»

- 30 января 2026 - АСТ выпускает книгу по «Чебурашке 2» — у первой был тираж 320 тысяч экземпляров

- 30 января 2026 - Сухоруков вновь станет Хрущевым, а Миркурбанов сыграет Сталина

- 28 января 2026 - Польский суд отклонил ходатайство об отводе судьи по делу археолога Бутягина

- 28 января 2026 - Российские кинокритики назвали «Ветер» лучшим фильмом 2025 года

Статьи

-

31 января 2026, 09:45В мировой прокат вышел новый боевик Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать». В первый же свой уик-энд кино собрало более 11 миллионов долларов, сместив с первой строчки сам третий «Аватар» Джеймса Кэмерона (для которого, впрочем, это была далеко не первая неделя в кинотеатрах США). Стал ли на самом деле фильм об электронном правосудии сенсацией — рассказываем, посмотрев.

-

29 января 2026, 23:00В шахматном павильоне в Парке Победы открыли экспозицию «Ленинград. 1942» — филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Небольшое здание, вход — с дальнего (от Московского проспекта) торца, внутри — узкий коридор, ведущий в маленький гардероб, по пути — дверь. А за ней — мемориал: полукругом — стена из черных блоков-кирпичей с надписанными белым от руки именами, адресами, датами и причинами смерти.

-

29 января 2026, 13:04В кинотеатре «Аврора» прошла премьера минималистичного молодежного драмеди «Здесь был Юра». Заглавную роль — недееспособного гражданина с загадочным диагнозом — играет Константин Хабенский, чей персонаж на 10 дней поступает под опеку племянника, героически находящего время для заботы о дяде-овоще в перерывах между репетициями своей рок-группы.