В Михайловском замке покажут воду

Версия для печати

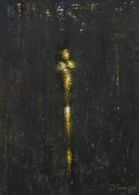

26 мая в Михайловском замке Русского музея открывается персональная выставка московской художницы Екатерины Ворона. Посетители увидят около 50 работ, посвященных теме воды.

Екатерина Ворона называет своим учителем Андроника Якубяна и нет ничего удивительного, что традиции староитальянской живописи, которые бережно хранил художник, продолжаются в творчестве его ученицы. Мягкость линий, игра тонами и контурами, многослойность и одновременно тонкость изображения – все эти приемы как нельзя лучше подходят для изображения неразрывно связанных водной и воздушных стихий.

Моря, потоки рек и ручьев, пруды, водопады и даже городские фонтаны – что бы ни изобразила художница на своих полотнах, все служит гармоничному и одухотворенному слиянию человека и мира. Екатерина Ворона проводит аналогии между водой и ментальным миром зрителя: наши мысли и чувства так же непостоянны и стихийны, как игра света на прибрежной волне, мелкая рябь на мелководье или буйный водоворот, засасывающий в пучину неизвестности.

Игра воды сиюминутна, неизвестно, упорядочит ли она наше внутреннее устроение души или, наоборот, возмутит его до глубин. Понять это поможет видео-арт, подготовленный специально для этой экспозиции.

Выставка продлится до 3 июля.

Евгений Хакназаров, "Фонтанка.ру"

Другие события

-

«Театральный проект 27» приглашает поностальгировать о лете

На сцене «Театрального проекта 27» с 28 февраля по 4 марта состоится премьера спектакль «Лето» режиссера Дмитрия Мулькова — ностальгической драмы для подростков и их родителей. Команда, создавшая спектакль «Ключ от 505-й», исследует феномен, который создатели обозначают словом «солостальгия» — тоска по прошлому, в котором ты был счастлив, но куда невозможно вернуться, потому что счастлив был другой ты.

-

Маяковка приглашает отпраздновать День Калевалы

Именно дату 28 февраля (дело было в 1835 году) финский лингвист и фольклорист Элиас Лённрот поставил рядом со своей подписью в предисловии, завершив рукопись «Калевала». А спустя 25 лет, в 1860 году, День Калевалы начали отмечать уже официально. Примкнуть к празднику можно 28 февраля в библиотеке Маяковского. Бесплатно. 12+

-

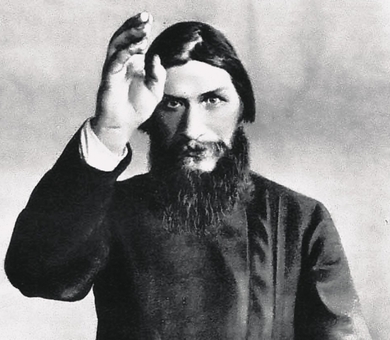

Научный руководитель Госархива России расскажет, что известно о Григории Распутине из документов

Одни предлагают канонизировать Распутина, другие считают его шарлатаном — спорам вокруг фигуры «старца» (который и до 48 лет не дожил) ведутся больше века. А что говорят документы? Узнаем об этом 28 февраля в отеле «Индиго». 16+

-

В Концертном зале на Английской набережной пройдет марафон-инаугурация органа

Концерт-марафон «Орган на все времена» с участием девяти органистов пройдет 1 марта в недавно открывшемся после реставрации зале Музыкального театра имени Ф. Шаляпина на Английской набережной. Главным героем вечера станет сам музыкальный инструмент, изготовленный в 1877 году английской фирмой «Бриндли & Фостер», — единственный английский орган в Петербурге.

-

Фокин выпускает «Ревизора» со своим продолжением

27 и 28 февраля, а также 1 марта в Александринском театре пройдут премьерные показы спектакля Валерия Фокина «Ревизор с продолжением» по пьесе Н. В. Гоголя. В программке к спектаклю 2002 года Валерий Фокин писал, что «Ревизор» для него — это «пьеса о страхе, который управляет людьми больше, чем любовь, совесть или разум». Новый спектакль мастера — попытка заглянуть в глаза этому страху и понять: изменилось ли что-то в нас с тех пор?

-

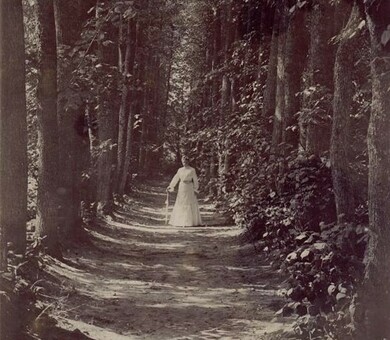

«Росфото» посвятит выставку Софье Толстой как фотографу

В совместном с Музеем-заповедником Л. Н. Толстого в Москве и «Ясной Поляной» проекте Музейно-выставочный центр расскажет о творчестве Софьи Андреевны — супруги Льва Толстого. Выставка так и называется: «Графиня снимает на „Кодак“». Редкий случай, когда о Софье Толстой будут говорить не как о помощнице и хранительнице наследия Льва Николаевича, а как о творческой личности. Фотографии Софьи Андреевны организаторы называют летописью последних двадцати лет жизни писателя, а её саму — неутомимым фотографом-любителем.

Куда пойти 27 февраля — 1 марта: премьера Фокина в Александринском, разговоры с Могучим и «Хороводы» в Мариинке

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 27 февраля 2026 - Большие дворцы Петергофа и Ораниенбаума 8 марта примут бесплатно дам, а Строгановский и Эрмитаж — всех посетителей

- 27 февраля 2026 - Большие дворцы Петергофа и Ораниенбаума примут дам бесплатно 8 марта

- 27 февраля 2026 - Кинопремия «Сезар» назвала лауреатов, лучшей стала «Привязанность»

- 27 февраля 2026 - На Заячьем острове подняли опрокинутые китайские фонарики и продлили выставку

- 27 февраля 2026 - Драматург Николай Коляда — без сознания в реанимации

Статьи

-

26 февраля 2026, 11:24В Упсала-цирке чародейская команда Яны Туминой создала театральный аналог «золотого сечения», и название у него соответствующее: «Цирк Фибоначчи». Про магию этого режиссера легенды ходят далеко за пределами Петербурга. Она и в самом деле обладает уникальным даром создания в театральных пространствах особенных миров, где любой образ разрушения, вплоть до смерти, гармонизируется завораживающей красотой картинки и мастерством исполнителей.

-

21 февраля 2026, 19:36

-

18 февраля 2026, 21:00