В Молодежке вспомнят основателя театра - Малыщицкого

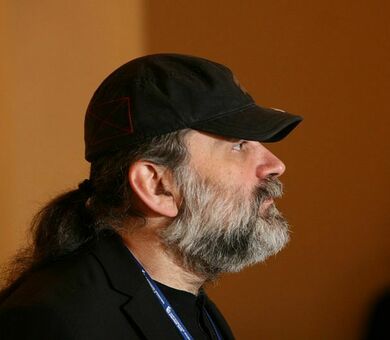

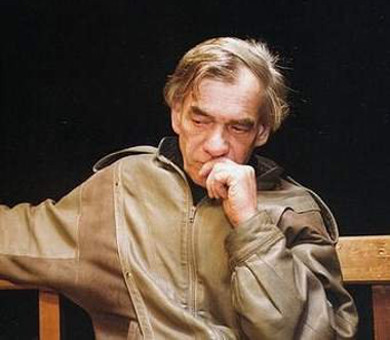

23 сентября в день рождения Владимира Малыщицкого На старой сцене Молодежного театра пройдет вечер памяти выдающегося режиссера.

Материя театрального искусства такова, что, в отличие от литературы или музыки, она быстро разрушается временем. В начале 1980-х имя Владимира Малыщицкого звучало для театрального Ленинграда своеобразным паролем, гарантией свободного и искреннего сценического высказывания, чуждого пропагандистским клише и вульгарным штампам советского масскульта. Его постановки «Сто братьев Бестужевых» и «И дольше века длится день» шли при неизменных аншлагах, а очереди за билетами напоминали праздничные демонстрации. Сегодня имя этого важного режиссера подзабыто, а уж людей, помнящих, что именно Малыщицкий стоял у истоков Молодежного театра на Фонтанке, осталось совсем немного.

На памятном вечере в честь семидесятипятилетия не дожившего до этого дня юбиляра о тех славных временах напомнят их непосредственные свидетели. Например, друг Малыщицкого историк Яков Гордин, его завлит Александр Ласкин, его вдова и руководитель театра его имени Светлана Балыхина, автор пьесы «Сто братьев Бестужевых» Борис Голлер, работавшие с Владимиром Афанасьевичем артисты – Нина Усатова, Валерий Кухарешин, Олег Попков, Татьяна Малыщицкая, Сергей Гавлич и многие другие…

Андрей Пронин, «Фонтанка.ру»

Другие события

-

Петербуржцев приведут в музей ОБЭРИУтов

Музей ОБЭРИУтов еще в процессе рождения — он обосновался в доме на Съезжинской, в квартире одного из обэриутов Александра Введенского. Открыт пока временно. чДК Лурье предлагает зайти в музей с Юлией Сениной, но сначала прогуляться с Валерием Шубинским по местам Петроградской стороны, связанных с обэриутами. 22 февраля или 9 марта. 16+

-

На Елагином острове сожгут три масленичных чучела

Провожать зиму и встречать весну шумной Масленицей на Елагином острове будут 22 февраля с 12:00 до 18:30. Празднование развернутся сразу на нескольких площадках: «Казачий стан», «Озорная» и «Задорная» поляны, «Гостиный двор». А главная потеха праздника — сжигание чучела — пройдет одновременно на трех площадках. Вход по билетам. 0+

-

Историк детства объяснит, кто изобрел детство, и кто его украл

Дети — это просто «недовзрослые», или взрослые в миниатюре. Таковы были общественные представления примерно до XVII века. А в культуре XX–XXI веков детство стало не просто самостоятельным этапом, но и объектом маркетинга. Узнаем детали 25 февраля в библиотеке «На Стремянной» на лекции «Кто украл детство? Изобретение и эволюция детства в истории». Бесплатно. 16+

-

Андрей Могучий расскажет Льву Лурье о своем Петербурге

Андрей Могучий — гость проекта ДК Лурье «Собрание сочинений. Встречи на Невском», в котором харизматичные знаменитости рассказывают о «своём» Ленинграде-Петербурге. По традиции, вопросы задает Лев Лурье, модерирует встречу Александр Малич, но и у зрителей-слушателей есть возможность отправить вопросы — лучшие передадут герою встречи. 18+

-

Как отметят Масленицу в Петропавловской крепости

21 и 22 февраля в Петропавловской крепости пройдёт «Сударыня Масленица». Тема этого года звучит очень актуально: «На разогреве у весны». В программе празднования: хоровой перформанс, этно-битбокс, соломенные арт-скульптуры, гигантский розовый блинный пирог, и пиротехническое шоу на берегу Кронверкского пролива. В субботу программа продлится с 12:00 до 18:00, в воскресение — с 12:00 до 19:00. Вход свободный, 6+.

-

В Ботаническом саду начинается «Оттепель чувств»: обещают сирень, тюльпаны и первоцветы

Фестиваль «Оттепель чувств» в Ботаническом саду, традиционно поддерживающий петербуржцев во время томительного ожидания весны, в этом году пройдёт с 21 февраля по 9 марта. Вас ждут сирень и первоцветы, тюльпаны, выставки фотографий и живописи на ботаническую тему, мастер-классы и другие активности.

Куда пойти 20–23 февраля: тюльпаны в Ботаническом саду, «Северное солнце» в Царском селе, «детектив» по делу античной статуи и Масленица

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 20 февраля 2026 - Не стало солиста Shortparis Николая Комягина

- 19 февраля 2026 - Стало известно, что будет в новом общественном пространстве на Фонтанке и как оно будет выглядеть

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

- 12 февраля 2026 - «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги Стивена Кинга

- 12 февраля 2026 - Антон Лапенко возглавит загибающийся хоккейный клуб в новом сериале «Седьмой игрок»

Статьи

-

19 февраля 2026, 14:30Заглавная героиня фильма Антона Богданова «Красавица» — реально существовавшая бегемотиха, которую во время блокады выхаживала сотрудница Зоосада Евдокия Дашина. В фильме ее играет Юлия Пересильд, а Красавицу озвучивает Мария Аронова — по несколько сказочному сценарию, бегемота способен слышать контуженный старшина морфлота (Слава Копейкин), отправленный на охрану Зоосада.

-

19 февраля 2026, 21:40В Петербурге и окрестностях готовятся гулять на Масленицу. И если блины уже прочно вошли в меню последних дней, то теперь приближается самая красочная часть праздника — уличное веселье и сожжение чучела Масленицы. Организаторы на разных площадках соревнуются в креативе — а мы можем выбрать, у кого получается убедительнее или оригинальнее.

-

16 февраля 2026, 14:06

-

13 февраля 2026, 14:32