Секреты солнечных часов Петербурга раскроет часовщик

Версия для печати

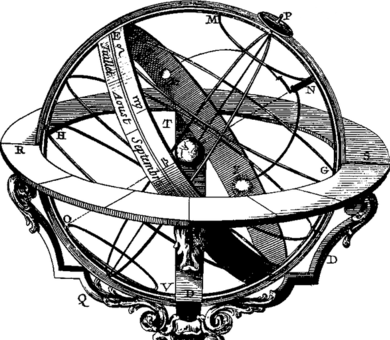

«Шарик» на башне Кунсткамеры — солнечные часы, и верстовой столб у Обуховского моста — тоже солнечные часы. О них и об их «коллегах» — масса мифов и заблуждений, которые и будем развеивать 11 марта в Маяковке на Невском и 27 марта в библиотеке «Бронницкая». Вход свободный.

Первые солнечные часы в Петербург привез Петр I. И в XVIII веке в нашем «вечно солнечном» городе появилась масса таких приборов. До нынешнего времени дожило категорически мало, но достаточно для экскурсии по таким местам: часы на углу здания Университетской набережной и Съездовской линии, у Синего моста на набережной Мойки, в Большом Петергофском дворце (там они — прямо архитектурное сооружение)… Мало того, их и в наше время делают: во дворе филфака Большого университета в начале XXI века такие установлены.

«Сорок столетий цивилизации люди смотрят на солнечные часы», — говорит Валерий Дмитриев, горный инженер, которому однажды с чего-то захотелось стать «солнечным часовщиком». Сейчас его часы стоят в разных городах, в том числе в Петербурге. Теперь Дмитриев написал о петербургских солнечных часах книгу — как ни странно, первую в истории нашего города. Называется «Солнечные часы Петербурга. История. Мифы. Заблуждения». На лекции историк техники, член Британского общества солнечных часов Валерий Дмитриев расскажет, как устанавливаются солнечные часы, как они работают и показывают ли точное время (с учетом того, что у нас столько раз стрелки туда-суда переводили).

На лекцию и презентацию книги идем либо 11 марта (Маяковка, в здание на Невском, 20, начало в 18.30) либо 27 марта (библиотека «Бронницкая», Клинский пр., 17, начало в 18.00). Везде вход свободный.

Александра Шеромова

Другие события

-

Историк детства объяснит, кто изобрел детство, и кто его украл

Дети — это просто «недовзрослые», или взрослые в миниатюре. Таковы были общественные представления примерно до XVII века. А в культуре XX–XXI веков детство стало не просто самостоятельным этапом, но и объектом маркетинга. Узнаем детали 25 февраля в библиотеке «На Стремянной» на лекции «Кто украл детство? Изобретение и эволюция детства в истории». Бесплатно. 16+

-

В Мариинском поставили балет на «Хороводы» Щедрина с деревянными ложками и звоном бубенцов русской тройки

Премьера балета «Хороводы» на музыку Родиона Щедрина пройдет на новой сцене Мариинского театра 26 и 27 февраля. В его основе — одночастный концерт для оркестра, написанный композитором специально для Интернациональной программы музыки в Сантори-холл (Токио), и впервые прозвучавший в 1989 году в исполнении Токийского симфонического оркестра.

-

Никита Ефремов столкнется с духами тундры в мистическом триллере «Цинга»

26 февраляв в кино — премьера мистического триллера «Цинга». Сюжет разворачивается в 1991 году на Полярном Урале. Главные роли в фильме исполнили Никита Ефремов («Тетрис», «Хроники русской революции»), Евгения Манджиева («Нулевой пациент», «Шерлок в России») и Дмитрий Поднозов («Кончится лето», «Пророк»).

-

Послевоенное детство переплетается с волшебством в драме «Мой друг»

26 февраля в прокат выходит приключенческая драма режиссёра Александра Сухарева «Мой друг». Картину назвали лучшим фильмом на международном фестивале детского кино в Калифорнии и на итальянском фестивале фильмов для детей и юношества, а также наградили призом жюри на Канадском фестивале детского кино в Торонто. «Мой друг» номинирован на премию «Ника» как лучший игровой фильм.

-

Евгений Цыганов примерит застывшую улыбку в комедии Владимира Котта «Человек, который смеётся»

26 февраля на экраны выходит комедия Владимира Котта «Человек, который смеётся». Главный герой, Дмитрий — звезда суровых боевиков, чьё «каменное лицо» стало его визитной карточкой. Но однажды на съемках драмы о 1990-х Дмитрий получает случайное ранение и повреждение нервов, которое меняет все: теперь он постоянно улыбается, а любая его эмоция выражается смехом. Но съемки приходится продолжать - рискуя не только карьерой, но и жизнью, ведь его заказчик не терпит насмешек.

-

Анджелина Джоли и Луи Гаррель в психологической драме «Кутюр» об изнанке парижской моды

С 26 февраля в российский прокат выходит картина «Кутюр» французской постановщицы Алис Винокур. Режиссёр Алис Винокур (ее «Проксима» с Евой Грин получила признание на Каннском фестивале) рассказала, что постаралась исследовать мир моды с неожиданного ракурса. Вместо привычного фокуса на мужчинах-кутюрье, фильм переключается на женскую перспективу, делая героинями тех, кто трудится в индустрии на вторых ролях.

«Царское Село» показывает «золото на золоте»: наряды северных крестьянок и придворных дам, включая внучку продавца Аляски

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 24 февраля 2026 - Московский аукционный дом продаст работы Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Серова, Репина на миллиард рублей

- 23 февраля 2026 - Вышел тизер третьего сезона «Уэнсдей» — в сериале сыграют Вайнона Райдер и Ева Грин

- 20 февраля 2026 - Не стало солиста Shortparis Николая Комягина

- 19 февраля 2026 - Стало известно, что будет в новом общественном пространстве на Фонтанке и как оно будет выглядеть

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

Статьи

-

19 февраля 2026, 14:30Заглавная героиня фильма Антона Богданова «Красавица» — реально существовавшая бегемотиха, которую во время блокады выхаживала сотрудница Зоосада Евдокия Дашина. В фильме ее играет Юлия Пересильд, а Красавицу озвучивает Мария Аронова — по несколько сказочному сценарию, бегемота способен слышать контуженный старшина морфлота (Слава Копейкин), отправленный на охрану Зоосада.

-

16 февраля 2026, 14:06