Нейробиологи обнадеживают: посиди за пианино 10 тысяч часов — станешь профи (впрочем, сидеть недостаточно, надо музицировать). Но приходят генетики и говорят: «Позвольте, а врожденные способности не в счет?» В этих противоречиях будем разбираться с лауреатом премии «Просветитель» Асей Казанцевой 15 декабря в «Охта lab».

Премии «Просветитель» Казанцева удостоилась за книгу о мозге — «Кто бы мог подумать? Как мозг заставляет нас делать глупости». И в том же «Охта lab» Ася уже рассказывала, как, в частности, спорт влияет на мозг. Хорошо влияет. А сейчас лектор сфокусируется на том, как на мозг влияет музыка. Тем более что это излюбленный пример нейробиологов (Казанцева сама из них): музицируйте-тренируйтесь, укрепляйте определенные нейронные связи, и будете если не Мартой Аргерих (говорят, лучшая пианистка в мире) то хотя бы очень недурным музыкантом.

Но генетики гнут свою линию: «Нужен врожденный талант». Не то чтобы без него не получится сделать из ребенка настоящего музыканта — без него просто не получится удержать ребенка за инструментом положенные тысячи часов.

Популяризаторы науки, в свою очередь, предполагают: значит, самый надежный для вас способ стать выдающимся музыкантом — это устроить так, чтобы вашими родителями были люди музыкально одаренные.

Казанцева признает, что тут все непросто — потому лекция и называется «Музыка меняет мозг? Запутанный клубок причин и следствий». Распутывать его будем 15 декабря в «Охта lab» (Брантовская дорога 3, второй этаж), начало в 19.00, подробности по ссылке.

Александра Шеромова

Другие события

-

Шерешевский превратит «Вишневый сад» в детский лагерь в Ленобласти

В Камерном театре Малыщицкого 7 и 8 февраля состоится премьера спектакля Петра Шерешевского «Сад» — третья часть его чеховского цикла. Действие «Вишневого сада» переносится из дворянской усадьбы на территорию детского творческого лагеря в Ленобласти, стоящего под угрозой продажи.

-

Как связаны мозг, звук и движение объяснят на Дне науки в Институте физиологии

Кто-то и не слышал о «бинауральных ритмах» (хотя науке они известны давно), а кто-то целенаправленно им внимает. Насколько это научно и доказуемо, и как слух в принципе управляет телом в пространстве, узнаем 7 февраля на Дне науки в Институт физиологии им. Павлова РАН. Бесплатно. 16+

-

Петербуржцы напишут Астрономо-геодезический диктант

Отметим День науки астрономически и геодезически: идем писать Астрономо-геодезический диктант в Библиотеку Планетария 1 (наб. Обводного канала, 74Б). Организаторы сообщают, что будут вопросы «разного уровня сложности». Бесплатно. 16+

-

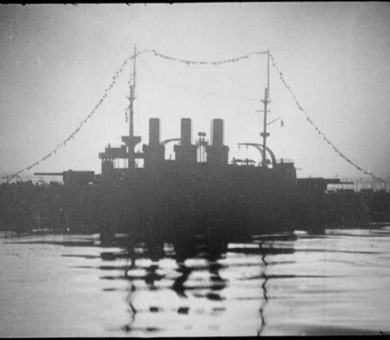

Наум Клейман расскажет, как создавался «Броненосец"Потемкин»» Эйзенштейна

Это одна из главных картин советского киноавангарда 1920-х. Год выхода «Броненосца „Потемкин“» — 1925, но в этом году исполняется 100-летие премьеры для зрителей. 10 февраля в кинотеатре Cinéma Michèle пройдут спецкинопоказ и встреча с выдающимся историком кино Наумом Клейманом. 0+

-

Александра Бортич и Гоша Токаев в токсичных отношениях в драмеди «Счастлив, когда ты нет»

12 февраля на экраны выходит картина «Счастлив, когда ты нет», ромком от режиссёра и сценариста Игоря Марченко. Премьера картины прошла на прошлогоднем фестивале «Короче», где фильм немедленно заслужил приз жюри и приз критиков. Обозреватели назвали кино остроумным и колючим ромкомом, точным в деталях портретом миллениалов из столицы, в то же время — фильмом очень тонким и чувственным.

-

Любовь нечаянно нагрянет в драме «Первая»

12 февраля в российский прокат выходит романтическая драма «Первая» — полнометражный дебют режиссёра Ани Харичевой. Главные роли в фильме исполнили Олег Савостюк («Снегирь»), Александра Флоринская («Бригада»), Виталий Щербина («Пингвины моей мамы»), Евгений Коряковский («Пророк»), и Александр Усердин («Лёд 3»). Алису сыграла дебютантка Ирина Новиченко. Художественным руководителем проекта был режиссёр Александр Велединский, снявший «Географ глобус пропил».

Куда пойти 6–8 февраля: весь мир в Анненкирхе, «Зимний концерт» Мастранджело и ночной звездный театр

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 06 февраля 2026 - «Золотая маска» наградит Собянина, Минниханова и Фанни Ардан за поддержку театрального искусства России

- 04 февраля 2026 - Dance Open объявил программу: в Петербург едут «Десять маленьких грехов», культовый балет Начо Дуато и китайская акробатика

- 03 февраля 2026 - «Подписные издания» расширяются в Москву — книжный с кафе откроют в музее

- 03 февраля 2026 - 155 лаковых панно, воссозданных в Китае по традиционным технологиям, привезли в Царское Село

- 02 февраля 2026 - В Петербурге открыли музей-квартиру Айн Рэнд, написавшей «Атлант расправил плечи»