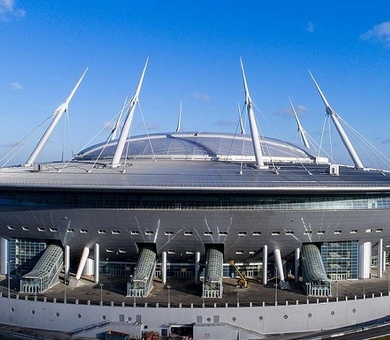

Искусствовед расскажет, как по архитектуре стадиона определить политический режим

Вы не рассматривали стадион «Санкт-Петербург» как характеристику нашего общественно-политического устройства? Ученый-искусствовед Дмитрий Козлов оценивает стадионы в разных странах именно с этой точки зрения, о чем обстоятельно расскажет на бесплатной лекции 29 июня в «Новой Голландии».

«Стадион» — от слова «стадий». Такой мерой длины определялся размер поля на древнейшем стадионе в греческой Олимпии. Мера довольно размытая — это расстояние в 600 ступней Геракла, что равняется примерно 180-200 метрам. Дмитрий Козлов рассматривает стадионы как спортивные сооружения только в той мере, в какой они представляют собой «арену борьбы различных социальных и политических групп». Как напоминает ученый, стадионы в современном смысле слова стали появляться, когда спорт возродился как «активная публичная практика». Это было связано с буржуазными революциями, причем разные страны испытывали симпатию к разным моделям спорта – Британию тянуло попинать мяч, Германия увлеклась массовой гимнастикой, Франция вспомнила олимпийскую систему. Эти симпатии были неслучайны – стало быть, и архитектурные особенности стадионов тоже о многом говорят.

Какие характеристики государства можно разглядеть в стадионах США, СССР (и нынешней России, наверное), Европы и т.д., узнаем 29 июня в Павильоне острова «Новая Голландия» (наб. Адмиралтейского канала, дом 2). Начало в 19.30. Вход свободный, но по регистрации.

Александра Шеромова

Другие события

-

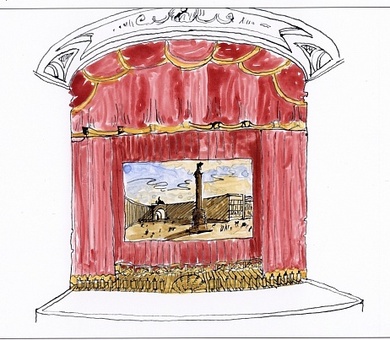

Фокин выпускает «Ревизора» со своим продолжением

27 и 28 февраля, а также 1 марта в Александринском театре пройдут премьерные показы спектакля Валерия Фокина «Ревизор с продолжением» по пьесе Н. В. Гоголя. В программке к спектаклю 2002 года Валерий Фокин писал, что «Ревизор» для него — это «пьеса о страхе, который управляет людьми больше, чем любовь, совесть или разум». Новый спектакль мастера — попытка заглянуть в глаза этому страху и понять: изменилось ли что-то в нас с тех пор?

-

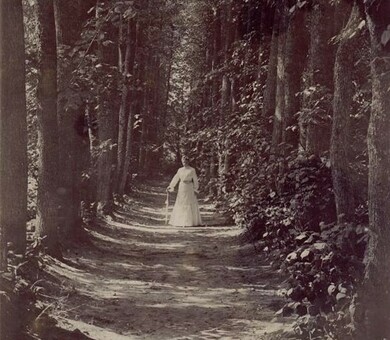

«Росфото» посвятит выставку Софье Толстой как фотографу

В совместном с Музеем-заповедником Л. Н. Толстого в Москве и «Ясной Поляной» проекте Музейно-выставочный центр расскажет о творчестве Софьи Андреевны — супруги Льва Толстого. Выставка так и называется: «Графиня снимает на „Кодак“». Редкий случай, когда о Софье Толстой будут говорить не как о помощнице и хранительнице наследия Льва Николаевича, а как о творческой личности. Фотографии Софьи Андреевны организаторы называют летописью последних двадцати лет жизни писателя, а её саму — неутомимым фотографом-любителем.

-

В Малом театре кукол устроят «Кровавую свадьбу»

В Малом театре кукол 27 февраля состоится премьера спектакля художественного руководителя Чакчи Фросноккерса «Кровавая свадьба» по одноименной трагедии Федерико Гарсиа Лорки 1932 года. Реальная история из газетной хроники превратилась в полнокровную поэтическую трагедию.

-

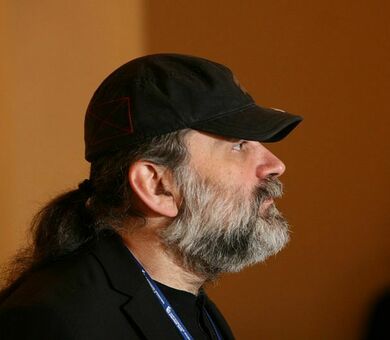

Андрей Могучий расскажет Льву Лурье о своем Петербурге

Андрей Могучий — гость проекта ДК Лурье «Собрание сочинений. Встречи на Невском», в котором харизматичные знаменитости рассказывают о «своём» Ленинграде-Петербурге. По традиции, вопросы задает Лев Лурье, модерирует встречу Александр Малич, но и у зрителей-слушателей есть возможность отправить вопросы — лучшие передадут герою встречи. 18+

-

«Театральный проект 27» приглашает поностальгировать о лете

На сцене «Театрального проекта 27» с 28 февраля по 4 марта состоится премьера спектакль «Лето» режиссера Дмитрия Мулькова — ностальгической драмы для подростков и их родителей. Команда, создавшая спектакль «Ключ от 505-й», исследует феномен, который создатели обозначают словом «солостальгия» — тоска по прошлому, в котором ты был счастлив, но куда невозможно вернуться, потому что счастлив был другой ты.

-

Маяковка приглашает отпраздновать День Калевалы

Именно дату 28 февраля (дело было в 1835 году) финский лингвист и фольклорист Элиас Лённрот поставил рядом со своей подписью в предисловии, завершив рукопись «Калевала». А спустя 25 лет, в 1860 году, День Калевалы начали отмечать уже официально. Примкнуть к празднику можно 28 февраля в библиотеке Маяковского. Бесплатно. 12+

Куда пойти 27 февраля — 1 марта: премьера Фокина в Александринском, разговоры с Могучим и «Хороводы» в Мариинке

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 27 февраля 2026 - Большие дворцы Петергофа и Ораниенбаума 8 марта примут бесплатно дам, а Строгановский и Эрмитаж — всех посетителей

- 27 февраля 2026 - Большие дворцы Петергофа и Ораниенбаума примут дам бесплатно 8 марта

- 27 февраля 2026 - Кинопремия «Сезар» назвала лауреатов, лучшей стала «Привязанность»

- 27 февраля 2026 - На Заячьем острове подняли опрокинутые китайские фонарики и продлили выставку

- 27 февраля 2026 - Драматург Николай Коляда — без сознания в реанимации

Статьи

-

26 февраля 2026, 11:24В Упсала-цирке чародейская команда Яны Туминой создала театральный аналог «золотого сечения», и название у него соответствующее: «Цирк Фибоначчи». Про магию этого режиссера легенды ходят далеко за пределами Петербурга. Она и в самом деле обладает уникальным даром создания в театральных пространствах особенных миров, где любой образ разрушения, вплоть до смерти, гармонизируется завораживающей красотой картинки и мастерством исполнителей.

-

21 февраля 2026, 19:36

-

18 февраля 2026, 21:00