Блокадные поэты, приключения в эвакуации, матч смерти — три новых книги о войне

«Рыкающая» поэзия блокадного Ленинграда, футбол с оккупантами глазами тинейджера, дневники ленинградских детей под лупой следователя. «Фонтанка» прочитала новые книги о Великой Отечественной войне и рекомендует лучшие 22 июня.

Блокада как фотопроявитель

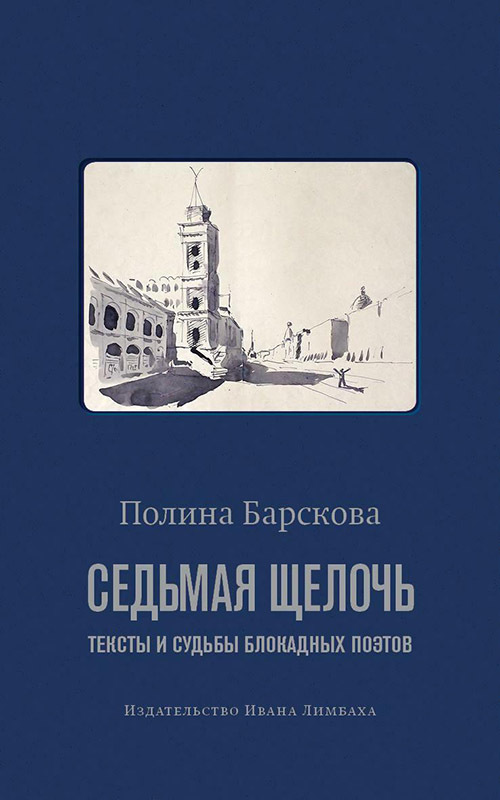

Полина Барскова. Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020. — 224 с. 16+

Можно ли писать стихи после Холокоста, интересовался немецкий теоретик искусства Теодор Адорно. Как возможно писать стихи в блокаду — вопрос не менее актуальный, хотя со времён тех событий прошло почти восемьдесят лет. Чаще всего, говоря о блокадной поэзии, мы имеем в виду Ольгу Берггольц. Кто-то, быть может, вспомнит стихотворение «Мужество» Анны Ахматовой, «Трамвай идет на фронт» Веры Ибнер, «Балладу о черством куске» Владимира Лифшица. Поэт и исследователь Полина Барскова в своей книге берёт подчеркнуто иной срез: Павел Зальцман, Наталья Крандиевская, Сергей Рудаков, Татьяна Гнедич — литераторы, пользуясь выражением Лидии Гинзбург, «непечатабельные». Но Барскова также присматривается к опыту главного поэта-функционера блокадного Ленинграда Николая Тихонова, и имя Берггольц в книге тоже прозвучит.

Фото: предоставлено издательством

Главное ощущение, которое вычитываешь из «Седьмой щелочи»: поэзия в Ленинграде не просто творилась — в полузамерзших коммунальных квартирах, госпиталях и кабинетах Смольного — стихи были частью городской повседневности. И попыткой прямо во время катастрофы найти язык, на которым можно о ней говорить, — причем этим языком мы не овладели до сих пор. «На официальную блокадную память сегодня смотреть можно, но она не вызывает желания смотреть, так как связь с личным здесь нарушена, прервана, подменена безличным/ничьим: мало где в городе сегодня мне приходилось переживать такую абсолютную пустоту, такое отсутствие внимания общества, как при посещении официальных блокадных памятников /…/. И кажется, никто не хочет смотреть на воплощенный в камне блокадный опыт, лишенный смысла и аутентичности десятилетиями властной стерилизации. Но как же тогда его воплощать, как его сохранять, если, по свидетельствам очевидцев, этот опыт чудовищен и не поддается репрезентации?» — размышляет автор.

Сама Барскова даёт пример такого говорения о блокаде. Know-how её эссе — в том, что они ничуть не вписываются в формулу «текстов о поэтах» и уже тем более «о блокаде». Если вы ожидаете увидеть под названием соответствующей главы краткую биографию каждого персонажа, подробности его блокадной жизни (или «жизнесмерти», как это называет автор), скрупулёзный разбор творчества с описанием литературных приёмов, то ничего этого в книге не будет. Точнее, будет, но совсем в другой форме, чем можно себе вообразить. «Седьмая щелочь» — проза поэта, предельно лёгкая и вольная в обращении с материалом, интеллигентски-ядовитая в оценках, когда это нужно, провокативная. Поэтому собственно блокада в части текстов уходит на второй план. Творческий портрет Наталии Крандиевской, написавшей весной 1942 года очистительное: «Этот год нас омыл, как седьмая ще́лочь, О которой мы, помнишь, когда-то читали? Оттого нас и радует каждая мелочь» — вырисовывается, исходя из семейной жизни поэтессы с Алексеем Толстым, который ушёл от неё задолго до войны, в 1935 году. Рассказ о «рыкающем» Павле Зальцмане, авторе юродского «Я дурак, я дерьмо, я калека, Я убью за колбасу человека», — кружится около поездки в Ленинград, состоявшейся через тринадцать лет после отъезда в эвакуацию. Филолог и поэт-неудачник Сергей Рудаков выходит на блокадную сцену из воронежской дружбы с Осипом Мандельштамом в 1935-1936-м.

Блокада в этой книге — не 125-граммовый кусочек хлеба, не карточки, не санки по хрусткому снегу, и не очереди. Точнее, всё это вместе, но и ещё — образец экстремальной, апокалиптической ситуации, которая способна проявить отношения человека и текста, как реактивы это делают на фотобумаге. Поэтому Наталия Крандиевская, оставшись одна в осаждённом городе, находит в себе силы и потребность писать — впервые с дореволюционной поры, когда ей делали комплименты Бальмонт и Блок. Поэтому Сергей Рудаков говорит, что в блокаду стихи «осуществлялись с завидной легкостью». Человек и текст — возможно, главная тема этой книги; блокада становится тут не сколько объектом, сколько инструментом исследования. Это и позволяет обрести пусть не единственно правильный в XXI веке, но очень точный способ говорения о блокаде.

Приключения в эвакуации

Давиде Морозинотто. Дневники Виктора и Нади. Ленинград 1941. — М.: Пешком в историю, 2019. 368 с. 12+

Итальянский писатель Давиде Морозинотто написал эту книгу, потому что его дед в своё время воевал на Восточном фронте. Впечатлённый рассказами о России, автор романов-бестселлеров и детективов для детей сочинил историю близнецов из Ленинграда. Витю и Надю — детей сотрудников Эрмитажа — эвакуируют из города в июле 1941-го, но Витя отстаёт от поезда. Так начинается двойное путешествие по Советскому Союзу. Места действия — Москва, Казань, Рыбинск, Мга, Шлиссельбург.

Морозинотто не тратит времени и места на стенания о судьбе несчастных советских детишек. Вместо этого пишет историю в хорошем смысле авантюрную, даже супергеройскую. Здесь будут и побеги, и несанкционированные путешествия на поездах, и детская колония, и чудесные спасения: «В свой тринадцатый день рождения я стал героем. Я это сразу понял. Конечно, не прямо как только вошел в город, но почти — когда из последних сил шел по замерзшей реке и тащил за собой санки, на которых была она».

Форму изложения писатель продумал тоже неплохо. Герои рассказывают о своих приключениях в дневниках — Витя пишет красным, Надя — синим. А на полях можно прочитать пометки следователя КГБ, который ознакомился с приключениями ребят и вынес поступкам героев свой вердикт: «Хищение государственного имущества», «Антисоветские разговоры», «Склонность к неподчинению».

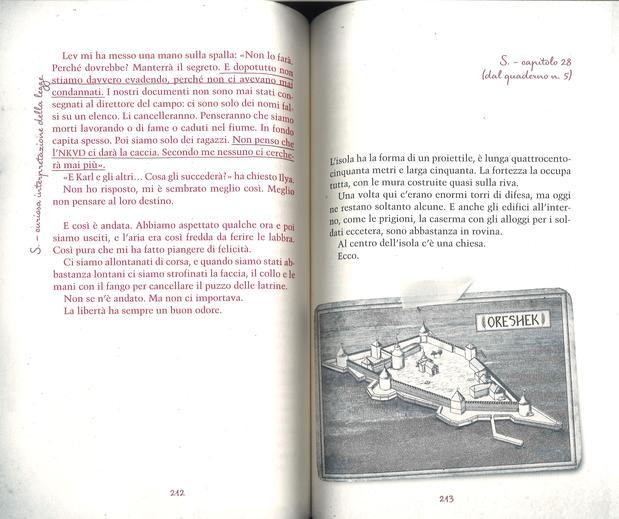

страница из итальянского издания

Фото: ibs.it

Российские издатели кое-что прибавили от себя. Так в повести появился подробнейший комментарий историка Милены Третьяковой, из которого мы узнаем, как формировался культ личности Сталина, почему дети в Советском Союзе вступали в пионерию и комсомол, как был устроен ленинградский дом-коммуна и как эвакуировали ценности из Ленинграда. В российский перевод встроены и отрывки блокадных дневников подростков Юры Рябинкина и Лены Мухиной, историка Георгия Князева и других очевидцев тех событий.

буктрейлер русского издания

Попытка соединить нонфикшн с фикшном похвальна и в русле нашего времени очень логична, но провалилась она на уровне дизайна. Представьте себе, как смотрится белый фон, на который наложены тетрадные страницы, а под ними ещё и вынесены примечания и фотографии исторических объектов. Выглядит похоже на музейные экспозиции о блокаде, где создатели искренне пытаются вложить в головы посетителей как можно больше информации за полчаса, не считаясь с современной формой. Добавьте к этому не самые удачные шрифты в русском издании, — и появляется вопрос: а осилят ли книгу в таком оформлении дети, для которых она и создавалась?

Футбол на грани жизни и смерти

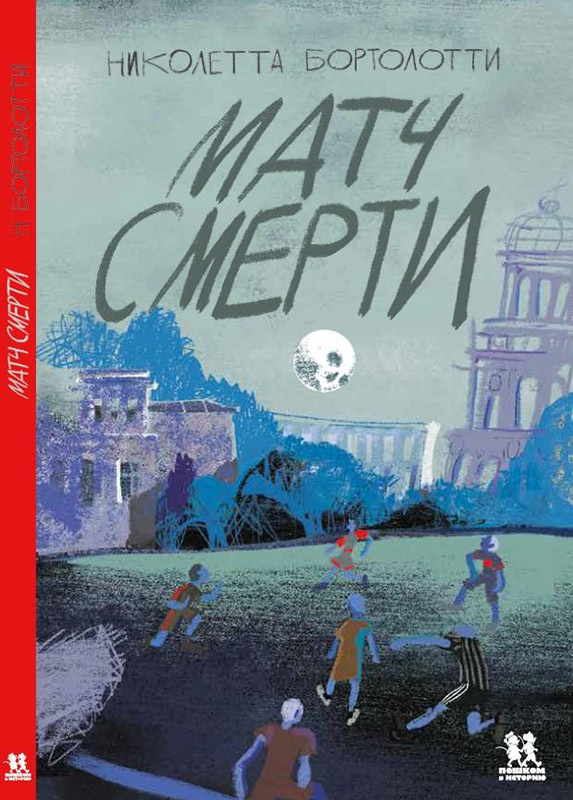

Матч смерти. — М.: Пешком в историю, 2020. — 112 с. 12+

Писатели знают: чтобы изобразить масштабные исторические события, лучше всего использовать фигуру инсайдера. Маленького, равновеликого читателям персонажа, который со своей высоты именно что по-человечески может рассказать о трагедии, катастрофе, героизме. Умберто Эко именно для этого вводит в «Имя Розы» фигуру молодого послушника Адсона Мелькского. А итальянская писательница Николетта Бортолотти придумывает девочку Сашу, которая до смерти любит футбол и живёт в солнечном Городе, захваченном фашистами.

Город — это, конечно же, Киев, а Саша — дочка футболиста, принимавшего участие в «матче смерти»: 9 августа 1942 года местная команда «Старт» сыграла против команды оккупационных войск. Выиграла 5:3. После этого часть футболистов-победителей погибли в застенках гестапо или были расстреляны, кто-то попал в Сырецкий лагерь для военнопленных под Бабьим Яром.

Фото: предоставлено издательством

О матче написано много. Исследователи сейчас склоняются к точке зрения — по-настоящему спортсмены пострадали не из-за футбола, а из-за того, что их заподозрили в связях с НКВД. Бортолотти все гипотезы изучила, и текст построила, исходя из одной, спортивно-героической версии: «Я надеюсь, что отец не пропустит гол. Мы победим. И покажем всем, кто настоящий чемпион. /…/ Я надеюсь, что отец пропустит гол. Мы проиграем. И останемся живы». К тому же, добавила в сюжет неожиданный твист: дети окажутся непосредственными участниками событий на поле.

Сашка рассказывает о своих приключениях не в форме дневника, но от первого лица и в настоящем времени, и это вызывает эффект присутствия и погружения — такой, что уже не думаешь, что часть героев выдуманы, а факты художественно переосмыслены. У Бортолотти получается мирового масштаба проза — на уровне израильского писателя Ури Орлева, пишущего для детей о Холокосте. А очков писательнице добавляет то, что она вплетает в исторический рассказ сверхновую и сверхтрендовую тему феминизма.

Исторический комментарий в «Матче смерти» тоже присутствует, но он вписан в текст более деликатно, так что уже не отвлекает, а помогает разобраться в сюжете. Правда, визуального ряда издательство «Пешком в историю» в данном случае как раз недодало — и зря, иллюстрации той же Олеси Гонсеровской, локализовавшей обложку «Матча», сделали бы книжку ещё выразительнее.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

Куда пойти 20–23 февраля: тюльпаны в Ботаническом саду, «Северное солнце» в Царском селе, «детектив» по делу античной статуи и Масленица

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 20 февраля 2026 - Не стало солиста Shortparis Николая Комягина

- 19 февраля 2026 - Стало известно, что будет в новом общественном пространстве на Фонтанке и как оно будет выглядеть

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

- 12 февраля 2026 - «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги Стивена Кинга

- 12 февраля 2026 - Антон Лапенко возглавит загибающийся хоккейный клуб в новом сериале «Седьмой игрок»

Статьи

-

19 февраля 2026, 14:30Заглавная героиня фильма Антона Богданова «Красавица» — реально существовавшая бегемотиха, которую во время блокады выхаживала сотрудница Зоосада Евдокия Дашина. В фильме ее играет Юлия Пересильд, а Красавицу озвучивает Мария Аронова — по несколько сказочному сценарию, бегемота способен слышать контуженный старшина морфлота (Слава Копейкин), отправленный на охрану Зоосада.

-

19 февраля 2026, 21:40В Петербурге и окрестностях готовятся гулять на Масленицу. И если блины уже прочно вошли в меню последних дней, то теперь приближается самая красочная часть праздника — уличное веселье и сожжение чучела Масленицы. Организаторы на разных площадках соревнуются в креативе — а мы можем выбрать, у кого получается убедительнее или оригинальнее.

-

16 февраля 2026, 14:06

-

13 февраля 2026, 14:32