«Клиповый» блокбастер: Русский музей показывает рассвет русского авангарда

В Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка «Союз молодёжи». Несмотря на столь «официозное» название, вас ждёт авангардный блокбастер: здесь есть и живописный шок-контент от Павла Филонова, и нежные, по-французски задуманные пейзажи, и поиск идентичности в виде натюрмортов с хохломой, и самоирония. До 2 сентября вы можете оценить воссоединение работ первых авангардистов, собранных из пятнадцати музеев и пяти частных коллекций.

«Союз молодёжи» — художественное объединение, существовавшее в 1909–1914 годах, считается первым в своём роде – «Бубновый валет» появился чуть позже. Кроме того, «Союз» был лишён идеологической или эстетической платформы, скорее это была творческая лаборатория с основным критерием в виде новизны. Участниками в разное время были браться Давид и Владимир Бурлюки, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Владимир Татлин, Павел Филонов, Михаил Матюшин, Елена Гуро и еще десятки авторов, успевшие поучаствовать в семи выставках «Союза». У активной творческой реализации был спонсор – меценат Левкий Жевержеев. Поскольку отечественные музеи взяли за правило почтительно вспоминать покровителей искусства, зрителю рассказывают о Левкии Ивановиче, с готовностью предоставляя «пруфы»: переписку с художниками, каталоги выставок, финансовые отчёты. Факт, что художники в письмах более или менее явно просят денег, у всех на виду, и вовсе не выглядит стыдным. Кажется, параллельно с возвращением имён меценатов и коллекционеров образ нищего голодного художника как сам собой разумеющийся уходит в тень.

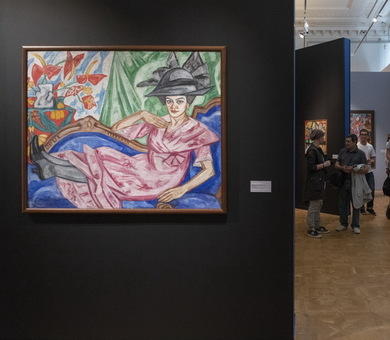

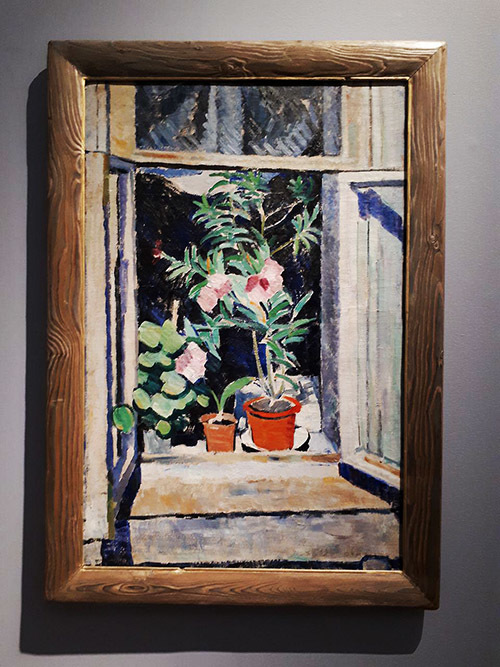

«Цветы на окне» Ольги Розановой//Анастасия Семенович/"Фонтанка.ру"

Логика и даже дотошность, с которой экспозиция фиксирует жизненные процессы «Союза», контрастирует с художественной эклектичностью: кажется, это актуальный формат для зрителя с клиповым мышлением. Например, в первом зале вас встречают работы Ольги Розановой с выверенной холодной палитрой, отстраненностью и стильной рамой из неокрашенного дерева (речь о «Цветах на окне» 1900-х/1910-х из московской частной коллекции), а сразу после вас окружит тот самый шоковый Филонов с его экспрессией и бескомпромиссно напряжённым интеллектом. Стоит отметить «Ночь на Лиговке» (1911/12) из Национального музея Армении. Во-первых, не типично филоновская вещь, будто лоскут немецкого экспрессионизма в землисто-болотных тонах. Во-вторых, поздний час на Лиговке до сих пор выглядит примерно так. И, в-третьих, просто удачный акцент – золоченая рама, гордо блестящая на фоне аскетичных матово-чёрных местных. Тут есть и графика, и выдержки из критических отзывов современников: акварели они особенно ценили за «утонченность» и «ювелирность» (как все-таки меняются приоритеты).

Фото: Анастасия Семенович/"Фонтанка.ру"

В любом случае такой объем работ Павла Филонова – что наждачка для зрительских рецепторов, возможно, вас немного остудят нежные, певучие краски Елены Гуро и Михаила Матюшина. Матюшин, человек-оркестр (композитор футуристической оперы «Победа над солнцем», теоретик, автор футуристических книг), в живописи являет пейзажи, будто «отфильтрованные» для ровного цвета в Инстаграме, завороженность ало-золотой сосновой корой на солнце и вообще чуткость к пленэрному свету и цвету. Портреты Гуро и Матюшина в исполнении друг друга глядят сдержанной нежностью, никакого выпуклого, настойчивого новаторства в них нет, особенно портрет Матюшина кисти Гуро (начало 1900-х) – с учётом рыхлого, местами просвечивающего холста, он кажется почти робким.

портрет Матюшина и портрет Гуро//Анастасия Семенович/"Фонтанка.ру"

Фото: портрет Гуро и портрет Матюшина

Среди членов «Союза» были приняты дебаты, чуть ли не драки за принципы: не видя себя в русской реалистической традиции, они вырабатывали новую методологию, каркас для искусства будущего. При этом эстетика, чувство цвета и живописные приёмы взяты, конечно, от «учителей» — французов, посмотрите на солнечные пятна и фиолетовые тени, матиссовские натюрморты и гогеновские лица («Цыганка» Святослава Нагубникова, 1910-1911). Впрочем, эта провинциальность осознанная и не катастрофическая. «Натюрморт (Русский классицизм)» Александра Гауша с хохломой сочетает нечто матиссовское с самоиронией. Театральные постановки, тот же «Царь Максемьян», были и вовсе балаганом, гротескным лубком. «Продавщица вод» (1907) Михаила Ларионова из Вятского музея им. В. М. и А. М. Васнецовых вроде бы отсылает к французам и немцам с зеленоватым искусственным светом, но не выглядит «импортной» и напоминает ночной ларёк у дома, а не «Фоли-Бержер».

«Цыганка» Святослава Нагубникова//Анастасия Семенович/"Фонтанка.ру"

В итоге в Корпусе Бенуа показывают не устоявшийся, мощный русский авангард с «брендовыми» вещами, а процесс, из которого он выкристаллизовался. Ощупью, подпираемый кубизмом, футуризмом, воспоминанием о постимпрессионизме и даже импрессионизме, отечественный художественный организм выдал нечто автохтонное и самостийное. А уж какие пробы, ошибки и метания тому предшествовали, видно по работам Иосифа Школьника, который был и «французом», и «скандинавом», выдавая то броские натюрморты, то чуть ли не кафкианский «Замок» (1909/10, из Саратовского музея им. Радищева) и «Серый день» (середина 1900-х).

В финале экспозиции вместе с Левкием Жевержеевым зрителю показывают фото более тридцати участников «Союза молодежи», рассказывают их истории (впрочем, у некоторых и фото не сохранилось). Михаил Ларионов улыбается из-под чуба, заплетенного в косичку. Непривычное для большого музея внимание не к великим художникам, чьи жизненные коллизии разошлись на анекдоты, а к тем, кто, казалось бы, канул в небытие и чьё место обычно – глубоко в запасниках.

Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»

Куда пойти 20–23 февраля: тюльпаны в Ботаническом саду, «Северное солнце» в Царском селе, «детектив» по делу античной статуи и Масленица

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 20 февраля 2026 - Не стало солиста Shortparis Николая Комягина

- 19 февраля 2026 - Стало известно, что будет в новом общественном пространстве на Фонтанке и как оно будет выглядеть

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

- 12 февраля 2026 - «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги Стивена Кинга

- 12 февраля 2026 - Антон Лапенко возглавит загибающийся хоккейный клуб в новом сериале «Седьмой игрок»

Статьи

-

19 февраля 2026, 14:30Заглавная героиня фильма Антона Богданова «Красавица» — реально существовавшая бегемотиха, которую во время блокады выхаживала сотрудница Зоосада Евдокия Дашина. В фильме ее играет Юлия Пересильд, а Красавицу озвучивает Мария Аронова — по несколько сказочному сценарию, бегемота способен слышать контуженный старшина морфлота (Слава Копейкин), отправленный на охрану Зоосада.

-

19 февраля 2026, 21:40В Петербурге и окрестностях готовятся гулять на Масленицу. И если блины уже прочно вошли в меню последних дней, то теперь приближается самая красочная часть праздника — уличное веселье и сожжение чучела Масленицы. Организаторы на разных площадках соревнуются в креативе — а мы можем выбрать, у кого получается убедительнее или оригинальнее.

-

16 февраля 2026, 14:06

-

13 февраля 2026, 14:32