«Надо преодолеть обезличенность»: Как в Музее политической истории заговорили о репрессиях

С 3 мая для публики открылся проект «Ленинградское дело: город и люди» — самая крупная в истории Петербурга выставка о репрессиях. Журналист «Фонтанки» прогулялся по экспозиции и рассказывает, как город ищет язык, чтобы спустя семьдесят лет заговорить о трагедии, насколько современен этот язык, и что до сих пор остается не сказанным.

В 2002 году в Музей политической истории России пришли четверо мужчин. Георгий Михеев, Андрей Капустин, Лев Сафонов и Сергей Таиров — дети пострадавших в ходе «ленинградского дела» — стучались во все культурные центры и просили сохранить память об их родителях, чиновниках и служащих, которые управляли Ленинградом в блокаду и были расстреляны или отправлены в лагеря в 1948 — 1953 годах. Темой заинтересовался историк Александр Смирнов. За семнадцать лет объехал больше тридцати пострадавших семей, собрал воспоминания, фотографии, личные документы, дневники и лагерное творчество заключённых. Открытку с нарисованным яблоком и тюремный дневник — ценнейшие экспонаты выставки «Ленинградское дело: город и люди» — с 3 мая можно изучить вместе с письмами, свидетельствами о смерти с ложными данными и фотографиями ленинградцев, которых обвинили в антипартийных действиях.

Как блокада дошла до репрессий

Экспозиция получилась прорывной. О судьбах ленинградской элиты во время блокады, дальнейших репрессиях и преследовании их семей в Петербурге Музей политической истории уже открывал выставку десять лет назад. Но новый проект получился более масштабным. И вдруг — переданным через личные истории.

С одной из стен на посетителей смотрят старики и дети. История о том, как матерей главы Ленгорисполкома Петра Лазутина и председателя Госплана СССР Николая Вознесенского отправили в ссылку в 1950 году, сразу после того, как за час расстреляли сыновей, поясняется на ярлычках рядом с фотопортретами. На снимках-экспонатах — пожилые женщины в платках, обеим сильно за 80. Акцент на семейных историях и абсурдности обвинений — такого в публичном пространстве больших петербургских музеев не возникало. Новая выставка начинается с последних довоенных годов, подробно останавливается на блокаде и перетекает в рассказ о завинчивании гаек в годы перед смертью Сталина.

Обычно эту тему поднимают отдельные активисты или «Мемориал», но показывать связь блокады и террора в выставочном формате в государственных музеях почти не берутся. Так что новая экспозиция Музея политической истории — современна, несмотря на крайне устаревшее оформление (в зале очень мало пояснений, а весь «интерактив» сводится к электронным терминалам, на которых можно почитать о жертвах «ленинградского дела»). Город впервые обращается теме, ищет допустимую форму и правильный тон.

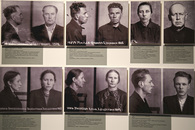

Среди витрин с архивными бумагами, плакатами со Сталиным и черно-белыми снимками внезапно натыкаешься на дверь кабинета следователя из Большого дома. Как отмечают в музее, в неё заходили «товарищами», а выходили — уже нет. Створка закреплена практически в центре зала, рядом — массивная фотокамера и лица осуждённых на плёнках, свисающих с потолка. Кто есть кто, без объяснений понять сложно. Это признают и сами создатели экспозиции, хотя уверяют, что при должном экскурсионном сопровождении всё здесь можно читать «как книгу».

Коллекция экспонатов, которые связаны с «ленинградским делом», в общем виде начала формироваться не одно десятилетие назад. Свидетельством разгрома Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда на новой выставке выступает огромная скатерть-полотно, вышитая труженницами Ленинградской области в честь освобождения от фашистов. Она осела в местной коллекции после закрытия экспозиции в Соляном городке в 1949 году. О деле «Звезды» и «Ленинграда» в зале напоминают несколько выпусков и краткая историческая справка.

Среди «редкостей», собранных к открытию стоит посмотреть открытку с нарисованными яблоками — её из лагеря Людмиле Вербицкой, позже ставшей лингвистом и ректором Санкт-Петербургского государственного университета, когда-то прислала мама. Обратите внимание на справки о смерти: они висят на стене, и одна из них ложная. Вместо слова «расстрел» на запрос родственников часто указывали ненастоящую причину смерти: писали про болезнь или «сердечную недостаточность».

Как признаются специалисты, в теме репрессий меньше всего материалов доступно именно об историях отдельных людей. Все следственные дела, анкеты и допросы репрессированных, как и информация о месте захоронения, хранятся в архивах ФСБ, а получить их могут только родственники. Изучая и собирая эти данные, Александр Смирнов решил «преодолеть обезличенность» и «показать руководителей Ленинграда не просто как жертв «ленинградского дела», а как людей, которые работали для города.

«Тех, кого расстреляли, посмертно второй раз расстреливают»

— Сейчас раскручивается второе «ленинградское дело»: тех, кого расстреляли, посмертно второй раз расстреливают. Неосталинисты разного толка пытаются доказать, что правильно расстреляли, что они (жертвы Ленинградского дела — Прим.Ред.) только этого заслуживают. Другая часть публики хочет нас убедить, что ленинградцы в блокаду ничего не защищали, просто умирали, а руководители только сидели в теплых бомбоубежищах и хорошо питались, — поделился Александр Смирнов 1 мая на предварительном открытии выставки.

Экскурсовод ведёт гостей по кругу от витрины к витрине и детально рассказывает о каждой. 1 мая большинство посетителей в мини-группе для почетных гостей оказались детьми фигурантов «ленинградского дела», теми дарителями, которые отдали личные фото и документы специально для этой выставки. Они знают контекст: пережили блокаду, эвакуацию, после ареста родных многие воспитывались в детских домах и понимают, что это такое, — быть «детьми врагов народа».

Галина Талюш вместе со всеми слушает о высоком уровне образования, который был отличительной чертой ленинградской элиты, слушает о том, что в редчайшем экспонате — тюремном дневнике осуждённого Эмиля Бояра — на каждой странице лишь удивление и вопросы: «В чём же я могу быть виновен?». Талюш надолго останавливается у шкафа с отрезком высоковольтного кабеля. Шнур немного толще человеческой руки — вещь, благодаря которой в блокадном городе появилось электричество. Пять таких по дну Ладожского озера в апреле 1942 года протянули при её отце. Пётр Талюш отвечал за энергоснобжение промышленности и городского хозяйства и как отраслевой секретарь всю блокаду контролировал работу предприятий, в частности, «Севкабеля».

— Уже после войны, в 1948 году, его назначили третьим секретарем по промышленности саратовского областного обкома партии, а во время раскручивания дела в июне 1949 — секретарем ЦК партии на строительстве Горьковской электростанции. Арестовали 29 сентября, — вспоминает Галина. — В 1993 году мне выпала возможность ознакомиться с делом отца. Он отрицал существование антипартийной группы в Ленинграде и то, что он входил в эту группу, настаивал на очной ставке с Кузнецовым (секретарём ЦК ВКП(б), которого на Ленинградском деле обвинили в создании антипартийной организации — Прим.Ред.) а на суде выступил с просьбой доказать свою преданность партии. Он был расстрелян в этот же день. 28 октября 1950 года. Раньше, 20 октября была арестована моя мама. Когда мы пришли из школы с братом, нас встретили незнакомые люди.

Галина Талюш на несколько лет попала в детский дом в Иваново, а её пятнадцатилетний брат — в трудовую колонию Днепропетровской области. За них вступился дядя: напрямую спросил сотрудника Большого дома: «За что страдают дети?», забрал в Ленинград, но вскоре сам попал в тюрьму.

В семье другого дарителя Сергея Таирова отец Михаил Таиров, который в блокаду возил в осажденный город «мясо, концентраты, масло, каждую неделю отчитываться лично Жданову», но при этом не то что не «жил шикарно», а не смог спасти даже своих родных, хотя и не был расстрелян, но получил 25 лет лагерей. Жену арестовали, детей отдали в спецзаведение. Такая связь блокады и репрессий неразделима в истории большинства семей и не только из «элитных кругов», считают идеологи выставки.

По мнению руководителя фонда «Возвращённые имена» и человека, «открывшего» Левашовское мемориальное кладбище, Анатолия Разумова, «люди не помнят, что репрессии были не только до войны, но и во время войны, и после войны — даже более сильные». При этом говорить, в частности, о «ленинградском деле», в ходе которого были убиты 26 человек, а около двух тысяч наказаны и сняты с должностей, сложно и не принято до сих пор:

— Шестеро из важнейших фигурантов «ленинградского дела» — Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков, Капустин, Лазутин — шесть их трупов в четыре часа утра были зарыты в яму на спецобъекте МГБ. Это были самые громкие имена, только была война победная — и вот, как с ними поступили. Поэтому, как только в 1953 году умер Сталин, чье имя в нашей стране принято с почестями произносить, их реабилитировали самыми первыми, уже в 1954 году. Но дело вот в чем: на фоне тех злодеяний, которые во время войны совершили нацисты, говорить о советских злодеяниях стало крайне тяжело, особенно о послевоенных. И да, вроде, они реабилитированы, именем Кузнецова назван проспект, но на этом — всё. А о дальнейшем, о том, что они были расстреляны, что сидят в лагерях и другие: «Да что ты, молчи, не упоминай!». И в этом официозном состоянии страна жила десятками лет. Только когда наступила вторая оттепель (перестройка — Прим.Ред.), об этом стали свободно и в полный голос говорить. И когда говорили о Кузнецове, то понимали, что и он как партийный руководитель, и каждый в своей степени — все они несли ответственность за то, что было до войны и творилось в СССР с точки зрения репрессий. Ведь Кузнецов с начала 1938 года по июнь входил в состав особой тройки, и подписал около трёх тысяч расстрельных приговоров. Такой факт не вычеркнуть из биографии. Но в Левашово я поддерживаю идею всякого памятника, и 2017 году собрались историки, родственники и решили, что там должен быть простой памятник с именами тех шестерых расстрелянных. И знаете, когда такой простой знак памяти, среди других, подобных же знаков, то никому в голову не приходит специально говорить такими формулами: «Кузнецов сам злодей. Кузнецов то… Кузнецов это...». Дело ведь не в этом. Дело в том, что нельзя творить зло. Зло — это ужас, и наглядное подтверждение тому Левашовское кладбище. В нашей стране вообще не хватает памяти. Если отойти от репрессий, вот у нас говорят, что Великая Отечественная война — это память и самая лучшая страница в истории. Но имена погибших и пропавших без вести стало возможным публиковать через 40 лет.

Во время перестройки стало возможно вспомнить обо всём: и о блокаде, и о «ленинградском деле», и о тех, кого загнали в лагеря, напоминает Разумов. Но теперь эта возможность постепенно уменьшается. И выставки, которая бы полноценно рассказала об истории репрессированного города, — а не только о судьбах детей или ленинградской элиты — пока не создано. Несмотря на все усилия Музея политической истории, «Ленинградское дело: город и люди» — только один из первых шагов.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

Новый «Борис Годунов»: ледниковый период в Мариинском

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 07 февраля 2026 - Скончался музыковед, главный редактор газеты «Мариинский театр» Иосиф Райскин

- 06 февраля 2026 - «Золотая маска» наградит Собянина, Минниханова и Фанни Ардан за поддержку театрального искусства России

- 04 февраля 2026 - Dance Open объявил программу: в Петербург едут «Десять маленьких грехов», культовый балет Начо Дуато и китайская акробатика

- 03 февраля 2026 - «Подписные издания» расширяются в Москву — книжный с кафе откроют в музее

- 03 февраля 2026 - 155 лаковых панно, воссозданных в Китае по традиционным технологиям, привезли в Царское Село