И один в поле воин: петербургский артист Сергей Козырев отмечает 60-летие

1 мая заслуженному артисту России Сергею Козыреву, первому из составляющих труппу МДТ – Театра Европы учеников Льва Додина, исполнилось 60 лет.

Он учился на знаменитом курсе «Братьев и сестер» под руководством Аркадия Кацмана и Льва Додина и вместе с несколькими своими однокурсниками сразу после института в 1979 году пришел в МДТ.

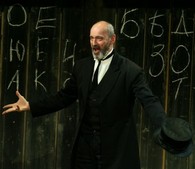

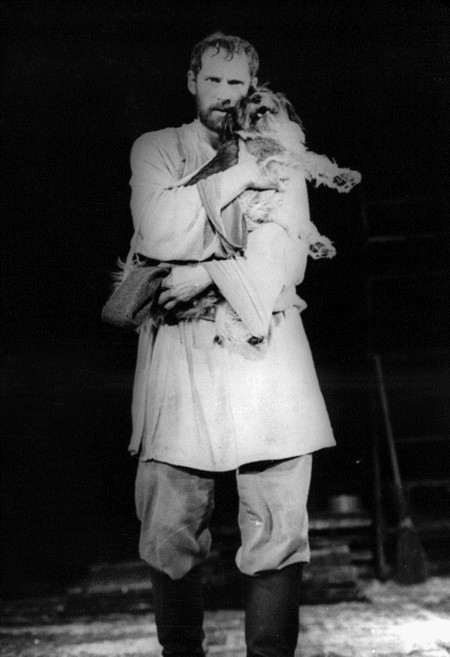

Спустя пять лет, он получил роль, в которой выходит на сцену МДТ до сих пор. И которая в его исполнении превратилась в некий эталон этой роли вообще – Герасима в «Муму», спектакле, поставленном Вениамином Фильштинским. Широкая поступь, размашистые жесты, невесть откуда взявшееся достоинство делают Герасима-Козырева великаном среди лилипутов, богатырем, которого заколдовал неведомый злой волшебник, вручив ему в его сильные, крепкие руки метлу вместо булатного меча. Вся его беда, кажется, - в том, что не только речь у него отняли, но и память, что забыл он свою свободу – и лишь принося невыносимую жертву, топя самое близкое существо, он будто бы стряхивает с себя родовое проклятие, вечный дурман. В исполнении Козырева история Герасима смыкается не с реалистической традицией русской литературы, а с былинной, мифологической.

Сергей Козырев в роли Герасима в спектакле "Муму", МДТ - Театр Европы, режиссер Вениамин Фильштинский

Фото: Из архива МДТ-Театра Европы

Именно такие, собирательные в эпическом смысле герои удаются Козыреву лучше всего. И не обязательно герои со знаком плюс. Вот в «Трех сестрах» Льва Додина артист выходит в роли сторожа из земской управы Ферапонта. У Чехова это старик, немощный, глуховатый, беспрестанно оправдывающийся. Козырев же неожиданно возникает этаким пугающим грядущим хамом – тоже исполином, но не опускающимся до церемоний, расталкивающим всех, кто стоит на пути, с замашками не слуги, а хозяина, того, кто готов крушить все вокруг по первому призыву. Это не крепостной, а пролетарий, тот, что вот-вот придет и разнесет в щепки остатки чеховского мира, построенного на возвышенных мыслях, нравственных мучениях, покаянии, - расколотит в щепки этот дом, где и так уже ни окон, ни дверей.

Впрочем, тонкие линии, театральная акварель Козыреву тоже доступны. Появляясь коминтерновцем Мостовским в «Жизни и судьбе», он играет как раз слишком чувственного, слишком мягкого для борьбы за мировую революцию персонажа. Это совершенно буржуазный по типу личности герой, которому и в концлагере лирические воспоминания об Анечке Штрум дороже всего на свете. Сентиментальность лишает его силы, но придавает несказанное обаяние человечности.

Сергей Козырев в роли охранника Полуболотова в спектакле "Ночной дозор", Авторский театр, режиссер Олег Дмитриев

Фото: atheatre.ru/Фотограф Борис Тополянский

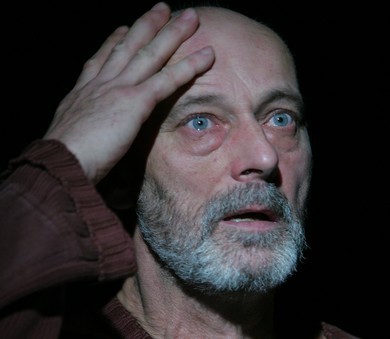

Совершенно особенным образом раскрывается Сергей Козырев в спектаклях режиссера Олега Дмитриева, в его Авторском театре. Артист занят в двух из трех премьер цикла, посвященного недавнему, советскому периоду отечественной истории, разделившему всех обитателей одной отдельно взятой державы на палачей и жертв. Оба героя Козырева – охранник из «Ночного дозора» и дед из «Зачарованных смертью» - палачи, те, кого режиссер нынче призывает к ответу, но артист отказывается быть в чистом виде прокурором своим персонажам. Особенно – вохру Полуболотову.

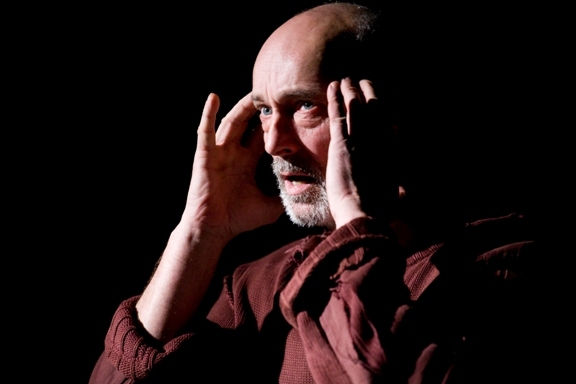

«Ночной дозор» - фактически моноспектакль, монолог энкавэдэшника. Поначалу перед нами и в самом деле один из тех, которые бывшими не бывают. Теперь он сводит мелочные счеты с судьбой, с желчной завистью рассказывая о коллегах, которым повезло больше, и с ехидством – о соперниках по карьере, срезанных на взлете. Наиболее страшен такой герой Козырева в моменты, когда спокойно, буднично, совмещая рассказ с нарезкой овощей для борща, он сообщает, как теплой летней ночью в нарушение устава «доставлял», отпустив машину, пешком (этот глагол из профессионального лексикона, не требующий существительного для прояснения страшного смысла, артист проговаривает особенно отчетливо, почти по слогам). Но вдруг, словно вырвавшись из круга повседневности, Полуболотов начинает разговор совершенно иного уровня, выбирая в собеседники ни больше ни меньше, как самого Создателя. И тут уже память выбрасывает из тьмы подсознания совсем другие картинки: бескрайняя полуденная степь, где случилось первое свидание героя, потом сельский хор, где Полуболотов запевал песни, позволявшие пережить окрыляющее чувство не стадности, но соборности, одну из высших потребностей души человеческой. На взгляд оттуда, из того прекрасного далека и с учетом этой потребности, персонаж Козырева выглядит уже не палачом, а жертвой великого обмана, гнусной подмены собора на строй. Кульминацией этого душераздирающего плача палача становится в спектакле его история о том, как хоронили казненных – ночью, без гробов, в свежевырытые ямы. И как ближе к рассвету невыносимо заливались птицы. Герой стоит вытянувшись во весь свой высоченный рост и смотрит куда-то поверх зрительских голов: «Так что там в раю – соловьи или кто?!» Голос артиста срывается на жуткий фальцет, как железом по стеклу – и накал исполнения таков, что последующее видение чайки, которая взмыла в небо и из белой вдруг стала красной, можно расценить лишь как предынсультное состояние. Именно в этот момент автору этих строк подумалось, что монолог Годунова про мальчиков кровавых в глазах написан для мощнейшего артиста МДТ Сергея Козырева.

Последняя работа юбиляра – Мортен Хиль из «Врага народа». И тут артист снова доказал, что маленьких ролей не существует. Своего хозяина кожевенных заводов он сыграл с гротескной остротой, местами напоминающей о карикатурных историях Бидструпа, не нуждающихся в комментариях. Вышел мстительный, эгоистичный самодур себе на уме с язвительными интонациями, готовый уничтожить все вокруг, лишь бы его собственный, выдуманный им мир не поколебался. Жаль, что в планах МДТ нет «Грозы» Островского, Козырев грандиозно сыграл бы Дикого – такого же самодура, но обличенного несоизмеримо больше властью, ведущей в итоге к трагедии.

Это удивительная и редкая по нынешним временам способность – отталкиваясь от частной истории, выходить на обобщения такого масштаба, за которыми – даже не судьба отдельного человека, а судьба, как минимум, нации, - свойственна многим представителям школы Додина. Конек Сергея Козырева – драматичное до крайней степени публичное одиночество, дар вести диалоги с собой на таком уровне, что эта адова работа выглядит гипнотически захватывающей и, что едва ли не важнее, жизненно необходимой.

Жанна Зарецкая, «Фонтанка.ру»

Куда пойти 20–23 февраля: тюльпаны в Ботаническом саду, «Северное солнце» в Царском селе, «детектив» по делу античной статуи и Масленица

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 20 февраля 2026 - Не стало солиста Shortparis Николая Комягина

- 19 февраля 2026 - Стало известно, что будет в новом общественном пространстве на Фонтанке и как оно будет выглядеть

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

- 12 февраля 2026 - «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги Стивена Кинга

- 12 февраля 2026 - Антон Лапенко возглавит загибающийся хоккейный клуб в новом сериале «Седьмой игрок»

Статьи

-

19 февраля 2026, 14:30Заглавная героиня фильма Антона Богданова «Красавица» — реально существовавшая бегемотиха, которую во время блокады выхаживала сотрудница Зоосада Евдокия Дашина. В фильме ее играет Юлия Пересильд, а Красавицу озвучивает Мария Аронова — по несколько сказочному сценарию, бегемота способен слышать контуженный старшина морфлота (Слава Копейкин), отправленный на охрану Зоосада.

-

19 февраля 2026, 21:40В Петербурге и окрестностях готовятся гулять на Масленицу. И если блины уже прочно вошли в меню последних дней, то теперь приближается самая красочная часть праздника — уличное веселье и сожжение чучела Масленицы. Организаторы на разных площадках соревнуются в креативе — а мы можем выбрать, у кого получается убедительнее или оригинальнее.

-

16 февраля 2026, 14:06

-

13 февраля 2026, 14:32