Малые, да удалые

В Тобольске прошел Фестиваль театров малых городов. Можно, конечно, перепечатать тут строку из пресс-релиза о том, что столичные театры и культуры в целом подпитываются от провинции, и это будет правдой: если режиссер поставит сильный спектакль, скажем, в Мотыгино, Москва его вряд ли упустит, это Петербург на свою беду предпочитает задирать нос. Но поразительнее другое: в процентном соотношении по количеству заметных и значительных спектаклей в фестивальной афише малые города не отстают от столиц, от Петербурга – как минимум.

Фестиваль театров малых городов – с населением менее одного миллиона – один из культуртрегерских проектов московского Театра Наций. Его художественный руководитель Евгений Миронов занимает ответственную позицию по отношению к коллегам по цеху не только в острых ситуациях с участием ФСБ, но в повседневности – причем, с вызывающей безусловное уважение регулярностью. Театрами малых городов Миронов занимается более полутора десятков лет – только фестиваль в этому году прошел пятнадцатый, а кроме фестивалей, Театр Наций проводит лаборатории молодых режиссеров: они приезжают в города Урала, Сибири, Дальнего Востока с новыми пьесами и идеями, в течение нескольких дней готовят эскизы, которые затем, в случае удачи, дорабатываются до спектаклей. Наконец, Евгений Миронов, используя собственный профессиональный авторитет – а он весьма высок, – добивается, чтобы российские законодатели обращали особое внимание на театральную ситуацию, где театры, случается, не имеют даже профессионального статуса, а стало быть, и актерских ставок, и сотрудники вынуждены репетировать и играть на сцене, как говорится, «в свободное от основной работы время». Например, в спектакле петербургского режиссера Георгия Цнобиладзе, поставленном в Новороссийском муниципальном драматическом театре, играют крановщица, детский врач, охранник и учительница – профессиональным по статусу театр стал лишь в текущем году. Однако и в тех театрах, где со ставками и статусом проблем нет, есть вопросы по социальному обеспечению. На пресс-конференции по поводу открытия фестиваля Евгений Миронов объявил, что Госдума эти проблемы к сведению приняла и занимается их решением. Как минимум, это говорит о том, что попытка системного подхода к театральной ситуации в стране предпринята.

Евгений Миронов открывает Фестиваль театров малых городов в Тобольске

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Что касается афиши из 15 названий, то в ней собрались спектакли очень разные – от тех, которые наверняка окажутся в афише «Золотой маски» до хорошо сделанных, так называемых, «зрительских» спектаклей, которым местами не хватило вкуса, местами изобретательности, местами новизны приемов и форм – актерских и режиссерских. Довольно часто, например, сегодняшние постановщики поступают с мольеровской пьесой «Проделки Скапена», действие которой происходит в Неаполе, так же, как режиссер Городского театра из Нижневартовска Маргарита Зайчикова – переносят действие во времена папаши Корлеоне со всеми вытекающими жесткими мафиозными разборками, из которых можно извлечь кучу аттракционов – пиротехнические взрывы, оторванные конечности, etc. Кроме них, добавили антрепризное название «Разводки по-итальянски», музыку Нино Роты, маленький живой оркестрик и песни в исполнении всех участников в виде вставных номеров.

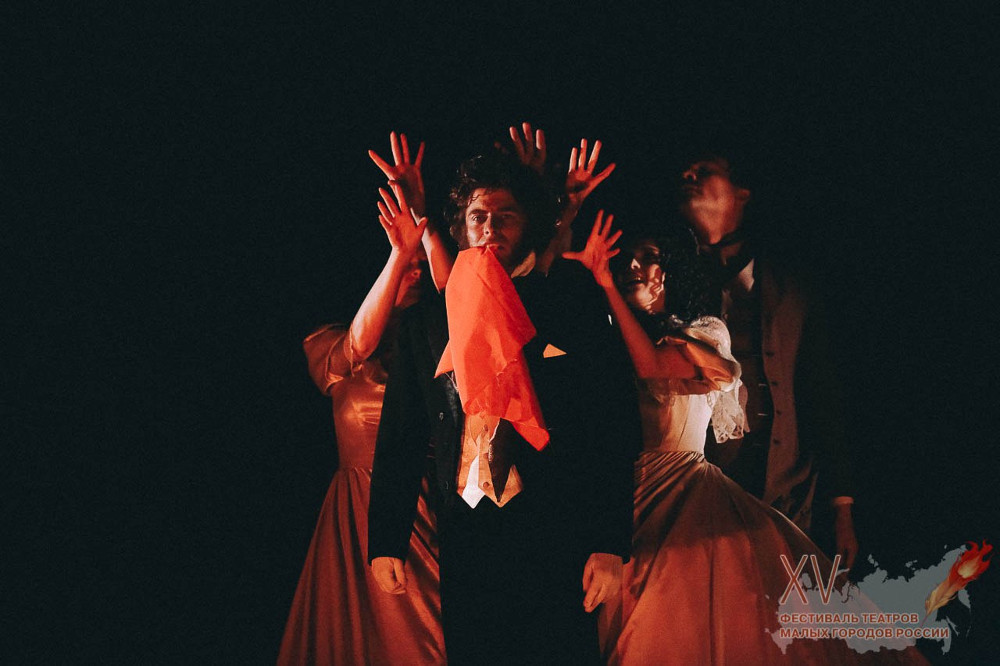

Сцена из спектакля "Разводки по-итальянски", режиссер Маргарита Зайчикова

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Актеры, что называется, не портили ролей, а точнее, выбранных ими масок – особенно впечатлил артист Сергей Лесков, выбравший маску кумира советской публики Сергея Филиппова, хотя второй отец семейства Жеронт – Евгений Наумов выглядел поразнообразней и поживей. А вот про самого Скапена – да, балагура, весельчака, гитариста, – режиссер не прояснила главного: зачем ему нужно ввязываться во все эти разборки отцов и сыновей, что за зуд такой толкает героя на поиски приключений? Когда на этот вопрос ответа нет, спектакль превращается в сумму гэгов, что, в общем-то, и случилось, хотя иные гэги были вполне достойны аплодисментов, которыми их награждали щедрые тобольские зрители.

Спектаклям из Тольятти («Доходное место»), Сарова («Сбитый дождем») и Лысьвы («Укрощение строптивой. Today») – не хватило как раз этого самого today, которое добавил в название, но не в осмысление классического сюжета режиссер Антон Коваленко.

Сцена из спектакля «Укрощение строптивой. Today», режиссер Антон Коваленко

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Сами по себе Островский, Шекспир и Маркес оказались куда современней их сегодняшних театральных интерпретаторов, а «Доходное место», в финале которого разоблаченный главный коррупционер (и это единственное, что выглядело актуальным в спектакле Михаила Чумаченко) пускает себе пулю в лоб, а тот, кто был на вторых ролях, подал ему пистолет и отчитался кому следует об исполненном госзадании, остается непоколебим и явно пересидит еще пяток начальников, пока не уйдет из этого мира, окруженный богатством и лизоблюдами, и вовсе выглядело сюжетом из новостной летны. Впрочем, актуальности образу Юсова немало добавила отменно точная работа актера Андрея Чураева. Так же как единственным живым лицом среди хоровода персонажей клубной самодеятельности в спектакле «Сбитый дождем» оказался герой артиста Анатолия Наумова, тот самый пожилой синьор с длинными крыльями, что свалился на участок к одному бедному колумбийскому семейству. Его глубинное самодостаточное существование (любители системы Станиславского сказали бы «зазерненное»), его полный экзистенциальной тоски взгляд на убогое человечество оказывались невероятно убедительными, – вот уж кто совсем не производил впечатления ряженного, хотя и перемещался по сцене, волоча за собой огромные крылья, как гигантский ворон-подранок.

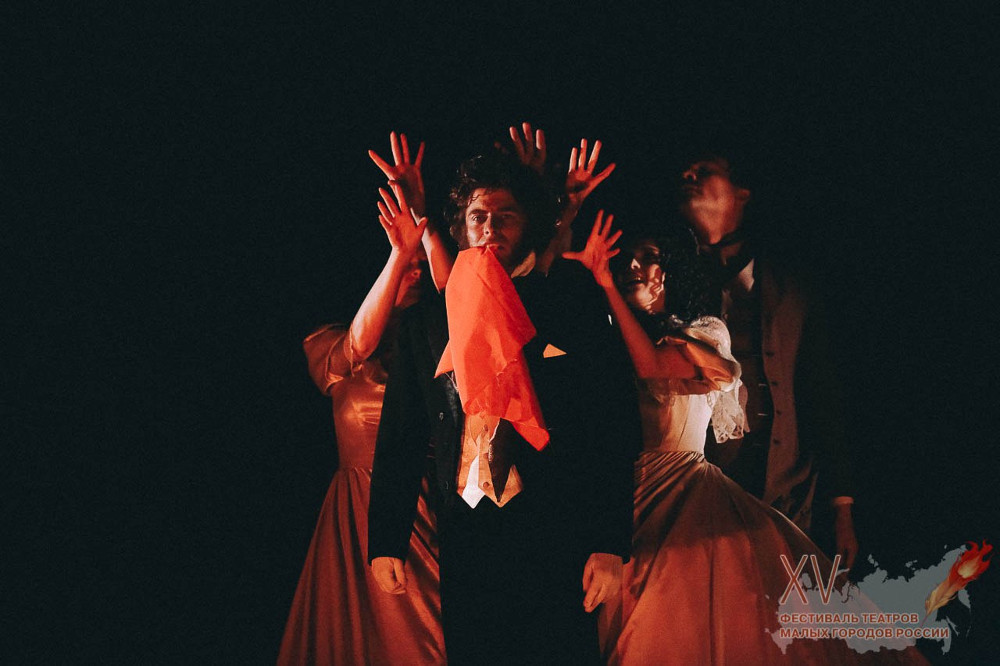

Сцена из спектакля «Последние дни», режиссер Сергей Потапов

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

С другой стороны, не сказать, чтобы все эти спектакли сильно отличались по качеству от половины спектаклей суммарной столичной афиши – у провинциальных актеров пожалуй что и побольше найдется азарта, экспрессии, чисто актерской хватки, позволяющей, вне зависимости от наличия в спектакле в целом острых, сегодняшних смыслов, увлечь зрителей за собой, загипнотизировать подлинным артистическим куражом да интонациями с вызовом, на которые иной раз ведутся и профессионалы. Однако вся эта энергия и весь кураж рождаются не благодаря режиссерскому разбору и не работают на единый смысл, а актеры противостоят доминирующей пустоте, вступая в заговор с драматургом напрямую.

Однако, как уже говорилось, спектаклей, где режиссеры оказались на месте, превратили соавторов в команду единомышленников и повели за собой, оказалось вовсе не так уж мало. Многие по-хорошему удивили и заставили о себе говорить. Прежде всего – Эдуард Шахов, поставивший в Альметьевском татарском театре честный, безжалостный спектакль «Кибет»/«Магазин» – по документальной пьесе Олжаса Жанайдарова о таджикском рабстве. Драматург-современник, довольно молодой человек, который знаком петербуржцам как участник фестиваля толерантности «Мы и Они = Мы», инициированного и проведенного Львом Додиным в МДТ – Театре Европы осенью 2013 года, почерпнул кровавый сюжет о хозяйке магазина, превратившей свой бизнес в концлагерь для соотечественниц, из прессы. Как известно, женский садизм изрядно превосходит мужской – недаром книг о женских лагерях времен ГУЛАГа почти не появилось. «Есть такая правда, которая разрушает», – объясняет этот факт главный художник БДТ им. Г.А. Товстоногова Эдуард Кочергин: он знает, что говорит – его мать польских дворянских кровей отсидела «десятку» в сталинских застенках. Спектакль Шахова идет на почти пустой сцене – из реквизита на ней только стена вместо задника, сколоченная из занозистых досок от продуктовых ящиков, и несколько ящиков, разбросанных по полу.

Сцена из спектакля "Магазин", режиссер Эдуард Шахов

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Текст звучит на татарском – это два монолога от первого лица – хозяйки (Мадина Гайнуллина) и ее сотрудницы-«рабыни» (Диляра Ибатуллина) – два взгляда на беспросветную обыденность, сложенную из страхов, унижений, насилия, крови (хозяйка любила, чтобы было много крови, тогда наказание действовало не только на того, кого истязают непосредственно, но и на остальных), и непременно смерти. Но – и в этом главная заслуга режиссуры Эдуарда Шахова – невыносимая жестокость бытия иллюстрируется не буквально. Зашкаливающе эмоциональный, очень жесткий пластический рисунок, сочиненный Алиной Мустаевой, превращает документальную пьесу практически в хореодраму. Когда ящик врезается в тело рабыни на уровне солнечного сплетения и актриса складывается пополам, или когда тугая лента перетягивает грудь хозяйки, и этот момент рифмуется с текстом о том, как героиня утрачивает главный женский инстинкт – продолжения рода, – жесты и позы оказываются красноречивее слов. Гармония движений, мимики, отсылающей к маскам античной трагедии, композиции в целом, отстраняет физиологичность текста, выводит сюжет на другой, метафорический уровень. История не теряет достоверности, но перестает быть «правдой, которая разрушает». Мощь воздействия на зрителей при этом возрастает в разы.

Сцена из спектакля "Магазин", режиссер Эдуард Шахов

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Спектакль «Магазин», единодушно признанный жюри во главе с Авангардом Леонтьевым лучшим спектаклем фестиваля, стал одним из двух лауреатов гран-при, который в этом году разделился. Вторым призером оказался «Лондон» по пьесе белорусского драматурга Максима Досько, поставленный молодым режиссером Сергеем Чеховым в Новокузнецке. Пьеса представляет собой рассказ от третьего лица о сантехнике Гене из деревни Озерцо под Минском, который, занявшись соломоплетением и победив в международном конкурсе самодеятельности, посетил Лондон: автор текста считает, что рассказ должен читать герой, но режиссеры с ним не согласны. В Петербурге во время прошлогоднего летнего проекта «Pop-up театр» в «Бездельниках» в спектакле Семена Александровского текст о белорусском аборигене с большой нежностью и сочувствием читали четыре актрисы-красавицы. Сергей Чехов историю «маленького человека» оформил как античную трагедию, дотянув тем самым до мифа. Гену играет Роман Михайлов – это персонаж без слов, который начинает в облике первобытного человека (в набедренной повязке, обмазанный глиной и прикрученный красным шлангом-пуповиной к некоей стене), а завершает в костюме ассенизатора, в который облачается, выйдя из цивильной душевой кабинки. Рифмуется этот финальный костюм, разумеется, с одеянием космонавта, и не только визуально: четыре первоклассных актера (хор) – Андрей Ковзель, Илона Литвиненко, Александр Коробков и Екатерина Санникова – на условных котурнах с разными интонациями, но в ритмике гекзаметра гомеровских поэм, преподносят Генину историю так, что эта поездка в Лондон на уровне конкретного сознания и в самом деле обретает значение полета в космос.

Сцена из спектакля "Лондон", режиссер Сергей Чехов

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Еще одним фаворитом фестиваля стал новокуйбышевский «Король Лир», поставленный художественным руководителем театра-студии «Грани» Денисом Бокурадзе. Надо сказать, что этот 38-летний режиссер владеет формой, как никто из коллег его поколения. Он почти всегда выступает сценографом своих спектаклей. В «Лире», например, десяток стульев с высокими прямоугольными спинками оборачиваются то троном, то дверью с тюремным окошечком, то, составленные в ряд, – стеной, отделяющей одну часть утратившего цельность королевства от другой. Актеры свои роли буквально вытанцовывают – и не случайно режиссёру понадобился самый поэтичный из переводов этой шекспировской трагедии – пастернаковкий. Но как войлочная обивка стульев смягчает жесткость ударов по ним, так и поэтичность режиссерской формы нейтрализует кровавый ад шекспировских страстей и войн.

Сцена из спектакля "Король Лир", режиссер Денис Бокурадзе

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

При этом буквально у каждого из актеров – у Даниила Богомолова – Лира, Любови Тювилиной – Гонерильи, Кирилла Стерликова – Эдгара, Юлии Бокурадзе, сыгравшей не только убийственно-ироничную Регану, но и шута с лицом-маской Пьеро (приз за лучшую женскую роль), Сергея Позднякова, наделившего сына-предателя Эдмонда демонической пластикой и мимикой (приз за лучшую мужскую роль), и даже у дебютантки Екатерины Кажаевой, исполняющей роль Корделии, – есть моменты сильных эмоциональных прорывов. Но в целом спектакль выглядит чересчур сдержанным и ровным, и во втором действии демонстрирует явную усталость приема и некоторый дефицит смыслов.

Сцена из спектакля "Король Лир", Сергей Поздняков - Эдмонд, режиссер Денис Бокурадзе

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

А вот режиссер Сергей Потапов, того же поколения, что и Денис Бокурадзе, поставивший булгаковские «Последние дни», посвященные предсмертным дням жизни ни больше ни меньше, как самого Пушкина, с формой не совладал, и, прежде всего, в части игры актеров. Это спектакль-вызов, дерзкий и блестящий по идее – сокрушительный фарс на тему дуэли и смерти нашего литературного идола. Тут достается всем – Николаю I, делающему Натали Гончаровой откровенные намеки, самой Натали, практически отдающейся высокому блондину Дантесу в доме мужа, не говоря уже о сотрудниках знаменитого Третьего отделения и представителях высшего света. Но и самого Пушкина никто не жалеет – у Булгакова он так и не выходит из комнаты, а Потапов специально для него сочинил интермедии, где кудрявый гений скачет с сестрами Гончаровыми и распевает попсу в микрофон.

Сцена из спектакля «Последние дни», режиссер Сергей Потапов

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Но смертельная рана, полученная поэтом, опрокидывает всю фарсовую логику на обе лопатки, и мир спектакля оборачивается пространством тотальной трагедии, и возможно случайно, а возможно и нет, люстры, превращенные в траурные канделябры, напоминают о знаменитых люстрах уже упоминавшегося в этом тексте Эдуарда Кочергина к булгаковскому же «Мольеру», поставленному Сергеем Юрским в БДТ в 1974-м. Именно эти сложнейшие перипетии сюжета оказались не под силу молодым актерам из Минусинска, а в подобных спектаклях мельчайшие погрешности в стиле превращают фарс в дурновкусный балаган, и в нескольких эпизодах этих упреков режиссеру избежать не удалось. Несмотря на это, «Последние дни» получили приз Ассоциации театральных критиков, которые по достоинству оценили кураж и точный художественный посыл работы в целом.

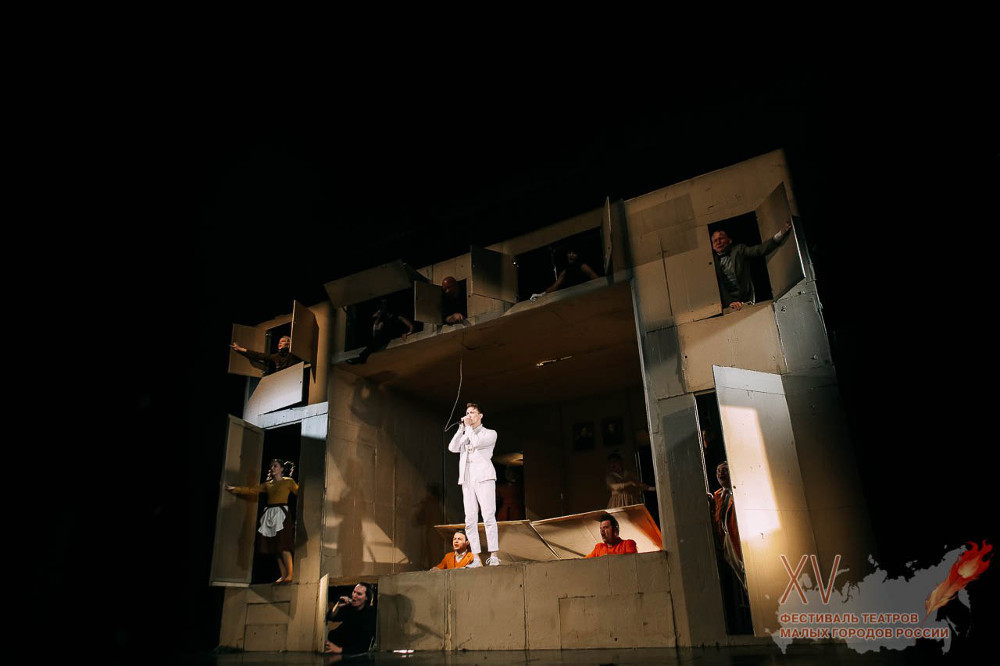

В конкурсной программе приняли участие спектакли двух петербургских режиссеров – Георгия Цнобиладзе и Дениса Хусниярова. Хуснияров, недавно ставший главным режиссером театра в Набережных Челнах, вместе с молодым художником Еленой Сорочайкиной нашел впечатляющий ход для постановки гоголевского «Ревизора»: вся чиновничья братия выглядит в спектакле тараканьим царством – герои появляются из многочисленных окошек в стенах, потолке и в полу фанерной коробки, обладают соответствующей пластикой и символизируют паразитизм отечественных функционеров. Особенно смешно становится, когда один из персонажей – смотритель училищ Хлопов в исполнении Евгения Гладких вдруг, войдя в раж, оборачивается вампиром, от которого Хлестаков вынужден защищаться «животворящим крестом».

Сцена из спектакля "Ревизор", режиссер Денис Хуснияров

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Георгий Цнобиладзе, поставивший Новороссийске спектакль по современной пьесе Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила», в которой участвуют умирающая мать, ее инфантильный сын-ученый, бывший однокурсник главного героя и девица, которую тот привозит из деревни и подселяет к своему «блаженному» другу юности, тоже не обошелся без гротеска, но минимального, строго дозированного – такого, что позволил выявить остроту и юмор в рутинной повседневности, не лишив историю человечности, а, наоборот, сделав ее пронзительной.

Сцена из спектакля "Как Зоя гусей кормила", Вячеслав Сизиков - Владимир Ильич, Марина Лычкова - Зоя, режиссер Георгий Цнобиладзе

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Столь же пронзительным оказался спектакль Родиона Букаева «Малые деньги», который открыл в Лесосибирском театре «Поиск» новое, социальное направление работы. Пьеса финского автора Сиркку Пелтолы обладает всеми чертами женской драматургии: в центре истории – всепоглощающая материнская любовь, которая усугубляется тем, что сын здесь – вечный ребенок, аутист. Женщина не хочет смириться с тем, что ее сын никогда не сможет обходиться без помощи взрослых – и это приводит к трагедии, не совсем, впрочем, стандартной: герой с ограниченными возможностями становится не жертвой, а убийцей.

Сцена из спектакля «Малые деньги», режиссер Роман Букаев

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

Спектакль играется в фойе, так что зрители сидят чуть ли не на коленях актеров, и, надо отдать должное исполнителям главных ролей – Наталье Михайленко (мать) и Виктору Чарикову (сын Ясон – ударение на первый слог): они существуют с исчерпывающей психологической достоверностью и подробностью. Один только курьез: Ясон убивает своего обидчика, мастерски воспользовавшись приемом техники ушу – ловким движением рук ломает ему шею.

Сцена из спектакля «Малые деньги», режиссер Роман Букаев

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

И есть еще один спектакль, достойный упоминания в этом тексте: «Тобольск. Доска почета» – спектакль в технике «вербатим», осуществленный московской бригадой педагога и режиссера Дмитрия Брусникина в Тобольском драматическом театре им. П.П.Ершова, принимавшем фестиваль. Он сложен из подлинных монологов тоболяков разных социальных слоев, разных возрастов и специальностей.

«Тобольск. Доска почета», режиссер Дмитрий Брусникин

Фото: Пресс-служба проекта/Фрол Подлесный

И в этих глубоко личных сюжетах удачно сочетаются две вещи: феноменология города Тобольска, его географии, истории, мифов (главным героем которых выступает Стенька Разин, а с ним вместе – Петр Ершов, автор «Конька-горбунка», и Дмитрий Менделеев) – и конкретные подробности, которые невероятным образом оказываются всеобщими: как рассказ о безотчетной ностальгии, которая просыпается, стоит человеку пройти по местам, где жил в детстве, даже очень раннем.

Жанна Зарецкая, «Фонтанка.ру»

Куда пойти 16 — 18 января: цветущая сирень в Царском Селе, застолье обэриутов в Новой Голландии и иностранные киноновинки

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 16 января 2026 - Комитет по культуре и Михайловский театр подтвердили расставание с Кехманом

- 16 января 2026 - Группа «Аквариум» выпустила первый альбом новых песен с 2022 года

- 15 января 2026 - Адвокат Бутягина подал ходатайство об отводе судьи: ранее тот отпустил обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

- 15 января 2026 - Бутягин в польском суде заявил, что выдача Украине создаст угрозу для его жизни

- 15 января 2026 - «Павловск» рассказал о сделанном музею роскошном подарке и приглашает посмотреть

Статьи

-

14 января 2026, 12:59Александр Кузьмич Гомулин (1876 — после 1940) был известным петербургским-ленинградским букинистом и антикваром. В царское время в его магазинах регулярно проходили обыски с конфискацией книг революционеров, а при советской власти Гомулина ссылали в Северный край. При этом Гомулин был человеком с большой волей к жизни и любовью к своему делу; в жесточайшие «исторические времена» он сохранил не только профессию, но и уникальную коллекцию печатной графики. Именно её показывает на выставке Музей истории религии — и это настоящее сокровище. Историю самого Гомулина музей тоже рассказывает впервые: сведения о книжнике кураторы собирали по крупицам около семи лет.

-

09 января 2026, 20:44

-

07 января 2026, 23:20

-

05 января 2026, 20:28