Ћицедей неистовый и совестливый

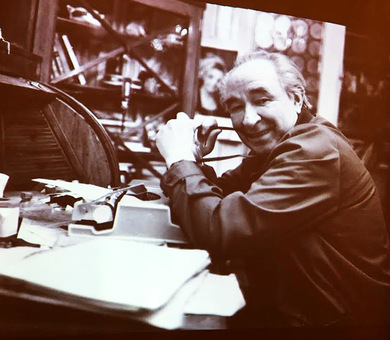

¬ Ѕƒ“ 15 €нвар€ отметили столетие народного артиста ———– ≈вгени€ јлексеевича Ћебедева. ¬есьма небанально, не дл€ галочки. ”никальный сотрудник театра, заместитель художественного руководител€ по исследовательской и культурно-просветительской работе »рина Ўимбаревич представила свою трехчасовую авторскую программу «≈вгений Ћебедев. јктер века». ѕространство зрительского буфета, где в Ѕƒ“ регул€рно проход€т лекции, забилось до предела.

—оль тут – в фигуре рассказчицы. ћонолог »рины Ўимбаревич – не театроведческий анализ и не набор театральных баек. Ёто рассказ о судьбе человека, с которым оратор не просто был знаком, но проработал бок о бок дес€тилети€, слышал от геро€ лично, а не прочитал в книгах истории о том, чем он мучилс€ и терзалс€, какие вопросы задавал себе и коллегам, чем болел и чем горел. ¬ таком контексте великий актер ≈вгений Ћебедев в самом деле оживает и не только на экране, в тех фрагментах товстоноговских спектаклей, которые сохранила пленка (их досадно мало), но и в реальном времени. ѕока Ўибаревич говорит об угрюмом молодом человеке, ∆ене Ћебедеве, сыне «врага народа», репрессированного в 37-м св€щенника, становитс€ пон€тно, откуда вз€лась привычка у уже состо€вшегос€ и всенародно любимого актера Ћебедева ходить в театр пешком, вгл€дыва€сь в лица людей, чтобы потом, о роли, скажем, ‘ирса в «¬ишневом саде», иметь право сказать: «я несу в себе человеческую общность страдани€».

ќказываетс€, это глубоко драматичный сюжет, т€нущийс€ из юности. Ќачинающему артисту из разр€да „— (это сочетание букв было хорошо известно в ———– во второй половине 30-х – «член семьи врага народа») нечего было и думать устроитьс€ в столичный театр, да и на любую другую работу, впрочем, тоже. » от невозможности прокормить 12-летнюю сестренку родилось решение пристроить ее в детский дом, выдав за приблудную беспризорницу. » хоть в легенду о беспризорнице на Ћуб€нке не поверили, девочку в детский дом забрали. —ам же Ћебедев отправилс€ в “билиси, где ему удалось-таки устроитьс€ в “ё« актером. ¬став на ноги, начал искать сестру – и тщетно. » это стало поводом дл€ ужасных мук совести. ј дальше – война, Ћебедев провоевал всего три недели и его вернули в театр – сам начальник «акавказской железной дороги за€вил, что «этот актер может всЄ – он нам нужен». » вот на репетицию ««олотого ключика», где Ћебедев играл јртемона, приехала сестренка, теперь уже мор€чка из Ќовороссийска – у нее получилось найти брата. ¬ разгар репетиции, которую вел главный режиссер “ё«а Ќиколай ћаршак, раздалс€ ее крик из зала: «“ам люди кровь проливают, а ты тут собачек играешь?! ∆енька – ты позор нашей семьи!» –епетиции в театре прекратились и не на один день. Ѕыло прин€то решение создать фронтовую бригаду. Ќо сам Ћебедев до самой старости вспоминал этот «сестренкин урок». ак и другую историю того же периода. ќднажды их актерскую бригаду пригласили играть на дачу начальника «акавказской железной дороги. ¬ывезли на кол€ске человека в бинтах, велели играть дл€ него. ѕосле концерта актеры поинтересовались, кто этот героический человек, где был ранен? ќказалось, кутил да в пь€ном угаре поломал конечности. ѕри этом актерам объ€вили благодарность с занесением в личное дело. «ќт благодарности, – рассказывал Ћебедев Ўимбаревич, – € отказалс€, а вот от куска м€са, который выдали каждому артисту, отказатьс€ не смог».

¬идео: јлексей ондратьев/"‘онтанка.ру"

≈сли вдуматьс€, характеризует человека именно то, по какому поводу ему не дает поко€ совесть. Ќе каждый готов об этом говорить. „то естественно. Ќо в данном случае »рина Ўимбаревич, вз€вшись создавать словесный портрет большого артиста, пошла именно по пути болевых точек ≈вгени€ Ћебедева, который как раз говорил о них – и в личных беседах с доверенными людьми и в своих мужественно-откровенных книгах. ¬от когда родилс€ знаменитый разбойник ѕарфен –огожин из легендарного товстоноговского «»диота» 1957 года? Ќе многие вспомн€т, что после того, когда критики, по словам рассказчицы, обсужда€ первые показы «»диота», окрестили Ћебедева —адко – за черную бороду от уха до уха и черный парик с эффектными кудр€шками. «адетый за живое, артист бросилс€ перечитывать всего ƒостоевского, исследовать все петербургские адреса романа «»диот» – и образ человека, которому страшно было посмотреть в глаза, возник на сцене Ѕƒ“.

”дивительным образом и изумительно современно спуст€ почти дес€тилетие про€вилась «разбойничь€» тема в момент работы Ћебедева над ролью Ѕессеменова из «ћещан» (поставленных “овстоноговым в 1966 году). «” нас в театре ударение ставитс€ на второй слог, “овстоногову было важно, что этот герой – человек без семени, утративший св€зь с детьми, не перестав при этом их любить, в чем и есть его главна€ драма», – подчеркивает Ўимбаревич и просит оператора показать отрывок из спектакл€. « акой народ стал – вор, даже удивительно! ƒавеча, как шел € с матерью в церковь, – дощечку положил у ворот, через гр€зь, чтобы пройти. Ќазад идем, а дощечки уж нету... стащил какой-то жулик. Ѕольшой разврат пошел в жизни... ¬ старину жуликов меньше было... всЄ больше разбойничали люди, потому крупнее душой были все... стыдились из-за пуст€ков совесть тревожить...» √оворит Ћебедев-Ѕессеменов тихо, без пафоса, но с такой личной болью, что по€вл€етс€ желание немедленно пойти и перечитать пьесу – так остро, современно звучит текст, написанный век назад.

» так, от боли к боли, от роли к роли из предельно человечного рассказа »рины Ќиколаевны возникает образ замкнутого, страдающего человека, другой стороне великого артиста, который отыскивал выразительные средства дл€ трагических переживаний своих героев в собственной жизни. «ќткуда вы вз€ли этот вой ’олстомера?» – спрашивали Ћебедева во всех странах мира, куда выезжала с гастрол€ми товстоноговска€ «»стори€ лошади». » ≈вгений јлексеевич рассказывал, что однажды ребенком в деревне Ѕалаково —аратовской области, где родилс€ и прожил детство, он ночью проснулс€ от дикого вопл€ бабы, у которой уводили в колхоз корову-кормилицу.

¬прочем, истори€ артиста Ћебедева не складываетс€ только из драм, были € противоположные краски. »з уст “овстоногова с экрана в качестве именинного тоста звучит еще одна формула этого многогранного актЄра – речь идет про «клоунское», «феллиниевское» начало его таланта. ј дальше в рассказе Ўимбаревич и на экране по€вл€етс€ баба яга, сыгранна€ на концерте без единого приспособлени€ в стандартном костюме-двойке – зал при этом лежит от смеха, потому что скроить из лица такую уморительную мину-маску, дважды готовитьс€ чихнуть и заканчивать эту стандартную процедуру совершенно неожиданно дл€ публики мог один только ≈вгений јлексеевич – и этот номер, как и р€д сцен, придуманных Ћебедевым дл€ роли шукшинского жулика јристарха узькина (как минимум, со стаканом, который герой никак не может донести до рта тр€сущимис€ руками, и с брюками, нап€ленными вместо пиджака), давно вошли в учебные пособи€ театральных вузов.

» есть еще одна грань лебедевской судьбы, о которой »рина Ўимбаревич знает (и рассказывает) не понаслышке – семейна€, котора€ накрепко сплелась с профессиональной. Ѕолее сорока лет Ћебедев прожил в браке с сестрой √еорги€ јлександровича “овстоногова, Ќатэлой, ƒодо (как звали ее близкие не только в √рузии). «√ога, ƒодо и ∆ен€» всегда жили единым домом, и даже когда им дали отдельные квартиры, они прорубили между ними дверь. Ёто был неверо€тный пример творческого и человеческого единомысли€ – которое не исключало споров на знаменитой кухне «под кирпич», вмещавшей в себ€ множество гостей. ќб€занности внутри семьи распредел€лись весьма зан€тно: Ћебедев умел играть с детьми до 10 лет, а за подростков бралс€ уже “овстоногов. ƒаже дл€ фото √ога не мог погул€ть с собакой-спаниелем, зато Ћебедева она слушалась беспрекословно. «–ынок, дача тоже были на ∆ене. ќн знал все про рассыпчатую картошку и про царскую селедку-залом. ќн и только он оплачивал счета – Ќатэла и √ога ничего об этом не знали, – рассказывает Ўимбаревич. – ј еще Ћебедев умел мастерить самые неверо€тные поделки из подножного материала, буквально. ќтдыха€ на даче в омарово, прогулива€сь в сторону залива, он всегда имел в кармане клей «ћомент», стамеску, плоскогубцы и ножницы». »з гальки создал он потр€сающий дружеский шарж “овстоногова. –€дом с √огой сбоку от рассказчицы вис€т еще две лебедевские картинки из комаровских камушков – «ƒаму с собачкой» и «ƒаму без собачки». Ёти работы в другое врем€ увидеть же не получитс€ – их Ўимбаревич привезла в театр на один день, ради столети€ позаимствовав у сына Ћебедева и Ќатэлы јлексе€. ј вот другие поделки народного умельца ≈вгени€ јлексеевича доступны – в частности, бюст и барельеф “овстоногова. ѕо словам »рины Ќиколаевны, Ћебедев так т€жело переживал уход √оги (он пережил своего главного режиссера на восемь лет), что буквально каждый день воссоздавал его – в металле, в гипсе, в дереве. » увидеть их можно, прид€ на репертуарную программу Ўимбаревич «ѕутешествие за кулисы Ѕƒ“» и посетив кабинет “овстоногова.

“еатр пока не отвечает на вопрос, будет ли этот лебедевский «спиритический сеанс» в исполнении »рины Ўимбаревич существовать в репертуарном режиме, а это было бы правильно. ¬ажно, чтобы современники отдавали себе отчет, что такое величие личности и таланта – в одном. ¬ обычной беседе непосв€щенным это объ€снить довольно трудно. Ќо у Ўимбаревич вот есть дар доносить до любого слушател€ эту эксклюзивную информацию.

∆анна «арецка€, «‘онтанка.ру»

Ѕегемота на всех не хватит: блокадный героизм сотрудников Ћенинградского «оосада в драме Ђ расавицаї со —лавой опейкиным

Ќовости

29 апрел€ 2025 - —вет, цвет и эклеры. „то делать в Ёрарте на майские праздники

- 19 феврал€ 2026 - —тало известно, что будет в новом общественном пространстве на ‘онтанке и как оно будет выгл€деть

- 13 феврал€ 2026 - ј—“ обратилось к правообладател€м с просьбой изменить книгу —тивена инга Ђќної

- 12 феврал€ 2026 - Ђј—“ї продлило права на вышедшие в –оссии до 2022 года книги —тивена инга

- 12 феврал€ 2026 - јнтон Ћапенко возглавит загибающийс€ хоккейный клуб в новом сериале Ђ—едьмой игрокї

- 10 феврал€ 2026 - ¬ышел первый трейлер Ђ–ождени€ империиї михалковской студии Ђ“–»“Ёї

—татьи

-

19 феврал€ 2026, 21:40¬ ѕетербурге и окрестност€х готов€тс€ гул€ть на ћасленицу. » если блины уже прочно вошли в меню последних дней, то теперь приближаетс€ сама€ красочна€ часть праздника Ч уличное веселье и сожжение чучела ћасленицы. ќрганизаторы на разных площадках соревнуютс€ в креативе Ч а мы можем выбрать, у кого получаетс€ убедительнее или оригинальнее.

-

17 феврал€ 2026, 13:36¬ыставка выдающегос€ рисовальщика јлексе€ ≈горова (1776 Ч 1851) в –усском музее должна была быть другой Ч более основательной, с участием “реть€ковской галереи и других музеев. ј ≈вгени€ ѕетрова (1946 Ч 2025), котора€ много лет была заместителем директора √–ћ по научной работе и изучала творчество ≈горова с 70-х годов, готовила к изданию монографию. Ќо 14 декабр€ 2025 года ≈вгении Ќиколаевны не стало. ћузей открыл выставку в день, когда ей должно было исполнитьс€ восемьдес€т лет. ћонографи€, возможно, тоже увидит свет.

-

16 феврал€ 2026, 14:06

-

13 феврал€ 2026, 14:32