«Непереводимая игра слов»: симфония Александра Гарроса

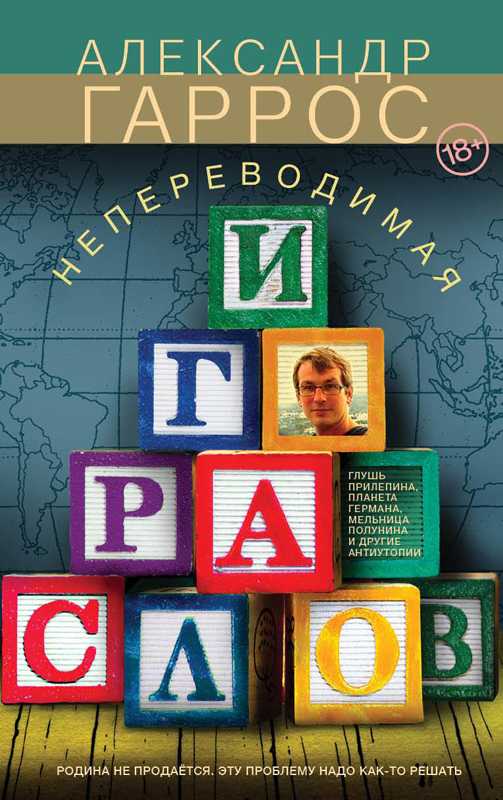

В «Редакции Елены Шубиной» выходит «Непереводимая игра слов» – сборник избранных очерков и статей лауреата литературной премии «Национальный бестселлер» писателя и журналиста Александра Гарроса. Уложенные в лихую и изящную последовательность тексты разных лет со всей очевидностью подтверждают статус Гарроса как одного из лучших публицистов наших дней.

Фото: Обложка книги

В какой-нибудь иной, параллельной версии вселенной Александр Гаррос мог бы, наверное, быть не писателем, а композитором. В абсолютно любом его тексте, будь то колонка для журнала GQ, очерк для «Сноба» или даже пост в «Фейсбуке», неизменно угадывается та сложная организация не просто смыслов, но именно каждого отдельно взятого слова – подобно точно пойманному звуку, идеально выверенной ноте, занимающей единственно возможное место в симфонической партитуре. Настоящий писатель – тот, кто не просто выжимает максимум из доступного ему словаря, но имеет наглость вытворять с расходным материалом нечто, для чего этот самый материал, казалось бы, не предназначен. Превращать слова в музыку, живопись, архитектуру; наделять их цветом; сообщать им ощутимую плотность и осязаемый объем. Тогда – и только лишь тогда, на этих единственных условиях – ремесло становится искусством. В этом смысле сборник «Непереводимая игра слов» – безусловно искусство.

Так Джимми Хендрикс когда-то заставлял свою гитару стонать, визжать и рычать, как дорвавшуюся до оргии нимфоманку, преобразуя поначалу бессвязный и неорганизованный шум в нечто запредельное, надмирное, космическое. Как подлинный скульптор, из необработанного материала он создавал совершенные в своей изломанности джакометтиевские фигуры. Так Сергей Рахманинов во второй симфонии вывел, по большому счету, формулу идеального голливудского саундтрека, которой пользовались впоследствии буквально все – от Генри Манчини и Нино Роты до Джона Уильямса и Эннио Морриконе. Потому что вторая симфония Рахманинова была не просто музыкой, но также невероятно зрелищным кино, звуковой картиной места и времени. Одновременно монументальная и хрупкая, она вырастала из земли, как небоскреб – один из тех диковинных, неправдоподобно высоких домов, о которых мечтал когда-то архитектор Луис Салливан. Эта музыка не отображала, не иллюстрировала окружающий мир, она вбирала его в себя и заново организовывала.

И точно так же, о чем бы и о ком бы ни писал Александр Гаррос, абсолютно все становится, с одной стороны, литературой, а с другой, одновременно чем-то большим. Музыкой. Да, пожалуй, именно музыкой. Только поймите правильно, я сейчас не пытаюсь провести притянутые за уши параллели между Гарросом, Хендриксом и Рахманиновым. Я не пытаюсь их сравнивать. Сравнивать творческие, простите, единицы – занятие вообще в целом бесполезное и бессмысленное. Я лишь хочу сказать, что природа настоящего дара на самом деле едина, все остальное зависит от того, кому тот или иной дар достался. И в этом смысле сравнивать дар Гарроса, Хендрикса и Рахманинова (здесь любой может подставить удобные ему самому фамилии) не просто можно, но в некотором смысле необходимо, как минимум для того, чтобы в очередной раз удостовериться: каждый художник порой предлагает миру гораздо больше, чем мир на определенном этапе развития способен воспринять; каждый художник расширяет границы этого самого восприятия. Превращая музыку в кино и архитектуру. Облекая хрип электрогитары в бронзу и медь. Взращивая из разрозненной публицистики разных лет симфонию современности.

«Непереводимая игра слов» Александра Гарроса и есть такая симфония – с сиюминутными вроде бы отвлечениями на сиюминутные же (или актуальные – кому какое слово больше нравится) события и вызванные ими переживания и мысли. С монументальными в своей классической строгости литературными портретами (или, опять же, литературными скульптурами) людей, творящих нашу сегодняшнюю повседневность – от Веры Полозковой и Захара Прилепина до Гидона Кремера и Славы Полунина. Со своей четкой, ни на кого не похожей мелодикой и множеством разрозненных (но лишь на первый взгляд) вариаций, вырастающих из основного мотива.

Сергей Кумыш

Куда сходить 13 — 15 февраля: валентинки на льду, праздник уличной музыки и «Человеческий голос» в БДТ

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

- 12 февраля 2026 - «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги Стивена Кинга

- 12 февраля 2026 - Антон Лапенко возглавит загибающийся хоккейный клуб в новом сериале «Седьмой игрок»

- 10 февраля 2026 - Вышел первый трейлер «Рождения империи» михалковской студии «ТРИТЭ»

- 07 февраля 2026 - Скончался музыковед, главный редактор газеты «Мариинский театр» Иосиф Райскин

Статьи

-

05 февраля 2026, 16:37

-

03 февраля 2026, 19:12

-

02 февраля 2026, 15:57

-

01 февраля 2026, 01:53