Владимир Рецептер: «Метод Товстоногова – это Товстоногов, сидящий в зале»

Сегодня на малой сцене БДТ им. Г.А.Товстоногова выпускает премьеру в прошлом ведущий артист товстоноговского Большого драматического театра, а ныне – известный режиссер, писатель, исследователь-пушкинист, создатель Пушкинского театрального центра Владимир Рецептер. Спектакль «Анджело» Рецептер поставил не с актерами БДТ, а со своей театральной командой – артистами петербургского театра «Пушкинская школа».

- Почему вы решили выпустить премьеру в БДТ – в то время, как у вас есть собственный театр «Пушкинская школа» по уже хорошо нам всем известному адресу: Фонтанка, 41?

- Я был приглашен на 100-летие Товстоногова, участвовал со своими стихами – и режиссер памятного вечера Виктор Крамер мне объяснил, что общая идея – обращение к Георгию Александровичу. И тут мысли мои стали двигаться в соответствующем направлении. Я подумал о том, что бы я мог ему сказать сегодня? Подумал, что моя благодарность Георгию Александровичу растет вместе с пониманием того, как трудно ему было, и того, какое это настоящее творчество. И как ему многое мешало. Мы прошли с вами мимо картины, которая висит за кулисами БДТ, на которой Георгий Александрович, выступая из своего кресла в белой рубашке, выглядит настоящим мучеником. Только теперь до меня начинает доходить степень его муки, степень его одиночества, степень его высокого труда. На том вечере я услышал, что театр объявляет сезон Товстоногова – весь сезон, – и был спрошен о том, какое приношение я мог бы сделать Мастеру. Я ответил, что на выпуске «Розы и креста» в 1980 году, когда было столетие Блока, он сидел, и подбрасывал, и подсказывал – об этом есть довольно юмористическое повествование в одном из моих романов о БДТ. Поэтому мы решили показать на малой сцене БДТ сегодняшнего «Розу и крест» несколько раз. И когда я, как и в 80-м году, раздаю роли актерам, я говорю: мне кажется, что Георгий Александрович снова с нами. И не только он, а и те, кто были ему верны. Но в этот момент я уже приступил к очень принципиальному для себя спектаклю – начал репетиции «Анджело» Пушкина. И, ведя эти репетиции, я понял, что было бы правильно, если бы я посвятил свою премьеру ему, Гоге: то было с ним, а это – ему.

Фото: Наталья Ламонт

Вот поэтому на афише театра «Пушкинская школа», адрес которого вы знаете, написано, что премьеру мы выпускаем на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова. Спектакль посвящен ему. И театр принял и подхватил эту идею. Мне важно, чтобы Георгий Александрович меня услышал и понял, как я ему благодарен за всё, чему он меня научил. А учился я не только когда работал с ним, но еще лучше я учился, когда от него ушел.

- Вот я как раз хотела спросить: вы ведь все-таки ушли и ушли, видимо, из-за какого-то внутреннего протеста, из-за невозможности реализоваться в этом, товстоноговском театре?

- Не совсем так. Я дважды спрашивал Георгия Александровича, не время ли мне уходить. И оба разговора заканчивались его короткой фразой: «Вы нужны театру» – и я оставался. Третий разговор состоялся, когда он вернулся из Америки. Это было на 25-м году моей работы в театре, а пришел я в ноябре 62-го. Значит, это был конец 86-го. И оказалось, что я ушел на расстояние десяти домов и одной маленькой площади по Фонтанке, площади Ломоносова, знаменитой «Ватрушки». Так что для меня то, что мы сыграли здесь «Розу и крест» и теперь выпускаем «Анджело» – это возвращение на круги своя. Это судьба пишет нами.

- А что было в Товстоногове такого, что позволяет учиться у него до сих и черпать у него какие-то важные вещи?

- Очень просто. Он был гений. А на то, чтобы усвоить уроки гения, уходит жизнь. Усвоить уроки Пушкина… Усвоить уроки Шекспира… У Георгия Александрович другая профессия. Он безумно проживал всё, что происходило на сцене. Вот на той картине, о которой мы говорим, он выступил из кресла, потому что он сопереживает каждому из действующих лиц, он с ними! Почему Товстоногов не мог смотреть свои спектакли? Я тоже недавно только это понял. Потому что смотреть на то, как играют и недоигрывают твои артисты, или играют неточно, или чуть-чуть спустя рукава – это мука мученическая, которая стала знакома и мне. И еще: Гога всегда был адекватен автору, которого ставил, и жил, отыскивая природу чувств этого автора, тратя себя абсолютно, никак себя не сберегая, не экономя. Однажды я встретил одного старого работника театра, заговорили о том, о другом – и он мне вдруг сказал: «Экономьте себя, Владимир Эммануилович». А я ему стал объяснять, почему не могу этого делать. И Гога абсолютно этого не мог. Почему он так смолил, когда все его предупреждали, что это – опасно? Для того, чтобы жить, режиссировать, опережая артиста, ему нужно было дымом дышать.

И ведь когда я ушел из театра, я не ушел совсем. Георгий Александрович, отпуская меня, спросил: «Вы ведь не откажетесь играть в «Мещанах»?» И я ответил: «Конечно, нет». И играл год, два, пять – сколько шёл спектакль.

А теперь «Пушкинскому центру», который я создал, уйдя из БДТ, уже почти 25 лет – в начале 2017 года, надеюсь, будем отмечать. А мои ученики 10 лет работают со мной в театре «Пушкинская школа», созданном при центре, а до этого пять лет учились в академии на моем курсе. Так что наша команда вместе уже пятнадцать лет.

- Почему именно этот материал вы посвящаете Товстоногову?

- Потому что первый мой пушкинский материал в БДТ распределил он: это были «Русалка» и «Сцены из рыцарских времен». Там тогда не получилось дойти до премьеры, а получился спектакль «Роза и Крест», но он, Гога, подписал первое пушкинское распределение в Большом драматическом. А ещё раньше был «Генрих IV», которого Товстоногов ставил по моей композиции, и Генриха IV до генеральной репетиции играл я – читайте мои романы. Потом я выпустил на малой сцене «Диалоги» Пушкина и «Лица» Достоевского. Позже – «Розу и Крест» Блока.

- Это я отлично помню из ваших книг. То есть, вы хотите сказать, что сочетание Пушкин и Шекспир, которое есть в «Анджело» – символично и для вас лично, и для БДТ?

- Конечно. И знаете что, я неверно вам сказал – мое возвращение в БДТ началось даже не на вечере столетия Гоги, оно – моё системное возвращение – началось раньше, когда нынешнее руководство театра пригласило меня отметить мой юбилей в БДТ, в феврале 2015 года. И в результате мы с вами разговариваем в Большом драматическом театре о Георгии Александровиче.

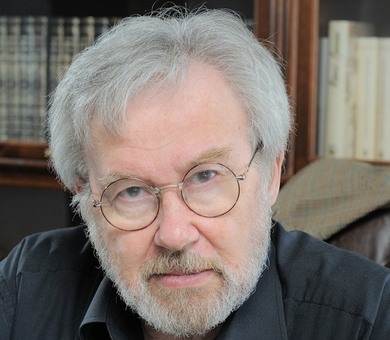

Владимир Рецептер

Фото: Пресс-служба театра "Пушкинская школа"/Владимир Желтов

- Для вас есть понятие «метод Товстоногова»? Или это – миф?

- Метод Товстоногова – это Товстоногов, сидящий в зале. И в недавно вышедшей книжке в интервью Ире Шимбаревич, которое она долго не публиковала, он говорит: «Я – раб своего метода». Поэтому ему так трудно было кого-то приглашать на постановки, все приглашения были компромиссами. Метод Товстоногова – это органическая жизнь русского артиста, который воздействует через партнера на зрительный зал, и обязательно в конце каждой сцены должно произойти что-то, меняющее и актеров, и зрителей. Сейчас во многих театрах говорят текст по очереди, с холодными носами, и уходят с холодными носами – ничего не случается ни с артистами, ни с публикой. У Товстоногова этого быть не могло. Чуть раньше или чуть позже – путем замены артиста или более активного воздействия на него – действие росло и выводило на природу чувств конкретного автора. Её Товстоногов находил и на ней строил весь спектакль. И её, этой природы чувств, уже держались все. Когда Товстоногов, сидя в зале, выступал из кресла, как на той картине, и начинал довольно сопеть – все чувствовали: значит, произошло, значит, задышали, зацепились, значит, поехали.

- А почему вы ставите не Шекспира, а «Анджело» – то есть, Шекспира в вольном переводе Пушкина?

- В моей программке написано: «Анджело, или Ничего лучше я не написал» – так оценил Пушкин это своё произведение. Это не перевод, а своё, живорожденное. Оно возникло из двух вещей: из внимательного чтения Пушкиным, который хорошо знал латынь, трактата Сенеки «О милосердии», и «Меры за меру» Шекспира. По-английски Пушкин читать мог, хотя говорил на этом языке плохо, но были еще и французские переводы. У нас в спектакле есть сцены, идущие по-английски, начало звучит по латыни, а вслед дается русский перевод: специально для нас профессор петербургского университета Михаил Позднев впервые перевел трактат Сенеки «О милосердии».

- Как это впервые? Он до сих пор не был переведен?

- Не был. До сих пор. Он переведен впервые по заказу Пушкинского театрального центра и вашего покорного слуги. У нас в спектакле есть Нерон, есть Сенека. И это тоже символично – я ушел из БДТ во время репетиций спектакля «Театр времен Нерона и Сенеки», где я репетировал Сенеку. И вот в этот момент Георгий Александрович не стал меня задерживать, за что я ему низко кланяюсь, потому что, если бы я дожил в БДТ до его смерти, я бы не посмел уйти из театра, оставленного им. Я бы не смог этого сделать – и, как мне кажется, в этом случае меня уже не было бы в живых. А так – я возвращаю другого, своего Сенеку сюда, его сыграет Денис Волков, который у меня в «Пушкинской школе» сыграл Гамлета.

- То есть вы создали свою композицию – совершенно оригинальную?

- Да, именно так.

- А что это для вас за история – история об искушении властью?

- Знаете, когда послушаешь эти дивные и, кажется, прожитые артистами тексты, – вот тут и начинаешь задумываться о каких-то важных вещах. Например, о том, что такое милосердие рядом с тем, что сказал Гамлет: «Я должен быть жесток, чтоб добрым быть». Поэтому всё не так просто и не так буквально, как может показаться на первый взгляд. И пригласить в это величайшее размышление – про добро и жестокость, ад и рай, Бога и дьявола – трех гениев, Сенеку, Шекспира, Пушкина, дать им возможность взаимодействовать – вот это и есть наша главная задача.

- Сколько лет вашим старшим артистам?

- Недавно праздновали Павлу Хазову 35.

- То есть, с гениями встречаются совсем молодые по сути люди. Мне кажется это особо ценным.

- Я хочу, чтобы вы поняли, что ребята мои, которые сегодня выйдут на сцену – они через меня – товстоноговские. История через меня входит и в них тоже.

- Хочу еще вас спросить, как вам сейчас в БДТ?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Я здесь прожил 25 лет – и сегодня я хожу по тем же коридорам, только на стенах прибавилось портретов тех, кто ушел. Я репетирую на той же малой сцене, хоть она и перестроена. Я посвящаю спектакль Гоге. Я продолжаю здесь жить. И приношу всего себя. Опять сюда. И опять всего. Думаю, что наша маленькая речка – не во вред театру. Я бы очень не хотел театру ни в чем мешать – только помочь. И желаю театру жизни и радости. Я очень благодарен театру – и Андрею Могучему, и дирекции, и всем помогающим нам ставить свет, декорации, запускать звук и так далее, Ире Шимбаревич за ее постоянное внимание ко мне. И за то, что многие здесь говорят мне: «Вы – наш». Это дорогого стоит.

Беседовала Жанна Зарецкая

Детектив без преступления. Эрмитаж открыл красивую выставку-расследование с аудиоспектаклем

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 24 февраля 2026 - Московский аукционный дом продаст работы Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Серова, Репина на миллиард рублей

- 23 февраля 2026 - Вышел тизер третьего сезона «Уэнсдей» — в сериале сыграют Вайнона Райдер и Ева Грин

- 20 февраля 2026 - Не стало солиста Shortparis Николая Комягина

- 19 февраля 2026 - Стало известно, что будет в новом общественном пространстве на Фонтанке и как оно будет выглядеть

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

Статьи

-

19 февраля 2026, 14:30Заглавная героиня фильма Антона Богданова «Красавица» — реально существовавшая бегемотиха, которую во время блокады выхаживала сотрудница Зоосада Евдокия Дашина. В фильме ее играет Юлия Пересильд, а Красавицу озвучивает Мария Аронова — по несколько сказочному сценарию, бегемота способен слышать контуженный старшина морфлота (Слава Копейкин), отправленный на охрану Зоосада.

-

18 февраля 2026, 18:31