Рудольф Фурманов: «Ситуацию в петербургских театрах надо менять давно!»

На данный момент в Петербурге на время летнего отпуска закрыты почти все городские и федеральные театры. Самое время подводить итоги сезона. На эту тему «Фонтанка» пообщалась с одним из самых активных не только творческих, но и общественных деятелей, пожалуй, самого скандального сезона за всю новейшую историю – создателем и художественным руководителем театра «Русская антреприза» им. А.Миронова Рудольфом Фурмановым.

- Сезон 2014/15 годов превзошел все другие сезоны последнего времени по количеству скандалов. Я, например, являясь театральным критиком, потратила 70 процентов сил и времени на написание текстов про конфликтные ситуации. Это притом, что в городе – и в вашем театре, и в других – выходили качественные, а то и выдающиеся спектакли, про которые хотелось бы отдельно написать. Ситуация эта, разумеется, ненормальная. Поэтому давайте-ка мы, вопреки сложившейся порочной традиции обсуждать скандалы, начнем с творчества. А конфликты и проблемы, которые в театральном Петербурге, несомненно, остались и из завершающегося сезона перекочевали в наступающий, мы обсудим в конце разговора, согласны?

- Совершенно с вами согласен. У нас в театре «Русская антреприза» имени Миронова получился очень плодотворный 27-й сезон. Несмотря на кризис, мы выпустили три спектакля, каждый из которых обошелся театру в 5-6 миллионов. А субсидию от государства я получил всего 8 миллионов. Мы живем на самофинансировании. Главный зритель – тот, который платит за билеты. Как говорил Андрей Александрович Миронов в шутку, когда мы ездили с концертами на Карельский перешеек: «Рубздилка (он так меня называл), вот идут наши «рубленосцы». Мы в нашем театре работаем так, чтобы удовлетворить «рубленосцев». Все наши премьерные спектакли – аншлаговые. Это «Трамвай «Желание» в постановке Влада Фурмана с прекрасными Нелли Поповой, Ксенией Каталымовой, Александром Большаковым. Это спектакль «Баба Шанель» с великолепными театральными «старухами» Татьяной Пилецкой, Ириной Соколовой, Ларисой Леоновой, Верой Карповой, Татьяной Захаровой. Третий спектакль, «Страсти по Александру» – это классика, «Обыкновенная история» Гончарова, не испорченная никакими осовремениваниями. У нас действие происходит не у метро, как в спектакле Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре. Хотя, говорят, там неплохой спектакль.

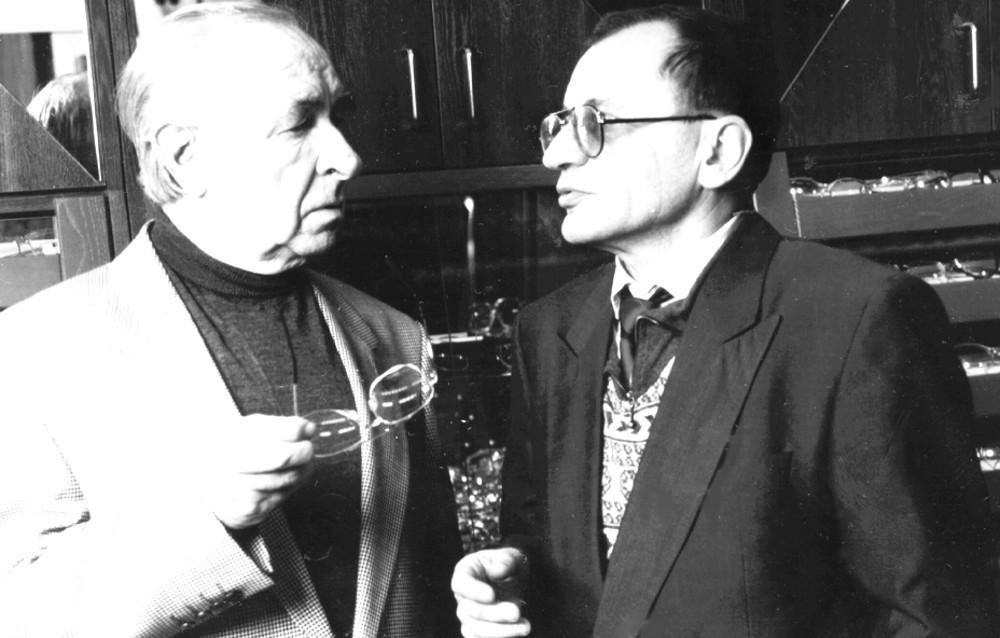

С Евгением Лебедевым

Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" им. А.Миронова

- Отличный спектакль, я видела. И большая буква «М» – это не метро, это метафора Москвы как таковой. Там еще есть буква «О». Возможно, эти две буквы – первое, что увидел деревенский мальчик, сегодняшний Адуев-младший, въехав в столицу. Да, это история про современных людей, в современном ритме, все конфликты обострены до предела, но суть гончаровского романа очень точно схвачена.

- Ну а у нас – всё, как у Гончарова, и зрителям это нравится: на спектакль не попасть. И я уверен, что большинство скандалов связано именно с тем, что режиссеры переворачивают классику, как им заблагорассудится: Треплев не стреляется или другой ориентации – есть и такие спектакли. Напишите новую пьесу и ставьте. Я понимаю, что в прежние времена был Станиславский, был Мейерхольд, Таиров, у которых была своя политика…

- Ну уж Мейерхольд и Таиров переворачивали классику еще как! Даже стилизации Мейерхольда дореволюционного периода были ироничной игрой с классикой, а что уж говорить о его спектаклях после Октября – тут прямо тотальный эксперимент.

- Да, но они это делали талантливо. Художественно оправданно. Каждый одаренный человек должен иметь внутреннего цензора, который подсказывал бы ему, что можно, а что нельзя. Важна цель – ради чего ставится спектакль. Если ради творчества, ради художественных открытий – это одно, а если ради скандала – совсем другое. В 1948 году, когда мне было 10 лет, я снимался в детском кино, и поэтому оказался в Москве. И меня великий педагог и актриса Тамара Федоровна Макарова отвела во МХАТ. И я увидел «Дядю Ваню» с грандиозным мхатовским артистом Борисом Добронравовым. А через год с небольшим он умер на сцене МХАТа, играя свою любимую роль – царя Федора. А потом я, уже в Ленинграде, гуляя по Моховой, недалеко от цирка, увидел афишу «Дядя Ваня». Я даже сначала подумал, что это клоуна так зовут. Оказывается, это была афиша спектакля Александринского театра. Это было через два месяца после того, как я посмотрел мхатовский спектакль. И я попросил свою тетю, которая меня воспитывала, отвести меня на «Дядю Ваню». Она отвела. Астрова в том спектакле в Александринке играл Николай Константинович Симонов, а Войницкого – Юрий Владимирович Толубеев. А в свои 13 лет я пробовался на роль мальчика Мики в «Живом трупе». В театр я ходил постоянно. И сегодня мне хочется, чтобы в репертуаре моего театра появились пьесы, постановки которых я видел в детстве и юности в разных театрах. Я видел «Пучину» с Вадимом Медведевым – и у меня в репертуаре сегодня есть «Пучина». Я видел «Шутников» с Толубеевым и с Меркурьевым – и у нас есть «Шутники». Я видел «Бег» и «Плоды просвещения», видел «Нахлебника» Чиркова в Театре им. Гоголя – и сегодня они тоже есть афише нашего театра.

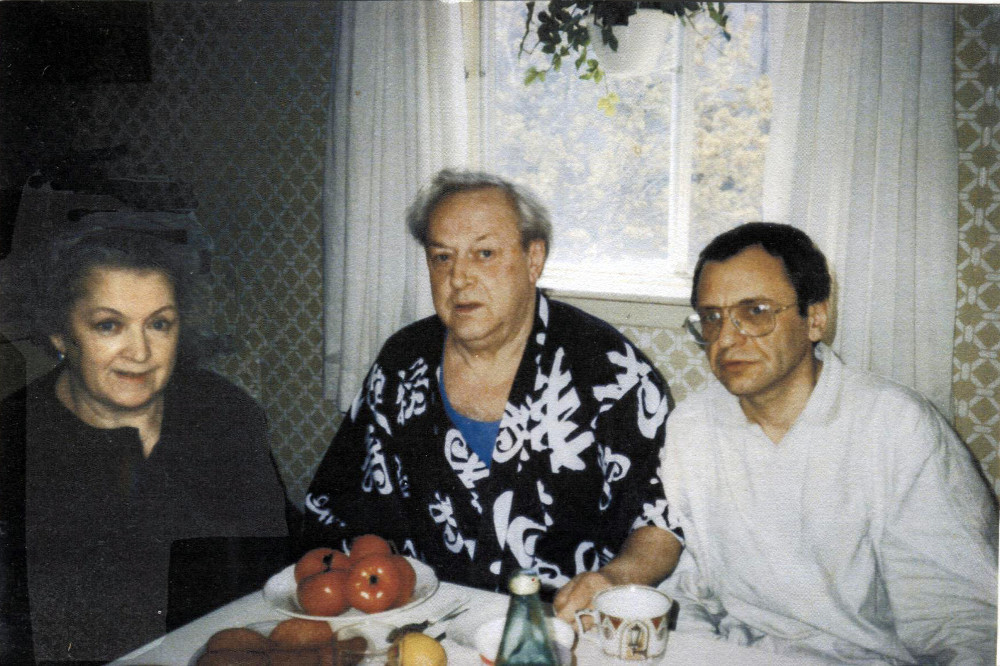

С Галиной Волчек и Натэллой Товстоноговой

Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" им. А.Миронова

- Я впервые сталкиваюсь с таким принципом составления репертуара. То есть, пьесы вы не перечитываете?

- Нет. Поскольку раньше пьесы ставили так, что классический текст бережно сохранялся, а произнесенный великими актерами он буквально врезался в память. И я до сих пор помню практически наизусть то, что увидел в театральном Петербурге 40-50-х годов и что меня восхитило. Ну как можно забыть слова, которые произносил со сцены Смоктуновский, или Симонов, или Меркурьев? А я видел и молодого Жженова, и Тиграна Папазяна. Я видел «Красавца-мужчину» Островского в Театре на Литейном.

- Я вот сейчас подумала, что «Русская антреприза» – возможно, единственный театр не только в городе, но и в стране, афиша которого включает в себя три пьесы Островского. А мы как раз только что с режиссером Григорием Дитятковским говорили о том, как не хватает сегодня на театре прекрасных пьес этого автора.

- Мне тоже кажется очень странным, что не ставят русскую классику во всем ее разнообразии. Выбрали несколько пьес и романов, а про остальное как будто забыли. Это не значит, что современные пьесы ставить не надо, но нельзя же забывать о том великом наследии, которым мы обладаем. Когда я еще в 1971 году, продолжая работать инженером, уже начал заниматься концертной деятельностью, я звонил Менакеру, отцу Андрея Миронова, и рассказывал ему, что, если бы у меня был театр, я точно знал бы, что в нём поставить: у меня были бы в репертуаре «Сцены из супружеской жизни» Бергмана, «Обломов», «Мертвые души», «Мадам Бовари», потому что, гуляя по Невскому проспекту, Менакер рассказывал мне как Бовари играла Алиса Коонен. Так что у меня в мечтах был готовый театр, я его придумал еще в начале 70-х. Натэлла Товстоногова всегда говорила, что у меня есть волшебная палочка, которая мне помогает. А я как глубоко верующий человек, думаю, что меня ведет господь Бог и те великие люди, с которыми меня свела судьба.

С Алисой Фрейндлих

Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" им. А.Миронова

- А я как раз хотела спросить, откуда взялась «Мадам Бовари». Ну тогда спрошу, откуда взялся Жолдак? Фамилия этого режиссера-экспериментатора на афише «Русской антрепризы» стоит явно особняком.

- Но спектакль же хороший получился. И на «Золотую маску» был номинирован. А видели бы вы, как его в Грузии принимали! И ведь посмотрите: после того, как Жолдак выпустил у меня «Мадам Бовари», он уже поставил спектакль в БДТ, а в ноябре начинает репетировать в Александринке. Но ведь не звали Жолдака эти федеральные театры, пока он ставил в «Балтийском доме». И я в результате начинаю себя больше уважать. А теперь я открываю секрет: первый режиссер, который приступит к репетициям в нашем театре в новом сезоне – это Андрий Жолдак. В сентябре-октябре Жолдак у меня ставит «Великодушного рогоносца» Кроммелинка: Брюно, вероятно, сыграет Николай Смирнов, а Стелу – Надя Толубеева. И, знаете, возможно, это прозвучит самонадеянно, но я считаю, что успех Жолдака в Русской антрепризе обусловлен еще и тем, что я не пускал его на самотек. Конечно, свобода режиссера должна существовать, но художественный руководитель отвечает за все, что происходит в его театре. Вспомните, как Товстоногов внимательно отслеживал всё, что ставили в его театре приглашенные режиссеры. В данном случае, я даю деньги, и режиссеры, которые у меня ставят, должны понимать, что они поставят и уедут, а отвечать за все буду я. В этом смысле, и те, кто руководит культурой, вправе требовать, чтобы некоторые их директивы выполнялись.

- Нет, не в праве. Это разные вещи. Про художественного руководителя – да, согласна. Но когда чиновники начинают вмешиваться в художественную политику – это уже цензура, и нечего тут хитрить.

- В данном случае, я говорю о том, что спектакли, поставленные на государственные деньги, не могут быть сыграны два-три раза – и сниматься с репертуара.

- Ну это – да, пожалуй. А какие еще у вас есть планы на новый сезон?

- Я долгие годы поддерживаю связи с семьей Товстоногова. Сандрик Товстоногов, сын Георгия Александровича, поставил у меня «Чайку», которая шла 13 лет, Егор, внук Товстоногова, который недавно погиб, ставил «Входит свободный человек». А в следующем сезоне у меня поставит внебрачный сын Георгия Александровича, которого принял и сам Товстоногов, и Натэлла – Вадим Милков. Он оперный режиссер, ученик Бориса Покровского, ставил с отцом «Дона Карлоса» в Финляндии. У меня он поставит пьесу «Рюи Блаз». В этой пьесе когда-то на сцене БДТ играл мой старший друг, которого я боготворил, Владислав Игнатьевич Стржельчик. Я несколько раз открывал этот текст Виктора Гюго, восхищался его актуальностью, но видел список действующих лиц из 30 человек, и понимал, что эта пьеса – не для моего театра. Но с Милковым мы договорились, что он сделает сценическую редакцию для восьми человек – и на сегодняшний день у меня уже готов макет.

С Натэллой Товстоноговой и Вадимом Милковым

Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" им. А.Миронова

- Сколько названий сегодня в репертуаре «Русской антрепризы»?

- Двадцать семь. Но дело не в названиях, дело в том, сколько артистов петербургских театров, не востребованных в своих театрах, играли и играют на сцене «Русской антрепризы»! Вот, например, Владимир Матвеев, народный артист России, во времена Владислава Пази имел в Театре им. Ленсовета всего одну роль и то на малой сцене. А у меня он сыграл и Налебника, и Корзухина в «Беге», и в «Плодах просвещения» – это очень разные роли, и он их великолепно сыграл. Без актера театр никогда не сможет существовать, какая бы ни была в нем современная машинерия, видео – что угодно.

- Ну, подождите, при чем тут видео и машинерия? Они, как и пресловутая обнаженная натура, и даже мат, могут существовать, если они художественно оправданы, если они подчеркивают артиста, помогают ему, а не забивают.

- Ну да, согласен. Все приспособления, которые есть на сцене, и режиссер тоже должны помогать актеру, а не мешать ему. Иначе театра не будет.

- Выслушав все, что вы мне только что сказали, я пытаюсь понять, откуда у вас берется время на столь активную общественную деятельность и, главное, зачем вам это нужно? Вот какие у вас на данный момент существуют должности и полномочия?

- Я – доверенное лицо Президента, учредитель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», советник губернатора Санкт-Петербурга по культуре.

- И вы считаете, что можете что-то радикально изменить в петербургской культуре?

- Я не знаю, что я могу изменить. Всё дело в том, что я неравнодушен. А началось все, когда умер Андрей Миронов, – и Мария Владимировна Миронова, его мать и величайшая актриса приехала на открытие театра, подарила мне книгу об Андрюше – я тогда своих еще не писал, но для той книги написал главу «В кругу друзей». Мария Миронова надписала мне ее так: «Борцу за справедливость». Моя борьба за справедливость началась с той ситуации, когда умер Анатолий Папанов, а Театра сатиры продолжил свои гастроли в Риге, и ни одного актера труппы на похоронах Папанова не было – кроме Ольги Аросевой, которая в это время случайно оказалась на озвучании в Москве. А через 10 дней умирает Андрей Миронов, и на его похороны прилетело всего семь актеров с тем, чтобы потом сразу улететь и продолжить гастроли. Но спектакли Театра сатиры по природе своей комедийные, и я не понимал, как, потеряв двух гениев, можно продолжать играть комедии, как зритель может продолжать их смотреть?! Я написал в «Литературной газете» статью «Незаменимые». И великий артист Иван Семенович Козловский меня поддержал, ответил в том духе, что нельзя дальше так жить, когда нет веры ни во что. Более того, когда Миронов еще не умер, а был в критическом состоянии, тогдашний главный режиссер Театра сатиры Валентин Плучек подходил к Хазанову и предлагал ему ввестись на роль Хлестакова. Я этого не понимаю. Я понимаю, что, когда умирает Лебедев, «История лошади» идти не может. Без Стржельчика не может идти спектакль «Цена».

С Владиславом Стржельчиком и Людмилой Шуваловой-Стржельчик

Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" им. А.Миронова

- Когда умер народный артист России Николай Лавров, Лев Додин снял спектакль «Дом».

- Да, вот это мне понятно. Иначе действительно получается, что незаменимых нет, как утверждали власти в советские времена. А они – есть. И сегодня у меня болит душа за многие вещи. Я не понимаю, например, почему люди, которые разваливают театры, сидят на бессрочных договорах. Почему у Виктора Новикова (худрук Театра им. Комиссаржевской. – Прим.ред.) и Татьяны Казаковой (худрук Театра комедии им. Н.П.Акимова. – Прим.ред.) договоры бессрочные, а у Могучего и Фокина – на три года?! Во всей Москве у руководителей срочные договоры. А у нас попробуй кого-то уводить – сразу скандал поднимется.

- Разумеется, срочные договоры должны быть у всех – это даже обсуждать сегодня смешно. С какой стати государственные театры должны превращаться в пожизненные вотчины?

- Тем более, что есть прекрасные режиссеры, которые по какой-то не понятной мне причине не имеют театров в Петербурге и вынуждены ставить на стороне. Григорий Дитятковский, например. Или Алексей Янковский, который уже десять лет ничего в Петербурге не ставит. И молодых талантливых режиссеров город теряет. Где, например, Дмитрий Егоров, который ставил и в БДТ, и в «Приюте комедианта»? Почему он сейчас вынужден работать в провинции? Есть Семен Серзин, который сейчас возглавляет «Этюд-театр», и который мог бы влиться со своей бездомной командой в любую труппу – и это бы всем послужило на пользу? Есть Женя Сафонова, которая уже поставила спектакли в Александринке и в том же «Приюте». Почему не дать им работать на больших сценах? И кто это решает? Люди с бессрочными контрактами, которым не выгодно, чтобы им на смену приходила молодежь, чтобы в городе работали талантливые люди. У меня болит душа, что прекрасный менеджер Виктор Минков руководит крошечным театром – он давно заслужил большей площадки. А в петербургских театрах засела мафия, которую почему-то считают несокрушимой. Эту ситуацию надо менять уже давно. Я с ней борюсь – и Георгий Сергеевич Полтавченко со мной соглашается.

Вторая серьезная проблема, которая меня возмущает, это репертуар. У меня в театре работают артисты из всех петербургских театров – и я не могу дождаться репертуаров от театров, чтобы составить свой. Это безобразие. В европейских театрах репертуары составляются на сезон вперед. И это нормальная практика, потому что у нас давно нет крепостничества, артисты давно не привязаны к какому-то конкретному театру, даже если состоят в труппе. Так дайте им возможность нормально сотрудничать с другими театрами, сниматься в кино. Репертуар должен существовать как минимум на три месяца вперед, и пока это правило не будут соблюдать все театры, они же сами и будут страдать, потому что сегодня почти нет театров, в которых не работали бы приглашенные артисты. Ну вот разве что МДТ Льва Додина.

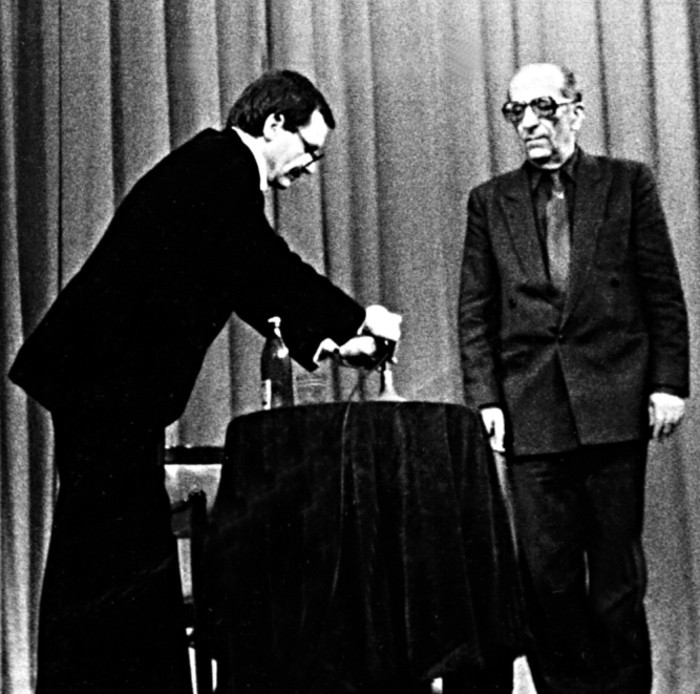

С Георгием Товстоноговым

Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" им. А.Миронова

- А какие у вас есть механизмы борьбы за справедливость? Как конкретно вы действуете?

- Я пишу бумаги, договариваюсь о встрече с Георгием Сергеевичем Полтавченко – он приглашает на эти встречи вице-губернатора Кириллова, курирующего культуру. И мы вместе обсуждаем проблемы и возможности их решения. Кириллов – интеллигентнейший человек, я готов ему помогать. На последней встрече мы обсуждали вопрос о том, что Мюзик-холл, который располагается в старинном здании «Народного дома», надо срочно ремонтировать. Там появился замечательный директор, Юлия Стрижак. Кроме того, мы заполучили талантливого итальянского дирижера Фабио Мастранджело, он возглавил Мюзик-холл, так надо ему помочь создать новый Мюзик-холл, театр, а не прокатную площадку. Конечно, он будет другой, не такой, который в свое время был у Рахлина. Как уже сейчас существует другой БДТ. Это нормально. И Полтавченко полностью со мной согласен. И расписал все бумаги Кириллову. Но проблема в том, что недавно в аппарате вице-губернатора, на должности советника появилась Наталья Пахомова. Это та Пахомова, которая долгое время руководила отделом искусств и международных связей в комитете по культуре, а потом возглавляла в качестве директора Цирк в Автово. Пахомова считает, что Театр на Литейном не нужен городу, что оркестр не нужен Мюзик-холлу. На мой взгляд, она пользуется тем, что вице-губернатора на всё не хватает – и превышает полномочия, вмешиваясь, в том числе, и в работу комитета по культуре. Никогда Юлия Стрижак, которая занимала этот пост при Василии Кичеджи, ничего подобного себе не позволяла. Я прошу, чтобы меня услышали. Это возмутительно. У нас есть губернатор. И если он дает указания, их надо выполнять. Иначе у нас будет бардак.

- Давайте поговорим про Театра на Литейном. 1 августа театр открывает сезон. Насколько я знаю, вы приняли в его судьбе живое участие, и в данный момент отстаиваете позицию перехода театра из областного подчинения в городское. Можете эту позицию прояснить?

- Ко мне обратилась за поддержкой труппа Театра на Литейном – как к доверенному лицу Президента. Труппа была не на шутку напугана перспективой объединения с Театром сатиры и поведением Владимира Словохотова, который до сих пор продолжает исполнять обязанности директора. И труппа права: что это такое, как ни фактическое объединение театров, если один и тот же человек в двух театрах занимает руководящие должности? Я позвонил губернатору области Александру Дрозденко, написал ему письмо. Театр, которым сейчас руководит Лев Додин, тоже когда-то был областным, а теперь он – федеральный. И это очень логично, учитывая уровень театра. Какое отношение к области имеет Театр на Литейном? Это пережиток советской системы, когда артисты выезжали в местные клубы, совершенно не приспособленные для того, чтобы там играть спектакли. Хватит уже! Театр на Литейном входит в ансамбль Шереметевского дворца, Ахматовского музея. Там такой потрясающий сад, который можно задействовать. Да там столько всего делать можно! Город должен взять театр в свои руки, и я борюсь за это. Более ста авторитетных представителей российской культуры подписали обращение к губернатору. Я вообще не понимаю, как этот театр мог оказаться в подчинении области, с этим надо отдельно разбираться. Сегодня в 16.00 я встречаюсь с Дрозденко – вместе с Татьяной Ткач – и мы будем разговаривать по этому поводу. И еще один пункт я хотел бы уточнить. Словохотов на семинаре директоров сказал, что Фурманов хочет заполучить театр для себя или своего сына. Заявляю официально: ни мне, ни моему сыну, работающему на Первом канале, не нужны никакие театры. А мне вообще противопоказана работа в государственной системе. Хватит сплетничать. И опять-таки, объединять театры, когда у нас не хватает театров для способных режиссеров – недопустимо.

- Судя по тому, что вы приводите в пример имена активно действующих в городе режиссеров, у вас хватает времени еще и посещать театры. Расскажите о ваших театральных впечатлениях.

- Ну, вот последнее по времени, что я посмотрел – это спектакль «Пьяные» Андрея Могучего в БДТ. И я понял, что в БДТ был, есть и будет замечательный актерский ансамбль, каждый актер – это личность. И я думаю, что они с Могучим взаимно обогащают друг друга. Спектакль «Что делать» Андрея Могучего я тоже видел. И я скажу так: в возрасте тринадцати лет я посмотрел спектакль «Новые люди» Товстоногова по тому же роману Чернышевского в театре, который тогда назывался Театром им. Ленинского комсомола. И тот спектакль мне ближе. Видимо, потому, что я – консерватор, а Могучий – суперноватор.

С Андреем Могучим

Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза" им. А.Миронова

Но это дело вкуса. Например, я в свое время посмотрел спектакль «Человек – подушка» Серебренникова во МХАТе, и мне было просто физически плохо. Я совершенно не принимаю этого автора.

- Какого? Режиссера Серебренникова или автора пьесы МакДонаха?

- МакДонаха.

- А вы знаете, что он получил «Оскара» – именно как сценарист?

- Ну и что? Чины людьми даются, а люди могут обмануться. А вот, например, спектакль Валерия Фокина «Маскарад» – тоже премьера этого сезона – я полностью принял. Еще в этом сезоне я второй раз с удовольствием посмотрел «Евгения Онегина» Римаса Туминаса, поставленный в Вахтанговском театре. А «Дядю Ваню» Туминаса я не принял, хотя у него множество наград, но мне не близка такая трактовка. У меня другие представления об этой пьесе, которую, как я вам уже сказал, я видел много раз в разных театрах.

- И еще одну тему мне хотелось бы затронуть. Грядущее столетие Товстоногова.

- Вы очень вовремя об этом спросили. Потому что вчера мне позвонил Андрей Могучий, сказал, что хочет со мной посоветоваться, и я уверен, что речь пойдет как раз о юбилее Товстоногова. И я рад дать любые советы Андрею Анатольевичу, потому что у меня есть огромный материал – и видео, и фото, и множество историй от его соратников.

- А как вы вообще относитесь к юбилейным торжествам, вечерам? Они, по-вашему, нужны? Многие по этому поводу иронизируют.

- Я отлично понимаю, что театр должен все время идти вперед. Но есть такие люди, режиссеры, актеры – и Товстоногов в их числе, – которых нельзя забывать. Не потому что они – идолы, а потому что они – вершины, и их спектакли, их высказывания и сегодня остаются замечательно актуальными. Когда Товстоногова однажды спросили, что будет с БДТ, когда его не станет, он ответил (у меня существует эта видеозапись, поэтому цитата – точная): «Я уверен, что после моего ухода театр будет жить, продолжать существовать и быть художественным организмом, который отвечает потребностям нашего общества». Грядущий юбилей важен, чтобы, к примеру, эти слова Товстоногова прозвучали БДТ в наше время, и чтобы их услышали те, которые делают театр сегодня.

Жанна Зарецкая, «Фонтанка.ру»

Необычные книги в подарок: роман от наследницы пивоваренной компании, путаница с призраками, гимн исчезнувшей культуре и тысячелетний сыр

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 30 декабря 2025 - Эрмитаж начинает собирать коллекцию корейского искусства — начало положил дар

- 24 декабря 2025 - В Петербурге взошла частная Луна. Ее позвали на день рождения

- 24 декабря 2025 - Музей-заповедник «Царское Село» бесплатно примет тезок веселой императрицы

- 15 декабря 2025 - Эрмитаж рассказал, в каких залах держали и допрашивали декабристов, и показал на выставке их вещи и картечь

- 15 декабря 2025 - В Царском Селе завели общительного Сережу, но на самом деле он — Каприз

Статьи

-

30 декабря 2025, 08:00Шоу на льду и цирковые артисты, праздничный джаз и переосмысление советских сказок в кино — почти две недели культурные институции удерживают праздничную волну и предлагают развлечения на любой вкус. «Фонтанка» подготовила гид по самым ярким событиям грядущих новогодних праздников в Петербурге.

-

27 декабря 2025, 13:24Две тысячи лет до нашей эры и столько же нашей охватывает выставка Эрмитажа «Искусство портрета. Личность и эпоха» в Николаевском зале, которая будет принимать посетителей до 29 марта. Историю изображения человека здесь рассматривают с древнейших времен — причем, не только на экспонатах из Египта и Греции и Рима, но и на примере находок из древних захоронений с территории России — Оглахтинского могильника Хакасии III века до нашей эры, погребально-поминального комплекса Чинге-Тей I в Туве и «Каменка III» на юге Красноярского края. А доходят до наших дней и искусства фотографии: знаменитой «Афганской девочки» Стива Маккарри и Владислава Мамышева-Монро в образе Марлен Дитрих.

-

25 декабря 2025, 15:30Как известно, книга — лучший подарок, особенно на Новый Год и Рождество. Но что делать, если «Гарри Поттер» уже перечитан и пересмотрен десять раз, «Рождественская История» и прочая святочная классика тоже, а в сторону списка школьного чтения пока не хочется смотреть? «Фонтанка» попросила писателей, художников, переводчиков и издателей (в основном, петербургских) порекомендовать детские книги. А заодно узнала, что они думают о ситуации в детской литературе сегодня.

-

21 декабря 2025, 12:15

-

20 декабря 2025, 17:30

-

18 декабря 2025, 15:00