Не нравится армия — будешь инженером

Отечественное кино, в последние годы поднаторевшее в военно-глянцевом патриотизме, получило новый заказ – да не от кого-нибудь, а от первого лица. На повестке дня — пропаганда достижений отечественных ученых и инженеров. Заказ был озвучен на молодежном форуме «Территория смыслов», который проходит во владимирской деревне Дворики.

Выступавший на форуме Владимир Путин высказался о том, что в нашей стране «мало пока продуктов в масс-медиа и кинематографе, которые говорили бы о тех людях, чья работа крайне нужна стране». Также президент отметил, что «если государство хочет видеть успех на каком-то направлении, то оно должно создавать стимулы для людей, которые могли бы заняться нужным для государства видом деятельности», а затем констатировал возрастание интереса молодого поколения к инженерным специальностям: на одно такое место в вузе приходится четыре заявления. Но этого недостаточно. И кинематографу стоит приложить все усилия для решения возникшей проблемы, соблазняя обдумывающего житьё зрителя инженерно-конструкторской, а также IT-деятельностью. Злая ирония истории состоит в том, что в Российской империи профессия инженера была одной из престижнейших. Именно эти люди, наряду с добывавшими средства предпринимателями, развивали промышленность и другие сферы российской экономики, добившись колоссальных успехов.

Этого задела, а также привлечения зарубежных специалистов, хватило на индустриализацию страны и победу в Великой Отечественной. В советские послевоенные годы все пошло иначе. Инженеры (кроме военных специалистов) из производственной элиты созидателей превратились в рядовые винтики с предсказуемо невысокой зарплатой и без особых перспектив. «Было у отца три сына: двое умных, а третий — инженер», – гласила популярная в застойные годы поговорка.

Развал СССР привел к тому, что даже в военно-космической сфере с профильными специалистами у нас дела обстоят ахово. И без помощи творческой интеллигенции не обойтись. Но и она уже не та: есть опасение, что режиссеры попадутся в ловушку рецептов, проверенных временем. Ведь советское кино уже пропагандировало пользу и нужность интеллектуального труда на благо Отчизны. Рассмотрим на конкретных примерах, как это было.

«Александр Попов» (1949) и «Жуковский» (1950)

Послевоенные годы — эпоха пресловутого «сталинского малокартинья». Всего двенадцать картин в год — но чтобы каждая непременно была идеологически выверенным шедевром. Такая установка, сформулированная И.В.Сталиным, конечно же, имела огромный мотивирующий эффект. Два биографических фильма – об изобретателе радио и авиаконструкторе – полностью укладываются в клише: самоотверженный труд — борьба с косными царскими чиновниками — успех наперекор всему. Группа создателей «Александра Попова» получила Сталинскую премию 2-ой степени — их вклад в противостояние двух миров на тему «Попов или Маркони?» был весом.

Фото: кадр из фильма "Жуковский" (1950)

Фильм (цветной!) про основоположника современной аэродинамики Николая Жуковского продолжал тему «Все выше, выше и выше», прибавляя популярности как профессии авиаконструктора, так и смежным с ней специальностям.

«Девять дней одного года» (1961)

«Девять дней одного года» (1961). Одна из знаковых лент периода оттепели, когда, сменяя летчиков, ряды героев пополняют космонавты и ученые. И без того популярнейшие физики предстают с самыми что ни на есть человеческими лицами, олицетворяя «парней с нашего двора», которые поставили перед собой цель, окончили вузы и теперь занимаются ядерными процессами. Не обошлось без сложного выбора — продолжить научные изыскания или сберечь здоровье? Выбор для советского человека очевиден.

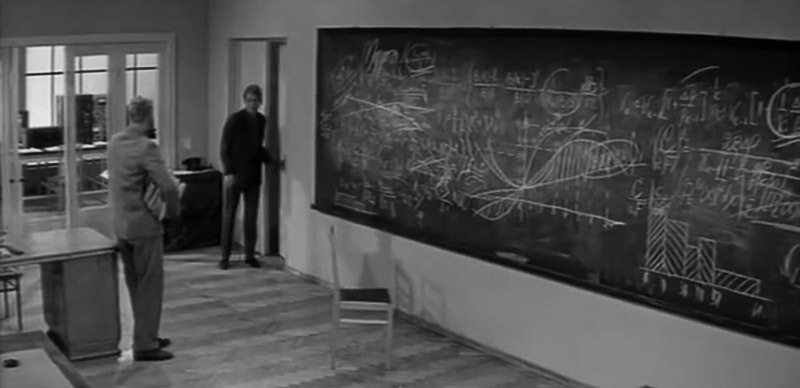

«Гиперболоид инженера Гарина» (1965)

Фото: кадр из фильма "Гиперболоид инженера Гарина" (1965)

Вроде бы экранизация романа Алексея Толстого и не пропагандирует напрямую значимость инженерного труда. Зато большое внимание уделяется нравственной стороне дела. Не будет тебе счастья, если мечтаешь о личной славе: присвоишь чужую идею, сбежишь за рубеж, но все равно тебе каюк — такие долго не живут. И никакой ленинградский угрозыск тебе не поможет. Великолепная актерская работа Евгения Евстигнеева.

«Иду на грозу» (1965)

Фото: кадр из фильма «Иду на грозу» (1965)

Первая экранизация одноименного романа Даниила Гранина. Два друга-физика изучают грозу. Но студенческая дружба дает трещину: один из героев готов пренебречь принципами. Мораль — не ищи легких путей, наши люди так поступать не должны.

«Укрощение огня» (1972)

Неофициальная кинобиография Сергея Королева привлекла к себе повышенное внимание и прославила однажды и навсегда ленинградского артиста Кирилла Лаврова — фильм впервые рассказывал про засекреченное советское ракетно-промышленное производство. Лента согласовывалась на самом верху, в правительстве СССР, и получилась весьма пафосной. Правда, из этого пафоса выпала такая деталь из жизни главного конструктора, как попадание под каток сталинских репрессий.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Один из немногих примеров в советском кино появления в главной роли инженера без явных нравственных проблем и прочих моральных примочек (если не считать мнимого развода с супругой и покупки транзисторов у спекулянта). Шурик Тимофеев в исполнении Александра Демьяненко, конечно, лопух и недотепа. Зато настоящий изобретатель и без убийственно верных речей в кадре. За то и любим до сих пор.

«Выбор цели» (1974)

Фото: кадр из фильма "Выбор цели" (1974)

Фильм рассказывает о советских создателях атомной бомбы во главе с Игорем Курчатовым и Абрамом Иоффе и их заокеанских коллегах — Роберте Оппенгеймере и Вернере Гейзенберге. Ученым, работающим на США, разумеется, плевать на дело мира. А вот наши предаются рефлексиям и с трудом расстаются с идеалами гуманизма — не корысти ради, а из-за капиталистических поджигателей войны.

«Поэма о крыльях» (1979)

Два авиаконструктора, когда-то работавших вместе. Один наш — Андрей Туполев, другой — эмигрант Игорь Сикорский, который, как и его коллега, добился впечатляющих успехов. Но вне родины, как известно, все тоска и тлен. Поэтому в финальной сцене Сикорский выглядит жалким побежденным, ударившимся в религию.

«Призрак» (2015)

Пример из нового российского кино. Федор Бондарчук создал привлекательный образ авиаконструктора, вынужденного бороться за свой проект даже после гробовой доски. Попутно он помогает несуразному подростку избавиться от комплексов и познать жизнь. Лента, лишенная идеологического фарша, имела определенный успех у зрителя и представила технического специалиста в позитивном контексте.

Итак, мы видим, что в подавляющем большинстве случаев отечественное кино подходило к проблеме серьёзно, живописуя тернии непременных лишений, производственных тягот и нравственных мук. По непонятным причинам совсем нет наших картин, делающих привлекательным образ айтишника (не принимать же во внимание ленту 2006 года «Хоттабыч» с главным героем-хакером). Не то в Голливуде: любой мало-мальски завалящий блокбастер сам по себе является гимном новым технологиям и людям, ими владеющим. Навскидку несколько названий: «Назад в будущее», «Газонокосильщик», «Пароль «Рыба-меч», «Внутреннее пространство», «Пираты Силиконовой долины», «Социальная сеть». На подходе байопик «Стив Джобс» с Майклом Фассбендером в роли отца-основателя Apple. Акцент — на успех, заслуженные почести и приятное окружение: расхожей стала фраза о том, что если вашим коллегой окажется специалист по ядерной физике, то это, скорей всего, будет длинноногая чаровница с внушительным бюстом и в облегающем недлинном одеянии. Стоит ли после этого удивляться успехам профориентации по-американски?

Наверное, именно голливудские приёмы стоит перенять российским творцам, которые будут выполнять наказ президента. Но, думается, в озвученной стратегии стимулирования инженеров и айтишников изначально допущена досадная ошибка. Пропаганда — это хорошо, но когда еще эти будущие инженеры выучатся! Между тем, космические аппараты отказывают на взлете уже сейчас, да и военные самолеты падают в шестой раз за шесть последних недель. Видимо, нужны еще какие-то стимулы — дополнительно к хорошему (надеемся) кино.

Евгений Хакназаров, «Фонтанка.ру»

Куда пойти 20–23 февраля: тюльпаны в Ботаническом саду, «Северное солнце» в Царском селе, «детектив» по делу античной статуи и Масленица

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 20 февраля 2026 - Не стало солиста Shortparis Николая Комягина

- 19 февраля 2026 - Стало известно, что будет в новом общественном пространстве на Фонтанке и как оно будет выглядеть

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

- 12 февраля 2026 - «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги Стивена Кинга

- 12 февраля 2026 - Антон Лапенко возглавит загибающийся хоккейный клуб в новом сериале «Седьмой игрок»

Статьи

-

19 февраля 2026, 14:30Заглавная героиня фильма Антона Богданова «Красавица» — реально существовавшая бегемотиха, которую во время блокады выхаживала сотрудница Зоосада Евдокия Дашина. В фильме ее играет Юлия Пересильд, а Красавицу озвучивает Мария Аронова — по несколько сказочному сценарию, бегемота способен слышать контуженный старшина морфлота (Слава Копейкин), отправленный на охрану Зоосада.

-

19 февраля 2026, 21:40В Петербурге и окрестностях готовятся гулять на Масленицу. И если блины уже прочно вошли в меню последних дней, то теперь приближается самая красочная часть праздника — уличное веселье и сожжение чучела Масленицы. Организаторы на разных площадках соревнуются в креативе — а мы можем выбрать, у кого получается убедительнее или оригинальнее.

-

16 февраля 2026, 14:06

-

13 февраля 2026, 14:32