Григорий Козлов: «Мы сделали идеализм нашей творческий позицией»

Сегодня создатель и художественный руководитель театра «Мастерская» Григорий Михайлович Козлов отмечает 60-летие. Как положено мужчине, он построил дом (театральный), родил ребенка (сыну Семену 12 лет), о книге пока только мечтает, но, возможно, книги для режиссера – это его спектакли? Спектаклей Козлов выпускает в последнее время рекордное количество, и они пользуются неизменной популярностью у публики, хотя театр «Мастерская» находится довольно далеко от центра и даже от метро – на правом берегу Невы, на Народной улице.

- Я бы хотела попросить тебя ответить без ложной скромности, что, как тебе кажется, такое есть в твоем театре, в этой самой «Мастерской», труппу которой составляют три курса твоих учеников, чего при всем разнообразии нашей городской театральной жизни в Петербурге все же не хватало? Почему люди с удовольствием едут в твой театр, расположенный, прямо скажем, на отшибе?

- Знаешь, вот на днях у меня будет праздничный вечер, и я дал ребятам, которые его готовят, диск с моим интервью, которое в свое время – двадцать лет назад – так и не вышло в эфир. Его не пустила цензура: режиссер с длинными волосами, курит… Я не буду называть людей, которые не выпустили. Скажу только, что передача называлась «Бесшумные лидеры». И вот я там говорю, как обычно, очень косноязычно, что вот бы было здорово собрать вместе всех друзей и создать театр. А это были времена «Леса», «Постскриптума» (спектакль «P.S. капельмейстера Крейслера, его автора и их возлюбленной Юлии» по «Крейслериане» и другим произведениям Гофмана – прим.ред.). И последняя фраза, которую я произнес, была: «Да какие наши годы!»

Художественный руководитель петербургского театра "Мастерская" Григорий Козлов

Фото: Пресс-служба театра "Мастерская"

- В том смысле, что все еще впереди, просто время для театра еще не наступило?

- Да. Но годы шли, я выпускал один курс, потом другой, с театром ничего не получалось, поскольку в России механизма появления новых театров нет. А я всем своим студентам все время говорил: «Мы строим театр». Наконец, я отчаялся, что театр когда-либо появится, решил больше не врать ученикам и сказал своему новому, уже третьему по счету курсу: «Мы не создаем никакой театр, мы просто учим вас профессии и всё». И вдруг о нас стали писать и говорить, возникла какая-то удивительная атмосфера, появилась группа поддержки – и я понял, что у нас есть шанс создать что-то своё. Наш директор Миша Барсегов в то время тоже ушел из театра и искал работу – он посмотрел «Старшего сына» и сказал: «Да, это моё. Будем бодаться». Люди, которые нас поддерживали, дали нам шанс. И мы его не упустили. Я тогда сказал ребятам: «Вы все талантливые люди, и вы – свободны, но есть возможность быть вместе». И они все предпочли быть вместе. Наша каша заварилась. Правда, долго не было помещения, но когда помещение появилось, я помню, как вы все, критики, задавали вопросы: «А кто сюда поедет?!» А я вам ответил, что, если мы будем честны, то поедут. Так появилась наша «Мастерская». Мне тогда было 55 лет. И я ни в коем случае сейчас не сравниваю, просто очень люблю – когда у Петра Наумовича Фоменко появился театр, он сказал: «А вот сейчас началось счастье». Вот с этим ощущением мы и живем уже пять лет.

- А можешь все-таки сформулировать, какую незанятую нишу заполнил твой театр «Мастерская», ставший почти сразу очень любимым у зрителей?

- Я могу сказать, но это будет нескромно…

- Я думаю, в юбилей можно позволить себе быть нескромным.

- Наверное, петербургским театрам не хватало двух вещей: душевности и скорости существования вместе. Ну, это как в спорте: «Барселона» играет в футбол быстрее всех. Ребята умеют думать вместе очень быстро и легко. Любой концепт, каркас мы завуалируем жизнью – стремительно. Это не значит, что спектакли все имеют один стремительный ритм. Вот «Идиот» – один из первых наших спектаклей – помнишь, как там долго длинная мысль тянется, течёт, и ребята это делают с наслаждением, со вкусом, и зрителей это завораживает…

- …и Независимую актерскую Премию Стржельчика спектакль, конечно, неспроста получил. Алиса Фрейндлих и вдова Стржельчика, Людмила Шувалова тогда приняли решение наградить сразу трех исполнителей роли князя Мышкина.

- Да, это было счастье, о котором мы и не мечтали.

- То есть, ты считаешь, что на театральных сценах города маловато душевной теплоты?

- Да, но эту теплоту не надо путать с той пошлостью, фальшью, с теми «розовыми очками», которые иногда в театрах актеры и режиссеры надевают сами и предлагают надеть зрителям. Это надо обязательно разделить. У нас эта человеческая теплота проявляется достаточно органично и довольно жестко. Почему, например, наш «Старший сын» так понравился режиссеру Климу, довольно суровому в отношении любого вранья на сцене? Потому что главный герой, Сарафанов – несчастен и одинок, его бросила жена, он остался один с двумя детьми, но при этом он верующий человек, он пытается сочинять музыку, пусть это не совсем у него получается…

Григорий Козлов на репетиции

Фото: Пресс-служба театра "Мастерская"

- Ты хочешь сказать, что он – идеалист, и это – не порок?

- Да, вот кто-то сейчас будет смеяться, но, я уверен, что на таких, как Окуджава, Давид Самойлов, Александр Володин, режиссер Туманишвили держалась наша российская духовная история. Вот этот их идеализм, мне кажется, мы и унаследовали, сделали нашей творческой позицией. При этом, мы жизнь видим реально, ничего не приукрашиваем. Вот мы сделали «Дни Турбиных» – и сначала люди на спектакле хохотали, но пришел день, когда началась война на Украине – и всё изменилось. Сейчас в зале в отдельные моменты стоит гробовая тишина. Потому что эти типы людей – бегущий и бросающий страну гетман и многие другие – они-то как раз остались неизменными и узнаваемыми. И мужество Алексея Турбина, который не повел мальчиков на смерть, – это тоже мужество идеалиста. Для меня он – герой.

- Скажи, пожалуйста, а то, что ты для постановок выбираешь сюжеты, которые в позднесоветские времена, во времена твоей молодости были удачно экранизированы, часто демонстрировались по телевизору, который тогда никто не называл «зомбоящиком», и были очень популярны у народа, – это случайность или репертуарная политика? Ты сознательно берешь известные сюжеты и меняешь в них акценты, споришь с прежними концепциями, подчеркиваешь те перемены, которые произошли за полвека в нашем сознании?

- А, знаешь, это очень крутой вопрос. Я не думал про это. Клянусь. Я ведь сейчас и «Утиную охоту» буду делать. И я действительно меняю акценты довольно серьезно. Ну вот, например, «Тихий Дон» – это же одно из главных произведений о судьбе страны в XX веке. «Тихий Дон», «Братья и сестры», «Жизнь и судьба» – и больше я не назову литературных историй такого масштаба. Так вот, когда я «Тихий Дон» читал в детстве – а это был любимый роман моего деда – я и тогда ощущал огромный трагизм, который заложен в романе. Для меня это история о том, как рушится всё исконное, на чем держалась земля. Меня потрясали сцены, где убивают турчанку, где отец насилует дочь – как это только тогда цензура пропустила? Я, кстати, пока вот сейчас ставил «Тихий Дон», понял, почему Сталин так много раз смотрел во МХАТе «Дни Турбиных»: ему не хватало таких людей, которых он же сам и уничтожил. Он в театре и через тех героев, которых играли молодые артисты МХАТа, общался с духами убитых им людей.

- Как генерал Хлудов в «Беге» продолжает говорить с вестовым Крапилиным, которого повесил и который его преследует?

- Да, именно. Я, кстати, когда еще молодым педагогом ставил со студентами отрывок из «Бега» – тот, где Голубков приходит и кричит на этого ужасного Хлудова, о жестокости которого ходили легенды, – я подумал, что Хлудов в тот момент уже хотел свести счеты с жизнью, но в лице Голубкова увидел любящего человека, и, как Мефистофель за Фаустом, пошел охранять его. Булгаков идеально владел немецкой культурой, и, наверняка имел ввиду этот сюжет.

- Поскольку у тебя юбилей, и мы подводим некие итоги, не могу не вспомнить другую твою театральную команду, давнюю, команду тюзовского «Преступления и наказания»: Ивана Латышева, Дмитрий Бульбу, Алексея Девотченко, Марину Солопченко, Марию Лаврову, Александра Строева. Я отлично помню, как мы с тобой стояли за последним рядом, потому что сесть, конечно, было негде, и смотрели этот четырехчасовой спектакль в десятый или двадцатый раз, не замечая, как проходит время. Та твоя команда тоже была фактически готовым театром – очень жаль, что тогда не сложилось. Скажи, что общего у той твоей команды и у этой, что их связывает, что разделяет?

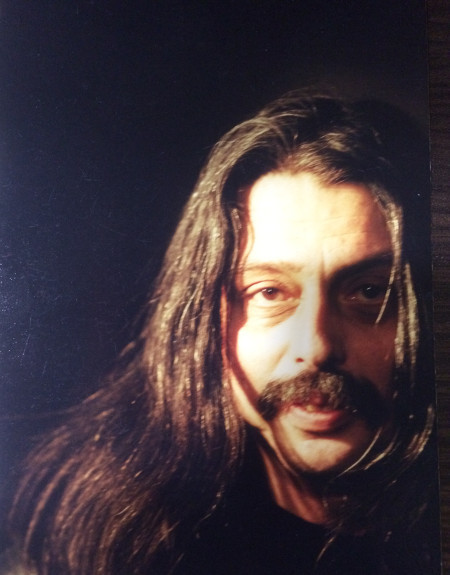

Григорий Козлов, 90-е годы

Фото: Пресс-служба театра "Мастерская"

- Многих, как это ни смешно прозвучит, связывают семьи. Это не секрет, что у меня учится очень много театральных детей, но, я подчеркиваю, что никого из них я не беру по блату. Это, в самом деле, очень талантливые ребята – и актеры, и режиссеры. Наоборот, «детям» приходится даже труднее, им приходится больше других доказывать однокурсникам, что они что-то собой представляют. Например, Митя Егоров, сын Марины Юрьевны Дмитревской два года был у меня вольнослушателем, и когда я его официально зачислил на курс, вопросов по поводу его творческой состоятельности ни у кого уже не оставалось. У меня много «детей»: Поля Сидихина, Поля Воробьева, Аня Арефьева. Сейчас они уже известны всему городу. Что плохого ты можешь о них сказать?

- Действительно, ничего плохого не могу. Слежу за ними с большим интересом. А нет у тебя идеи позвать «стариков» – артистов из той, первой команды – поиграть с твоей молодежью в «Мастерской»?

- Я всегда был бы рад их здесь видеть. Действительно, надо будет подумать об этом. А я знаешь, что еще вспомнил – именно про то время, когда мы с тобой стояли за последним рядом и смотрели «Преступление»? Это же было время, когда из ТЮЗа выгоняли моего и твоего большого друга Толю Праудина – и вы думали, что я хочу занять его место, и проверяли меня на вшивость. А я всегда подписываю письма в защиту своих коллег, даже если они не мои друзья.

- Да уж, история с увольнением Праудина была мерзкая. И чиновники петербургские проявились в ней во всей красе. Уверена, что тот застой, в который погрузился петербургский театр лет на десять после изгнания Праудина из ТЮЗа, отчасти спровоцирован и той некрасивой историей – то, какими методами действовали представители власти, напомнило мне самые черные страницы отечественной истории.

- А у нас поколение-то неплохое и, действительно, мало кто проявился в Петербурге. Распался театр «Фарсы» Вити Крамера, уехал из города Леша Янковский…

- …замечательно талантливый Гриша Дитятковский не сделал в Петербурге и половины того, что мог. Вот только сейчас наверствает.

- Да, это правда. Но жизнь есть жизнь, с ней сложно спорить. Все случается тогда, когда должно случиться. Например, мне Кирилл Юрьевич Лавров, которому я очень благодарен, не раз предлагал создать студию при БДТ, и Темур Чхеидзе был настроен очень позитивно, но я не был готов. И вообще я убедился, что для меня возможно начинать строить театр только с нулевого уровня. Хотя я прекрасно понимаю, что условия бывают разные, и Товстоногову пришлось пройти другой путь: прийти в театр и начать коллекционировать актеров, создавать свою команду. Мне ближе путь, по которому пошли Вахтангов, Ефремов, Любимов, Петр Наумович Фоменко, Женовач – создавать театр, начиная от школы, от студенческой скамьи.

- Поэтому у тебя не сложилось в ТЮЗе, куда ты все-таки пришел как главный режиссер?

- Да, отчасти как раз поэтому. Потому что там встал вопрос компромиссов, на которые я не мог пойти. Знаешь, вот я прихожу с утра сюда, в свой театр – и получаю удовольствие от всего: от проблем, от репетиций, от общения с любым сотрудником. Иногда проблемы случаются такие, что думаешь: всё, надо уходить на пенсию, но тут же идешь на репетицию, что-то начинает получаться и…

- И ты, как король в «Золушке», говоришь: «Ну, так и быть, остаюсь на престоле».

- Да, примерно так и бывает.

Художественный руководитель петербургского театра "Мастерская" Григорий Козлов

Фото: Пресс-служба театра "Мастерская"

- А случались ли в связи с появлением у тебя своего театра проблемы, которых ты не ожидал или которые трудно было разрешить?

- Был период, когда ребят так активно снимали в кино, что мы не могли заниматься процессом.

- То есть, ты никому не запрещал сниматься?

- Я ничего не запрещал. Им же надо содержать семьи – это понятно. В общем, был такой период, когда я не знал, что делать, но он как-то сам собой в один момент закончился. Я убежден, что хороший артист всегда предпочтет театр. Сейчас ребята научились соединять театр и кино, как когда-то это прекрасно умели артисты БДТ товстоноговской гвардии: Копелян, Лавров, Стржельчик.

- Но при этом твой театр существует в таком сумасшедшем ритме, что за премьерами просто не уследить. Сколько спектаклей в сезон ты выпускаешь? И где ты берешь на них деньги?

- Ну, выпускаю не только я. Много ставят мои ученики: Галя Бызгу, Катя Гороховская, Рома Габриа. И получается, что актеры, которые только что закончили институт, играют по пять-шесть больших ролей. Мне кажется это очень правильным – что молодой человек проживает много жизней. Не всё бывает одинаково удачно, но этот опыт должен быть, он незаменим.

- Про актеров – понятно. Согласна совершенно. Думаю, что большинству наших молодых артистов – да и не очень молодых – не хватает именно занятости, нескольких новых ролей в сезон, того ритма, в котором твоя «Мастерская» живет. Но ты и с приглашенными режиссерами довольно отважно себя ведешь. Вот как ты, например, рискнул дать Роману Габриа поставить «Гамлета»?

- Когда он только поступил ко мне на курс, уже было понятно, что он – режиссер, хотя он и актер отличный: прекрасно сыграл Тузенбаха в «Трех сестрах». И по природе он – поэт. Я не сомневался, что у него всё получится.

- Остался традиционный вопрос про планы. Скажешь два слова?

- Тот же Габриа будет делать «Гулливера». А сейчас он делает историю про Ленина, про любовный треугольник с Крупской и Инессой Арманд. Пьесу они с актерами сочиняют сами, я смотрел отрывки – это безумно смешно. Я поставлю «Тартюфа», «Антигону» Софокла и «Утиную охоту».

- А кто Зилов? Товстоногов, как известно, не стал ставить эту пьесу, потому что в своей прекрасной, селекционированной труппе не нашел Зилова.

- У нас Зиловым будет Женя Шумейко, лауреат, между прочим, твоей премии «Прорыв». Что касается еще планов, то Наташа Лапина поставит «Письмовник», Саша Клодько – «Носорогов» Ионеско. Да, и еще есть «Молодая гвардия», которую выпустят Максим Диденко и Митя Егоров.

- Гриша! Это же космические планы! А ты так и не ответил на вопрос, где ты деньги-то берешь на их осуществление. Хотя, возможно, этот вопрос надо задать директору Барсегову?

- Нет, я могу ответить. У нас не такие дорогие постановки. Это же вопрос приоритетов. Для меня важнее не сценографические изыски, а реализация артистов и режиссеров.

Жанна Зарецкая, «Фонтанка.ру»

Куда сходить 13 — 15 февраля: валентинки на льду, праздник уличной музыки и «Человеческий голос» в БДТ

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

- 12 февраля 2026 - «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги Стивена Кинга

- 12 февраля 2026 - Антон Лапенко возглавит загибающийся хоккейный клуб в новом сериале «Седьмой игрок»

- 10 февраля 2026 - Вышел первый трейлер «Рождения империи» михалковской студии «ТРИТЭ»

- 07 февраля 2026 - Скончался музыковед, главный редактор газеты «Мариинский театр» Иосиф Райскин

Статьи

-

05 февраля 2026, 16:37

-

03 февраля 2026, 19:12

-

02 февраля 2026, 15:57

-

01 февраля 2026, 01:53