«Глобус». Механизм рождения нации

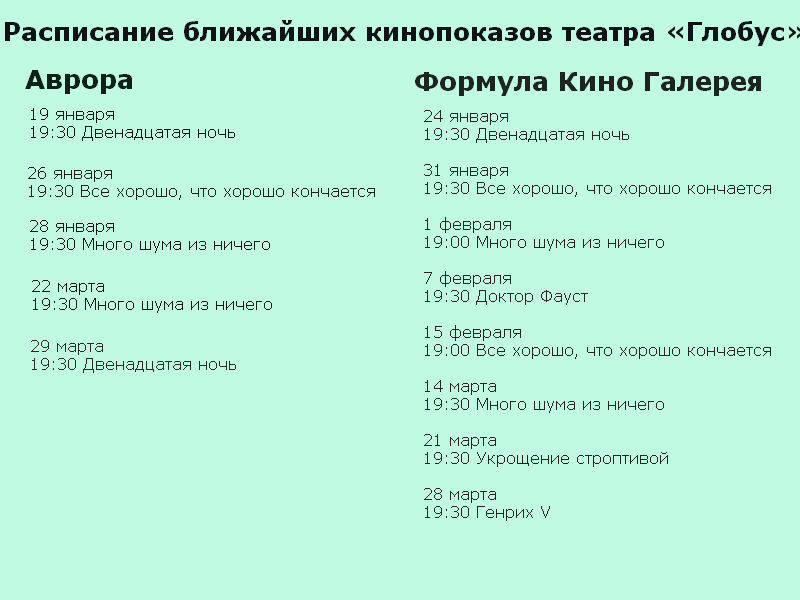

В Петербурге продолжаются кинопоказы спектаклей лондонского театра «Глобус», приуроченные к юбилею Уильяма Шекспира (расписание ищите в конце статьи). В программе пять шекспировских пьес и «Доктор Фауст» Кристофера Марло. Это редкая и необыкновенно ценная возможность оценить не только происходящее сегодня на британской сцене (а «Глобус», несмотря на все свои игры в стилизацию, не может не быть современным театром), но и вполне насладиться «театром для людей» — в его легендарной и едва ли не самой универсальной форме.

«О, если б муза вознеслась, пылая

На яркий небосвод воображенья,

Внушив, что эта сцена – королевство,

Актеры – принцы, зрители – монархи!» — сказано в прологе к «Генриху V». Сцена нынешнего «Глобуса» — это, разумеется, «уже не то» королевство, не тот «Глобус», каким он был во времена Шекспира. Исторический «Глобус» был закрыт и снесен пуританами в 17 веке (да и он, восстановленный после пожара, строго говоря, был не совсем «тот»). Английская публика каким-то чудом долго обходилась без этого театра, но в семидесятых годах XX века группа энтузиастов во главе с актером Сэмом Уэнамейкером взялась за его возрождение. В 1997 году появился новый «Глобус». Почти на том же самом месте, что и прежний. Почти такой же: деревянный, трехъярусный, со стоячим партером, окружающим с трех сторон сцену. Правда, приняты меры противопожарной безопасности, устроено современное освещение, театр вмещает примерно половинное количество зрителей (в шекспировском «Глобусе», говорят, помещалось три тысячи человек). Апологеты аутентичности могут придраться и к расположению колонн, но стоит ли – ведь главный театральный элемент полностью аутентичным не будет никогда: мы никогда доподлинно не узнаем, как Ричард Бербедж играл «Гамлета». И даже если бы и узнали во всех подробностях – не имело бы никакого смысла это повторять. Время – неотменимый шекспировский персонаж. Так что придется смириться с тем, что это «не тот «Глобус»». И сделать это вообще-то совсем не трудно.

Потому что это тот самый «Глобус».

Потому что в этом театре бережно и отважно сохранено то единственное, что и стоило сохранить (не считая, разумеется, классического репертуара) – взаимоотношения актеров и публики. Они продиктованы архитектурой, разумеется, но все их универсальное остроумие вполне раскрывается только во время спектакля. Можно до бесконечности упражняться в снисходительности по отношению к «Глобусу» — «развлечению для школьников и туристов» — как это иногда позволяет себе делать черт знает чем гордящаяся российская публика, которую, строго говоря, в отечественном театре давно никто не уважает (и поделом), но на самом деле «Глобус» позволяет и даже заставляет создателей спектаклей решать исключительно занятные эстетические задачи. Просто не обязательно те, что обычно.

Непосредственная близость стоячего, находящегося все время в движении партера (это куда сильнее, чем любая интимность малой сцены) диктует непременные выходы на авансцену, симметричность мизансцен (иначе какая-то часть публики сможет любоваться только на спины актеров), проходы сквозь публику, провоцирует на личный контакт актеров с отдельными зрителями. Это простые правила, но, следуя им, каждый режиссер придумывает что-то свое; старинный «формат» лишь подстегивает воображение тех, у кого оно имеется, и худо-бедно структурируют мысль тех, у кого с этим туго. Но самое главное заключается в том, что «Глобус» диктует актерам особый способ игры. Шекспир становится не предлогом для декламации (самая простодушная часть, к примеру, российской публики, до сих пор воспринимает классические тексты именно так), а поводом поговорить с людьми.

Оригинальность режиссерской интерпретации неизбежно отходит на второй, если не на третий план – слишком уж много «соавторов» у спектакля: концепция не просто «лежит в зрительном зале» (который здесь лишь в редкие – но поистине драгоценные минуты становится единым организмом, в отличие от театра со сценой-коробкой), эта концепция ежеминутно находится (и/или теряется) в напряженном диалоге персонажей с любым случайно выбранным отдельным зрителем. Именно способностью к импровизированному диалогу (не на уровне текста, разумеется, а на уровне эмоций, оценок) и отличаются актеры «Глобуса». Каждый из них должен убедить любого случайного зеваку в партере, что именно он – прав, что именно его жизнь, мысли, чувства должны быть особенно дороги зрителю. Хватать публику приходится быстро, держать жестко, менять ритм непредсказуемо, на любой вздох и шорох реагировать бесстрашно и остроумно. И при всем этом ни на минуту не выходить за границы персонажа и текста. Английские актеры (даже средние) все это умеют. Тут невозможно не вспомнить, скольким обязана английская сцена (и манера актерской игры) школярам из судейских, упражнявшихся в любительских театральных представлениях ради будущих юридических побед. «Колеблющихся присяжных» в партере не остается. Но уж когда это сборище ничем не ограниченных индивидуальностей начинает дышать в унисон – значит, герои на сцене действительно сказали и сделали нечто стоящее. «Глобус» так уж устроен, что не может не напоминать о главном, вероятно, предназначении театра – быть механизмом рождения нации.

Ангел и Демон рвут на части Фауста, и тот взывает к публике, дабы она разрешила его сомнения. Обаятельнейший король Генрих V (прелестно исполненный Джейми Паркером в умном и точном спектакле нынешнего руководителя «Глобуса» Доминика Дромгула) скорехонько вербует в партере лучников для битвы под Азенкуром, и его знаменитый монолог о «дне святого Криспиана» действительно становится всеобщим переживанием. Стивен Фрай – Мальволио и Марк Райленс в роли сумасбродной графини Оливии в «Двенадцатой ночи» (дама получилась «вся такая непредсказуемая») добиваются зрительского расположения изощренной иронией, Чарльз Эдвардс и Ив Бест в «Много шума из ничего» просто не справятся с любовной историей Бенедикта и Беатриче, если им сию минуту не поможет публика. Это тонкая игра, далекая от топорного простодушия детских утренников, – вопрос о том, кто на самом деле управляет шекспировскими персонажами, открыт ежесекундно. И зритель, каждый раз получающий немедленный ответ на свою реакцию, уверен, что все происходит так, как он решил (как уверен в этом простак Слай, ради которого разыгрывается «Укрощение строптивой»). В этом и заложен трюк. Потому что решает актер.

А если он решит не так, как решил Шекспир, то ему, актеру, придется тут же передумать.

Лилия Шитенбург, специально для «Фонтанки.ру»

Остап Бендер с ракеткой: Тимоти Шаламе обыгрывает всех в драмеди «Марти Великолепный»

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 15 января 2026 - Директор РНБ анонсировал конференцию по истокам геноцида советского народа и выставку фейков о России

- 15 января 2026 - «Павловск» рассказал о сделанном музею роскошном подарке и приглашает посмотреть

- 14 января 2026 - В «Царском Селе» зацвели сирень и миндаль: посетителей ждут Мадам Лемуан и Танюша

- 14 января 2026 - РНБ к 9 мая откроет в новом здании «блокадный кабинет»

- 14 января 2026 - РНБ создала научно-практический центр консервации в условиях катастроф

Статьи

-

14 января 2026, 12:59Александр Кузьмич Гомулин (1876 — после 1940) был известным петербургским-ленинградским букинистом и антикваром. В царское время в его магазинах регулярно проходили обыски с конфискацией книг революционеров, а при советской власти Гомулина ссылали в Северный край. При этом Гомулин был человеком с большой волей к жизни и любовью к своему делу; в жесточайшие «исторические времена» он сохранил не только профессию, но и уникальную коллекцию печатной графики. Именно её показывает на выставке Музей истории религии — и это настоящее сокровище. Историю самого Гомулина музей тоже рассказывает впервые: сведения о книжнике кураторы собирали по крупицам около семи лет.

-

07 января 2026, 23:20

-

05 января 2026, 20:28

-

02 января 2026, 21:05