Весь этот цирк: 9 фрагментов новой выставки в Русском музее

Музейные залы – храм для любого человека культуры. Мир цирка тоже обладает сакральностью, но своей – совсем особой. Эти пространства пересекутся в корпусе Бенуа. Что из этого получится, мы узнаем 17 марта, когда здесь откроется выставка «Цирк».

Без удивленно поднятых бровей не обойдется: изображения клоунов, акробатов и гимнастов – не самая очевидная цель для посетителей художественного музея. Тем не менее, цирковой мир и его люди составляли предмет пристального интереса самых разных мастеров – от Врубеля, Семирадского и Виктора Васнецова до Зураба Церетели и Михаила Шемякина.

Организаторы выставки взяли на себя труд систематизировать подборку тематических работ как из коллекции Русского музея, так и из собраний ряда российских музеев и галерей, а также частных коллекционеров, и в итоге получилось замечательное событие. Пусть далеко не всегда с безоблачной, радужной атмосферой, но ведь и цирк – это не только радостный смех.

Пытаясь рассказать про новый проект Русского музея, я выбрал девять наиболее атмосферных, на мой взгляд, работ.

Михаил Ларионов, «Акробатка» (1912-1913)

1913 год. В московском издательстве Кузьмина и Долинского выходит поэтический сборник «Помада». Культурные круги российских столиц в ажитации: стихи Алексея Кручёных оформлены такими лапидарными, ни на что не похожими работами художника Михаила Ларионова – не упустить бы экземпляр! Опасения были небеспочвенными: хотя свет увидели 480 экземпляров «Помады», она очень скоро стала редкостью и по сей день является одним из самых дорогих изданий русского книжного авангарда.

Сборник украшала черно-белая иллюстрация – и эта «Акробатка», действительно, для беглого взгляда стала ни на что не похожей – в прямом смысле.

Но на выставке можно увидеть раскрашенную авторскую литографию, которая делает заложенные художником смыслы более доступными для публики и свидетельствует о полном праве Ларионова на звание одного из лучших российских авангардистов и о новой эстетике, которую он исповедовал своей графикой.

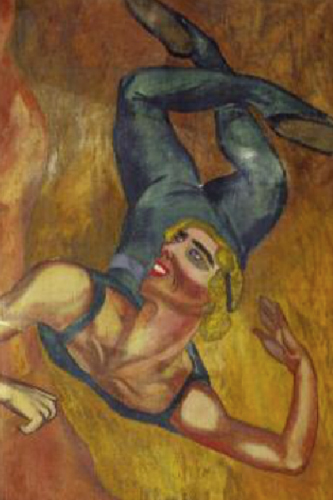

Надежда Лермонтова, «Прыжок» (1910-е)

Очень недолго прожившая художница приходилась внучатой племянницей тому самому Лермонтову. Неоднократно участвовала в выставках «Мира искусств», ученица Бакста. Ее картины – редкость, иногда появляются на аукционах, в последний раз это случилось в 2011 году. Также сохранились сведения о ее работе в качестве театрального художника.

В «Прыжке» Лермонтова играет цветовыми пятнами, «ломает» фигуру акробатки, наделяет героиню нарочитой жестикуляцией. Безусловно, у этой работы свой ярко выраженный темперамент, который поможет внимательному зрителю на раз считать очередную цирковую историю.

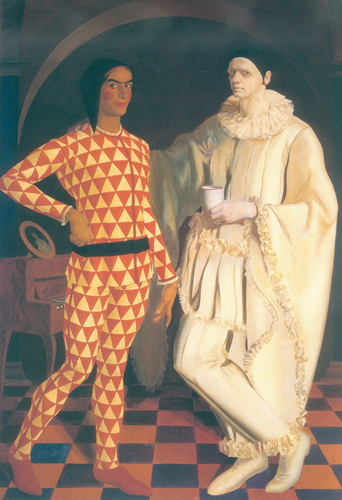

Василий Шухаев, Александр Яковлев, «Автопортреты» (1914)

Один из наиболее известных портретов из коллекции Русского музея изображает двух старинных друзей в образах Арлекина (Яковлев) и Пьеро (Шухаев). Картина написана на острове Капри, а четырьмя годами раньше художники сыграли своих персонажей в петербургском театре «Дом интермедий», где Мейерхольд поставил пантомиму «Шарф Коломбины». Арлекин и Пьеро являются полными противоположностями, но судьба обоих художников, чьи судьбы разошлись в 1935 году, сложилась одинаково невесело.

Александр Яковлев, не только известный художник, но и путешественник (за его плечами маршруты по США, Мексике, Китаю, Японии, а также участие в экспедиции фирмы «Ситроен» по экваториальной Африке), в 1938 году в возрасте 50 лет умирает в Париже во время операции по поводу рака желудка. Василий Шухаев прожил дольше – его жизненный путь окончился в 1973 году, в 86 лет. Но до этого были возвращение в СССР в 1935 году и недолгая милость коммунистических властей, окончившаяся обвинением и Шухаева, и его жены в шпионаже.

Борис Иогансон, «На арене цирка» (1914)

Мимо этой картины трудно пройти. Мы привыкли видеть в Борисе Иогансоне одного из «основателей» социалистического реализма. При упоминании его имени перед глазами тех, кто успел закончить школу в советские времена, встают хрестоматийные «Допрос коммунистов», «Рабфак идет» и, конечно же, «Выступление В.И.Ленина на 3-м съезде комсомола».

Но все начиналось гораздо менее идеологично. Во время написания «На арене цирка» Иогансону всего 21 год, юноша еще только ищет свой путь в искусстве. Пока люди в кожанках решительно не вошли в творчество художника, Борис Иогансон набросал эскизы к «Евгению Онегину», за что удостоился отдельной премии. Что любопытно, существует еще одна картина Иогансона, посвященная цирку – с тем же названием, что и первая.

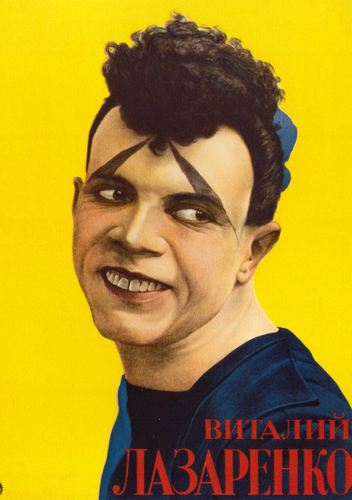

Неизвестный художник, «Виталий Лазаренко» (20-е годы)

Только архаичный шрифт выдает солидный возраст этого рекламного плаката. Подобный типаж вполне мог появиться на рубеже восьмидесятых – начале девяностых. Между тем перед нами одна из безоговорочных цирковых звезд дореволюционного российского и довоенного советского цирка.

Виталий Лазаренко был клоуном-акробатом. В 1914 году он прославился исполнением сальто-мортале в прыжке через трех слонов. Чуть позже он был арестован за сатиру на Григория Распутина – артисту не позволили даже снять клоунский костюм.

И в советском цирке Лазаренко был на коне – для него писал его друг Владимир Маяковский, артист давал многочисленные представления в частях Красной армии, в частности на Халхин-Голе. Скончался на пике карьеры в 1939 году от скоротечной болезни.

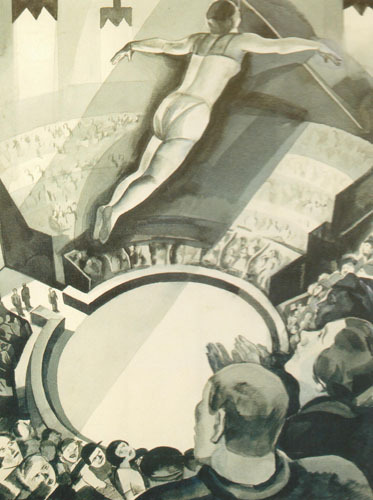

Рудольф Френц, «Цирк» (середина 20-х)

Еще одна история о превращении художника в бойца на идеологическом фронте. В послужном списке Френца есть и пейзажи, и городские виды, и жанровые сцены. Но, обратившись к батальному жанру во время Первой мировой, художник и после революции не отходит от военной темы – просто герои стали другими. Тем не менее, среди таких сюжетов, как «Взятие Зимнего дворца», «Штурм Кронштадта», «М.Фрунзе руководит переправой через Сиваш», находится место и сюжетам из мирной жизни. «Цирк» Рудольфа Франца переносит нас в эпоху конструктивизма: нарочитый геометризм, лаконичность и четкость линий, мощная энергетика светотени передают напряжение зрителей и «свободное парение» гимнастки.

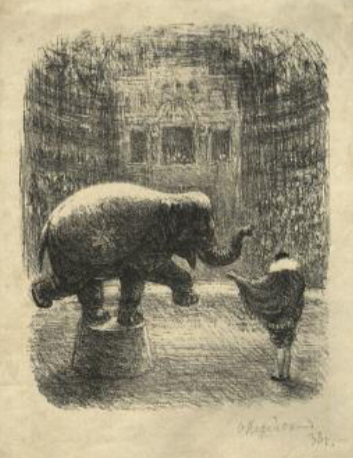

Орест Верейский, «Юрий Дуров и слониха Лиля» (1938)

Один из ведущих советских графиков, известный широкой аудитории по иллюстрациям к поэме «Василий Теркин», не прошел мимо родного Ленинградского цирка. Именно там состоялось представление дрессировщика из знаменитой цирковой династии, отца знаменитой Натальи Дуровой, и его подопечной, всеобщей любимицы Лили. Популярность слонихи, говоря современным языком, зашкаливала.

Про нее дети даже писали изложения. «Простудилась Лиля. У нее ангина. Лечили слониху чаем с малиной. Делали уколы. Дуров кутал больную попонами». Это текст из типового пособия для учителя начальных классов.

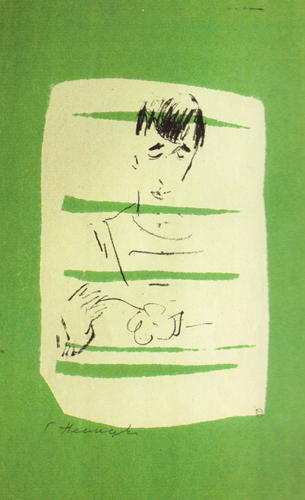

Герта Неменова, «Леонид Енгибаров» (около 1960)

Эта ленинградская художница – самый настоящий мост, связующий дореволюционное и советское изобразительные искусства. Ученица Петрова-Водкина и Фернана Леже, водившая знакомство с вышеупомянутым Михаилом Ларионовым и его женой, тоже знаменитой художницей Натальей Гончаровой, а также с Пабло Пикассо, известна своими театральными и цирковыми сериями работ, а также портретами выдающихся деятелей культуры.

Перед нами лаконичнейший рисунок, непостижимым образом передающий суть неофициального титула Леонида Енгибарова – «клоун с осенью в сердце». Теперь мало кто помнит его слова (термин «изречения» здесь никак не подходит), а ведь в них – главное.

«Чистая душа – вытирайте ноги». «Уходя, не гаси свет в чужой душе». «Как одиноко фонарю на улице. Подойди к нему. Вдвоем будет легче». И вот это вот, про расставание: «Я войду в последний вагон, чтобы быть хоть немного ближе к тебе». Про его раннюю смерть говорить не будем – очень грустная история. Лучше всмотреться в замечательную работу Герты Неменовой.

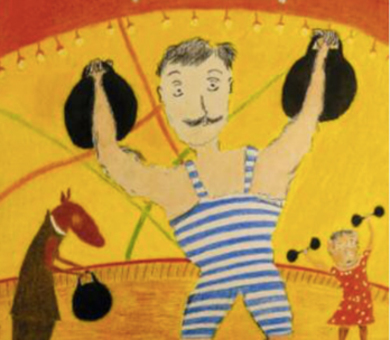

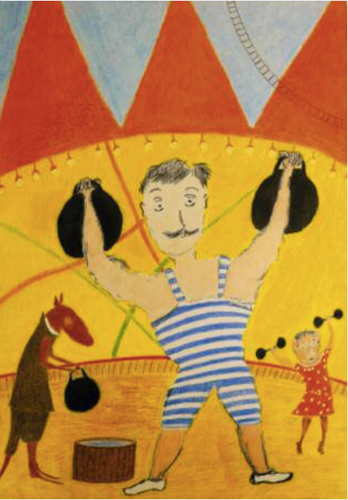

Александр Войцеховский, «Силач» (2013)

Но все-таки цирк – это в первую очередь смех и радость. Поэтому закончу обзор работой бывшего врача скорой помощи, а ныне петербургского художника Александра Войцеховского. Материалы он использует детские – цветные карандаши, акварельные краски, гуашь. И у его рисунков настроение такое же детское и солнечное. «Цирк любит нас, он в нас влюблен», поется в известной песенке. И на выставке в Русском музее вы поймете, что это святая правда.

Евгений Хакназаров, «Фонтанка.ру».

Куда пойти 20–23 февраля: тюльпаны в Ботаническом саду, «Северное солнце» в Царском селе, «детектив» по делу античной статуи и Масленица

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 20 февраля 2026 - Не стало солиста Shortparis Николая Комягина

- 19 февраля 2026 - Стало известно, что будет в новом общественном пространстве на Фонтанке и как оно будет выглядеть

- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»

- 12 февраля 2026 - «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги Стивена Кинга

- 12 февраля 2026 - Антон Лапенко возглавит загибающийся хоккейный клуб в новом сериале «Седьмой игрок»

Статьи

-

19 февраля 2026, 14:30Заглавная героиня фильма Антона Богданова «Красавица» — реально существовавшая бегемотиха, которую во время блокады выхаживала сотрудница Зоосада Евдокия Дашина. В фильме ее играет Юлия Пересильд, а Красавицу озвучивает Мария Аронова — по несколько сказочному сценарию, бегемота способен слышать контуженный старшина морфлота (Слава Копейкин), отправленный на охрану Зоосада.

-

19 февраля 2026, 21:40В Петербурге и окрестностях готовятся гулять на Масленицу. И если блины уже прочно вошли в меню последних дней, то теперь приближается самая красочная часть праздника — уличное веселье и сожжение чучела Масленицы. Организаторы на разных площадках соревнуются в креативе — а мы можем выбрать, у кого получается убедительнее или оригинальнее.

-

16 февраля 2026, 14:06

-

13 февраля 2026, 14:32