Лауреат «Нацбеста» Сергей Носов: «Репутация хорошего человека писателю вредит»

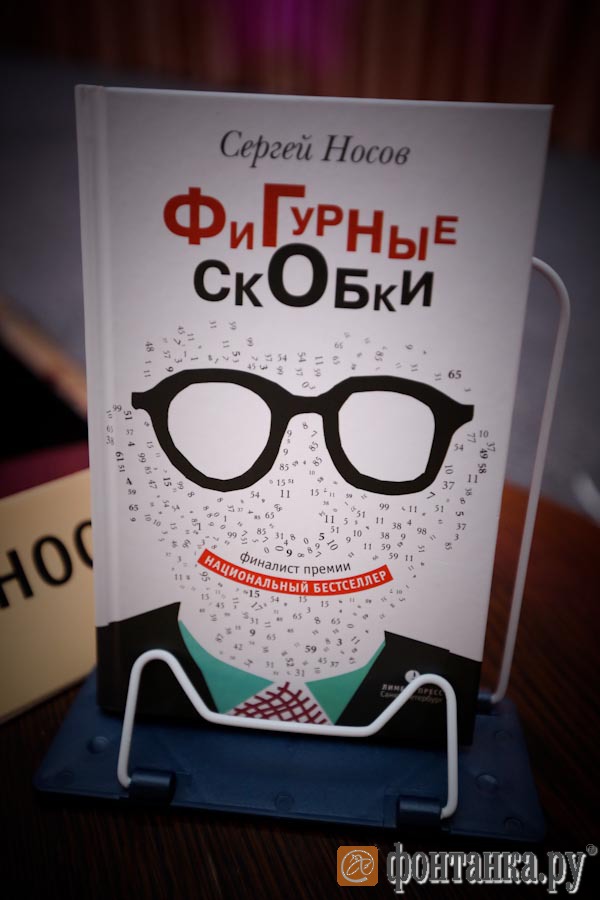

Петербургского писателя Сергея Носова до сих пор нередко путали с советским классиком, автором «Незнайки на Луне» Николаем Носовым. Есть шанс, что теперь недоразумения прекратятся, поскольку наш Носов наконец-то проснулся знаменитым. 7 июня ему вручили премию «Нацбест» за роман «Фигурные скобки». Должен ли хороший писатель быть подлецом? Как рождаются герои нашего времени? Почему с Достоевским можно выпить, а с Чеховым – нет? Рассуждения об эволюции, Вселенной, математике и поездке автостопом в Новосибирск также не остались за скобками.

– Сергей Анатольевич, вы – азартный человек? Любите соревноваться за премии, получать их?

– Нет у меня такого снобизма, чтобы испытывать какие-то фобии по отношению к премиям. Премия – приятная штука, если ее дают. Не дают – тоже хорошо.

– Даже попасть в шорт-лист «Нацбеста» – уже почетно.

– Почетно, да. Такой опыт у меня уже был, и это…

– Скучновато?

– …Наверное, я азартный человек. Но тихо-азартный. У меня есть какой-то психологический порог, и, когда я преодолеваю его, чувствую азарт. А до этого – держусь. Я понимаю Федора Михайловича Достоевского, который мог себя дисциплинировать до какого-то предела, а потом увидит рулетку – и покатилось.

– Сергей Носов – редкий случай, когда сошлись два абсолютно противоположных качества – прекрасный писатель и хороший человек.

– Литературный критик Виктор Топоров ставил нам в упрек положительные качества – мне и Павлу Крусанову.

– А каким должен быть писатель? Расскажите.

– Топоров считал, что он должен быть с червоточиной. Тогда у него будет что-то получаться.

– Бить в морду? Выпивать без закуски? О чем мы говорим?

– Скорее, об уклоне в сторону негодяйства. Репутация хорошего человека писателю вредит. Я не придерживаюсь этих взглядов. Не обязательно быть подлецом, чтобы быть хорошим писателем. Но – всякое бывает. Вообще, что такое «хороший человек»?

– Вы – не только писатель, но и драматург. Ваши пьесы идут в БДТ, к примеру.

– Да, на малой сцене шла пьеса «Берендей». Еще я участвовал, как драматург, в проекте «Алиса» (спектакль Андрея Могучего, поставленный для Алисы Фрейндлих – Прим. ред.).

– Драматург и писатель – такие же разные профессии, как актер и режиссер. В прозе важен сюжет, а в драматургии – диалоги…

– Драматургия, мне кажется, более сложный жанр. Роман пишешь, пишешь, пишешь, и хоть что-нибудь, да выйдет. С пьесой все сразу не ясно – гораздо больше вероятности, что она не получится.

– А еще проблема в том, что пьесу-то надо обязательно поставить.

– Хорошо, когда ставят. Но, бывает, и не ставят. Вот, «Ёлку у Ивановых» Введенского не ставили, не ставили до определенного времени, но этот текст был. Я вообще отношусь к драматургии, как к определенного рода литературе. Главное – чтобы это можно было прочитать. Я хочу, чтобы читатель так же захватывался пьесой, как прозаическим текстом. Если сравнивать пьесу с чем-либо, то по точности языка, по технологии она ближе к поэзии.

– А в чем для вас принципиальная разница между пьесами и романами?

– Когда я что-то хочу написать, я еще не знаю точно, что это будет. Есть смутный образ, а во что он воплотится – не ясно. Но в самом начале, в эмбриональный период, происходит какой-то щелчок, и становится понятно, что из этого получится. Бывает: хотел роман написать, но обрезал, и получилась пьеса – это история про «Берендея». С другой стороны, один из сюжетных ходов пьесы может стать романом.

Как придумать «Фигурные скобки»

Фото: Ксения Потеева

– Ваш последний роман, «Фигурные скобки», – это какой вообще жанр? Вот в пьесе обязательно должен присутствовать жанр, чтобы знать, что мы играем – трагедию, трагикомедию, трагифарс, драму.

– У меня везде какие-то трагикомедии – и в пьесах, и в прозе.

– Там огромный элемент фантастики, нереальный – как можно все это придумать?

– Мне все говорят о фантастике, называют чуть ли не магическим реалистом. Однако я себя ощущаю реалистом. Изображаю жизнь, как она мне видится.

– Действие романа происходит на учредительном съезде иллюзионистов – там есть «микромаги», «макромаги». А вы кто?

– Я – труженик: сижу, пишу. Когда спрашивают: «Кем вы работаете?», никогда не говорю, что писатель. Как-нибудь выкручиваюсь. Говорю, что редактор, «работаю с текстами». Второй вопрос, который обычно после этого задают: «Это вы написали «Незнайку»?».

Как создать «героя нашего времени»

– Вопрос банальный, его я задавала многим вашим коллегам, но не получала внятного ответа. Кто герой нашего времени? И что он делает?

– Это придуманная категория – «герой нашего времени». Есть типажи – их много. А героев писатели отчасти выдумывают. Вот написал Лермонтов Печорина, и вдруг все узнали в этом человеке себя, своих знакомых, вдруг почувствовали, что этот человек выражает общее настроение.

– А была ли героиня нашего времени, кроме Катерины из пьесы «Гроза»?

– Может быть, Татьяна Ларина?.. Литературных типажей было очень много – допустим, девушка какая-нибудь незамужняя романтичная.

– Была ли хоть одна на уровне Онегина и Печорина? Мне кажется, в русской литературе не было.

– …Или русские бабушки – как у Достоевского в «Игроке». Алёна Ивановна чем вам не нравится, которую Раскольников топором шарахнул? Или Сонечка Мармеладова, Настасья Филипповна, Грушенька.

– Герой – это тот, кому подражают, кто нравится, даже вопреки. Россия, несмотря ни на что, выбирает мужчину-героя. У кого бы сформировалась такая любовь к Ленину, если бы не литераторы того времени, например, Зощенко, его не боготворили?

– Ленина, действительно, любили еще при жизни. Михаил Сапего недавно переиздал в «Красном матросе» книжку 1924 года – там изречения детей детсадовского возраста о Ленине. О, это просто надо читать. Миф рождается легко и быстро.

Как выпить с Чеховым и спрятаться от Гоголя

– Вы сами что любите читать? Что у вас лежит сейчас на столе?

– Что лежит на столе – сложно сказать, потому что стол – условный предмет мебели.

– Как же вы тогда пишете?

– Как-нибудь пишу. Но стол тоже есть. В порядке досягаемости у меня находится семнадцатый том Чехова с записными книжками, буквально сегодня перечитал рассказ «Крыжовник». На кухне лежит сборник рассказов «Дублинцы» Джойса – стал перечитывать, читаю один за другим. Из любимых авторов современных – Павел Крусанов: если он напишет что-нибудь, буду читать. Или Александр Секацкий – буду читать его медленно. Кстати, он у меня тоже лежит. На днях перечитывал его очерк «Неспешность».

– С кем из современных писателей вам бы хотелось поспорить?

– Несогласия – сколько угодно, а вот желания спорить у меня ни с кем не было.

– А выпить бы вы с кем хотели?

– Опять те же самые имена – почему нас «фундаменталистами» назвали? («Петербургские фундаменталисты» – группа литераторов, куда входят Крусанов, Носов, Секацкий, Наль Подольский – Прим. ред.) Фундаментально сидим. В «Борее» каком-нибудь. А вообще пить с писателями, по-моему, невесело. Если говорить о классиках, то точно знаю, с кем бы не выпил – с Гоголем. Я бы от него спрятался. Хотя он был шутник, коммуникабельный, но я его боюсь. И Набокова тоже. С Толстым – не знаю: думаю, с ним бы весело было. Он так понятен в своих причудах. А с Достоевским, я думаю, запросто.

– А мне кажется, не сошлось бы. Достоевский был вредным дядькой.

– Ну и хорошо. Он бы что-нибудь говорил, говорил, убеждал бы. С ним можно в поезде встретиться – он такой, демократичный.

– А Чехов?

– Чехова я как-то плохо в жизни понимаю. Он не похож на себя в текстах.

Как не обокрасть реальность

– Чем писатель в жизни отличается от своих текстов?

– Во-первых, писатель фантазирует. Если он пишет от первого лица, то это совсем не значит, что он пишет о себе. Еще вдруг все начинают прототипов искать. И не дай бог там совпадение имени, какая-нибудь деталька откуда-нибудь возьмется – и начинаются обиды.

– Чехов в «Чайке» взял целый эпизод из своей жизни. После чего с ним многие перестали здороваться. Вы так делаете?

– Стараюсь не делать. Хотя литератор, вообще, клептоман. Он все время обворовывает реальность. Но некоторые берут то, что брать нельзя. Я знаю, чего я делать не буду. Не буду писать во вред конкретному человеку – чтобы он прочитал и расстроился. Есть такая манера – брать сюжет из жизни. Вот, Либуркин описывает конкретные пьянки, случаи из жизни конкретных людей. Было ли так на самом деле – вопрос. В выдуманное художественное произведение можно вставить кусок чьей-то биографии, чью-то историю. Это как раз случай Чехова. С другой стороны, зачем это? Можно было обойтись без таких вставок, в принципе. Чехов где-то переходил грань. Для нас Чехов (Носов делает руками широкий жест, показывая, как много классик для нас значит – Прим. ред.), победителей не судят. А кому-то было больно.

– Когда вы пишете, вы видите своих героев? Есть ли у вас картинка? Вы смогли бы нарисовать портрет?

– Я скорее слышу.

– Вы просто радиочеловек!

– Я на радио работал – на «Радио России», в детской редакции, с поэтом Геной Григорьевым. Вообще драматургия именно оттуда и пошла – я стал писать диалоги для актеров. А потом написал, опять же, для радио, пьесу «Дон Педро» в четырех эпизодах. Там про двух пенсионеров.

– Какая ваша книга для вас самая дорогая?

– Есть книжки, к которым более нежно отношусь, чем к другим. Например, сборник рассказов «Полтора кролика». Может быть, потому, что рассказ труднее написать, чем роман, – надо выложиться, он требует большей концентрации, более технологичен.

– А бывает, что пишешь, пишешь – и не знаешь, что там дальше будет?

– У всех по-разному. Кто-то, действительно, не знает. А мне надо, чтобы я вдруг услышал своих героев, и чтобы они начали жить своей жизнью. Я пытаюсь их ограничивать. Я над ними, как существо другого измерения. Если потерять этот контроль, они начнут быть неуправляемыми.

Как доехать до Новосибирска автостопом

– Верите ли вы в чудо?

– Во время презентации «Фигурных скобок» литературовед Борис Аверин говорил о чуде рождения. В книге, действительно, есть рассуждения на эту тему. Мне кажется, что наше воплощение, существование – чудо невозможное! Не рождение детей – это как раз нормально – а то, что эта клетка из десяти миллионов соединилась вот с этой, и в результате образовалось то, что образовалось – вы, я...

А Вселенная? Получается, что на сей момент мы в этой Вселенной практически бесконечной – самые сложные, самые упорядоченные объекты. Мы, сидящие здесь, – предел эволюции Вселенной, предел ее развития, высшая точка.

– Вы, как и мой отец, окончили ЛИАП. Судя по «Фигурным скобкам», вы в математике разбираетесь неплохо.

– У нас была математика, я ее любил, пятерку даже получил. Но сейчас забыл. Она красивая наука. Отчасти роман «Фигурные скобки» рассматриваю как формулу. Которая сначала большая, а потом – раз, раз, раз сокращается. И в конце – маленький, маленький ответчик, самый простой, как «A плюс b», «»Пи» пополам», «Люблю тебя очень». (Фразой «Люблю тебя очень» заканчивается носовская книга – Прим. ред.)

– Вы еще работали в чудесном детском журнале «Костер». Литература для детей и взрослых – что между ними общего, что отличает?

– Если сюсюканья нет, то это для детей. А если есть – то это вопрос. Может быть, для взрослых, но только не для детей. Автор детской литературы, по-видимому, должен быть большим ребенком.

– Писать роман долго?

– Я долго пишу. Откладываю. Могу несколько лет не писать, а потом вернуться к нему.

– Когда вы садитесь писать, все должны ходить тихо-тихо и вам не мешать?

– Как раз наоборот, когда мне пишется, мне безразлично, где, как работать. В кафе могу пойти…

– Потому что там есть стол?

– Там кофе есть. А вот когда не пишется, все плохо, и все виноваты, и погода плохая, и климат ужасный.

– Могли бы вы жить не в Петербурге? Например, на острове Шри-Ланка?

– Наверное, мог бы.

– Вы бывали много где, в том числе вместе с Павлом Крусановым.

– Мы с ним в Перу ездили в последний раз, в джунгли заехали. Там жить не смог бы. Там 30 градусов зимой, и летом. Ужасно! В Гоби заехали – уже не с Крусановым, а с поэтом Димой Григорьевым. Это Монголия, пустыня – гористая, с ущельями, каньонами. Там тоже вряд ли смог бы жить. Даже точно скажу, что не смог бы. А вот в Вологде, допустим, – смог бы. Очень хороший город. Мы проезжали ее, опять же, с Димой Григорьевым, по пути в Новосибирск. На старости лет автостопом поехали.

– Денег пожалели? Или романтики захотелось?

– Да, просто поехали. Нам надо было встретиться через 12 дней с товарищами в Новосибирске, чтобы потом с ними поехать на Алтай. Вот мы и махнули. Это было в позапрошлом году. Самое странное, что мы единственные были вообще – на трассе не встретили больше автостопщиков. Машины останавливались охотно.

– Вы располагаете к себе. Я бы тоже остановилась.

– Я во всем этом участвовал со стороны. А Григорьев – он автостопщик. У него даже книжка есть об автостопе для чайников. Он с древних времен все катается, катается. Григорьев настоял, например, на том, что нельзя подходить к машинам на заправке. Потому что мы навязываемся. Мы только на трассе голосовали. Водитель должен сам решить, остановиться ему или нет.

В Новосибирске Виктор Стасевич, писатель и биолог, нас подхватил, и мы поехали в экспедицию на Алтай. И там мы уже отсыпались в машинах.

Женя Глюкк, Ольга Маркина, «Фонтанка.fm»

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

Сокровища Габсбургов, магия вещей, загадка могилы Меншикова и дворы Васильевского. Эрмитажный лекторий открывает сезон

Новости

29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники

- 02 сентября 2025 - Поиски Трои, бессмертия и утешения: книжная премия «Ясная Поляна» огласила шорт-лист

- 02 сентября 2025 - Владикавказский музей нашел в запасниках раннюю работу самого дорогого российского художника

- 02 сентября 2025 - «Эксмо» показало обложку новой книги Виктора Пелевина и раскрыло аннотацию: нас ждет бой с венецианскими магами

- 01 сентября 2025 - Стало известно, когда откроют Центр современного искусства имени Сергея Курехина

- 30 августа 2025 - Почти 400 человек! Александринский театр вышел на площадь и впервые сфотографировался полным составом